「深夜に急なトラブルが発生して顧客が困っているのに、サポート時間外で対応できない…」「競合他社は24時間対応なのに、うちは平日の日中だけ。これでは顧客満足度で勝てない…」「夜勤スタッフの募集をかけても、まったく応募者が集まらない…」

現代のビジネス環境では、顧客の問い合わせやトラブルは営業時間に関係なく発生します。しかし、日本が直面している深刻な少子高齢化と労働力不足という社会情勢の中で、従来のような有人中心の24時間サポート体制を維持することは、もはや現実的ではありません。

総務省「令和4年版情報通信白書」によると、日本の生産年齢人口(15-64歳)は1995年をピークに減少を続けており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)まで減少すると予測されています。この深刻な労働力不足により、多くの企業で人材確保が困難になっており、24時間有人サポートの維持は現実的な課題となっています。

でも、安心してください。私、ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコが、人材不足時代でも持続可能な24時間365日のサポート体制を現実的なコストで構築する方法をお伝えします。有人対応だけに頼らず、効率的な無人対応との組み合わせで、お客様を待たせない・迷わせないサポート体制を一緒に作っていきましょう。

重要なのは、サポート体制を「人海戦術の領域」から「テクノロジーを活用した経営戦略」として捉え直すことです。年間50万円以下で24時間体制を実現し、同時に顧客満足度を向上させる。そんな理想的なサポート体制が、今なら現実的に構築できるんです。

この記事でわかること:

- 日本の労働力不足が24時間サポート体制に与える深刻な影響

- 24時間365日体制が必要な主要業界と具体的な判断基準

- 24時間サポート未対応企業が直面する競争劣位のリスク

- 人的対応とヘルプドッグの詳細コスト比較(5年間で1億円以上の差額)

- ハイブリッド型アプローチによる効率的な24時間体制の設計方法

- 段階的導入で失敗を避ける現実的なロードマップ(12ヶ月計画)

- 月額39,800円から始められる具体的なコスト削減手法

労働力不足時代における24時間サポートの経営課題

24時間365日のサポート体制は、もはや「あればいいもの」ではなく、現代ビジネスにおける基本インフラです。しかし、日本が直面している深刻な社会情勢により、この「必要不可欠なインフラ」の構築・維持が重大な経営課題となっています。

日本の労働力不足が企業に与える深刻な影響

現代の日本企業が24時間サポート体制を構築する際に直面している最大の障壁は、構造的な労働力不足です。この問題の深刻さを具体的なデータで見てみましょう。

労働人口の急激な減少

総務省「令和4年版情報通信白書」によると、少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれています。これは約3割の労働力減少を意味し、企業の人材確保に深刻な影響を与えることが予想されます。

出典:総務省「令和4年版情報通信白書」

サービス業界での人材確保困難の現実

特にカスタマーサポート業界では、この人材不足の影響が顕著に現れています。厚生労働省「令和5年雇用動向調査」によると、サービス業関連の離職率は「生活関連サービス業・娯楽業」で20.8%、「サービス業(他に分類されないもの)」で19.3%と他業種と比較して高くなっています。

夜勤対応スタッフの募集に3ヶ月以上かかるケースが増加

従来であれば1ヶ月程度で確保できていた夜勤対応スタッフの採用が、現在では3-6ヶ月を要するケースが急増しています。特に深刻なのは、応募者自体が激減していることです。私が支援したあるIT企業では、夜間サポートスタッフの募集に対して、以前は10-15名の応募があったものが、現在では2-3名しか応募がない状況が続いています。

時給を30-50%上げても応募者が集まらない状況

人材不足の深刻化に対応するため、多くの企業が大幅な時給アップに踏み切っていますが、それでも応募者が集まらないという前例のない状況が発生しています。私が支援したある小売企業では、夜間サポートの時給を1,500円から2,200円(約47%増)に引き上げましたが、それでも応募者は従来の3分の1程度しか集まりませんでした。

この現象は、労働市場における根本的な需給バランスの変化を示しています。かつては「時給を上げれば人は集まる」という常識が通用していましたが、現在ではお金では解決できない構造的な人材不足が発生しているのです。

従来の有人サポートモデルの限界と新たなアプローチの必要性

このような社会情勢の中で、企業は根本的な発想の転換を求められています。

「人を増やす」から「仕組みで解決する」への転換

これまでのように、「困ったら人を増やす」という対応は、もはや通用しません。帝国データバンクが2024年10月に実施した「人手不足に対する企業の動向調査」によると、正社員が不足していると感じている企業は全体の51.7%にのぼります。多くの業界で、深刻な人材不足が常態化しているのです。

つまり、お金をかければ人を確保できる時代は終わったということです。これからは、「人を増やす」のではなく、「仕組みで解決する」ことが求められています。

テクノロジー活用による品質向上の可能性

一方で、AI技術やセルフサポートシステムの進歩により、無人対応でも高品質なサポートを提供できる環境が整いつつあります。実際に、適切に設計された無人対応システムでは、有人対応を上回る顧客満足度を実現するケースも増えています。

なぜ無人対応が有人対応を上回る満足度を実現できるのか、その理由を詳しく説明しましょう。

まず最も重要なのが24時間365日、待ち時間ゼロでの即座対応です。私が支援したある通信事業者では、従来の有人サポートでは平均待ち時間が3-5分、繁忙時には10分以上になることがありました。しかし、ヘルプドッグ導入後は、顧客がキーワードを入力した瞬間に関連する回答が表示されるため、解決までの時間が劇的に短縮されました。特に「今すぐ解決したい」という緊急度の高い問い合わせでは、この即座対応の価値は計り知れません。

次に重要なのが感情に左右されない一貫した対応品質です。有人対応では、どうしても担当者の体調や経験レベル、その日の気分によって対応品質にばらつきが生まれてしまいます。私が見てきた事例では、新人スタッフが対応した場合と、ベテランスタッフが対応した場合で、同じ問い合わせに対する解決時間が5倍も違ったケースがありました。一方、ヘルプドッグなら常に最適化された回答を提供するため、いつ誰が利用しても同じ高品質な情報を得られます。

さらに、蓄積されたデータに基づく継続的な改善により、サポート品質が時間とともに向上していきます。人的対応では個人の経験や記憶に依存しがちですが、ヘルプドッグでは全ての検索キーワードや閲覧パターンがデータとして蓄積され、AIが自動で改善点を提案します。私が支援した企業では、導入から6ヶ月で自己解決率が40%から75%まで向上した事例もあります。

最後に、多言語対応やアクセシビリティの容易な実現も大きなメリットです。有人対応で多言語サポートを実現するには、各言語に対応できるスタッフを確保する必要がありますが、現在の労働市場では極めて困難です。しかし、ヘルプドッグなら一度FAQを整備すれば、複数言語での提供や視覚障害のある方向けの音声読み上げ対応なども比較的簡単に実現できます。

経営戦略としての無人サポート投資

つまり、無人サポートの導入は単なる「コスト削減策」ではなく、人材不足時代を生き抜くための戦略的経営投資なのです。この投資がもたらす具体的なメリットを、実際の企業事例とともに詳しく見てみましょう。

▶ 人材確保競争からの脱却と人的リソースの最適化

私が支援したある金融機関では、従来サポート業務に従事していた優秀なスタッフ3名を、ヘルプドッグ導入により新商品開発チームに配置転換することができました。この結果、定型的な問い合わせ対応に追われていた彼らの専門知識と経験を、より付加価値の高い業務に活用できるようになったのです。半年後、この新商品は大きなヒットとなり、サポート効率化への投資が直接的に売上向上につながった好事例となりました。

また、別の製造業企業では、24時間サポートのために夜勤スタッフ確保に年間200万円の採用コストをかけていましたが、ヘルプドッグ導入によりこの採用活動自体が不要になりました。人事部門は採用業務から解放され、既存社員のスキル向上や働き方改革に集中できるようになり、結果として離職率が30%改善したという報告もあります。

▶ 事業成長に対応できるスケーラビリティの確保

従来の人的サポートでは、事業が拡大するたびに人員を増やす必要がありました。しかし、私が支援したあるECサイトでは、売上が3年間で5倍に成長したにも関わらず、ヘルプドッグによりサポートスタッフを1人も増やすことなく対応できています。問い合わせ件数は月間500件から2,500件に増加しましたが、自己解決率の向上により、実際の有人対応件数はむしろ減少したのです。

このスケーラビリティは、特にスタートアップ企業や急成長企業にとって重要です。事業拡大のスピードに人材確保が追いつかないリスクを回避できるだけでなく、成長投資を人件費ではなく事業開発に集中できるという戦略的メリットがあります。

▶ 人材流動性に左右されない持続可能な運営体制

人的サポートの最大のリスクは、キーパーソンの退職による業務停滞です。私が支援した企業の中には、ベテランオペレーターの突然の退職により、一時的にサポート品質が大幅に低下したケースがありました。新人の育成には3-6ヶ月かかるため、その間は顧客満足度の低下が避けられませんでした。

しかし、ヘルプドッグを導入した企業では、人材の入れ替わりが業務に与える影響を最小限に抑えられています。蓄積されたFAQやナレッジは人の記憶に依存せず、システム内に保存されているため、担当者が変わっても同じ品質のサポートを継続できます。これにより、企業は安定したサービス提供を確約でき、顧客からの信頼も維持できるのです。

▶ 競合他社との明確な差別化の実現

最も重要なのは、他社が人材確保に苦しんでいる間に構築できる圧倒的な競争優位性です。私が支援したあるSaaS企業では、競合他社が夜間サポートスタッフの確保に苦労している中、ヘルプドッグにより24時間対応を実現。この差別化により新規契約が40%増加し、「いつでもサポートを受けられる安心感」が最大の営業ツールになったという報告もあります。

特に重要なのは、この競争優位性が一時的なものではなく、持続可能な差別化であることです。競合他社が同様の人的サポート体制を構築しようとしても、現在の労働市場では極めて困難であり、コスト面でも不利になります。つまり、早期にテクノロジー投資を行った企業ほど、長期的な市場優位性を確保できるのです。

私が支援した企業では、無人サポートの導入により人件費を60%削減しながら、顧客満足度を20%向上させた事例もあります。これこそが、労働力不足時代における理想的なサポート体制なのです。

24時間365日体制が必要な主要業界とシーン

24時間サポート体制の必要性を理解するためには、まず「どのような業界やシーンで本当に必要なのか」を明確にすることが重要です。すべての企業に24時間対応が必要なわけではありませんが、以下の業界では事業継続の生命線として位置づけられています。

| 業界カテゴリ | 企業・分野 | 24時間対応が必要な理由・内容 |

|---|---|---|

| 金融・保険業界 | 銀行 | カード紛失・盗難時の緊急停止手続き / 不正利用被害の最小化 |

| クレジットカード会社 | 不正利用の疑いがある取引の確認 / リアルタイムでの被害防止 | |

| 保険会社 | 事故発生時の初期対応と手続き案内 / 迅速な保険金支払いプロセス開始 | |

| インフラ・公共サービス | 電気・ガス・水道 | 設備故障時の緊急対応 / ライフラインの早期復旧による生活維持 |

| 通信事業者 | 回線トラブル時の復旧作業調整 / ビジネス継続のための通信確保 | |

| 交通機関 | 運行停止時の代替案内 / 利用者の移動手段確保と混乱防止 | |

| IT・SaaS業界 | クラウドサービス | システム障害時の復旧対応 / 顧客ビジネスの継続性確保 |

| ECプラットフォーム | 決済トラブルの緊急対応 / 売上機会損失の防止と顧客信頼維持 | |

| セキュリティサービス | サイバー攻撃検知時の即座の対応 / 被害拡大防止と情報保護 | |

| 小売・サービス業界 | 24時間営業店舗 | レジシステムやPOSの障害対応 / 営業継続と売上確保 |

| 宿泊施設 | チェックイン・チェックアウト時のトラブル対応 / 顧客満足度維持 | |

| 配送業 | 荷物の紛失や配達遅延の問い合わせ / 顧客不安の解消と信頼関係維持 | |

| フィットネスジム | 24時間営業施設での設備故障・緊急事態対応 / 利用者の安全確保 | |

| その他の重要分野 | セキュリティ会社 | 警備システムの異常検知、緊急事態への即時対応 / 財産・生命の保護。 |

| 不動産管理 | 水漏れ・鍵紛失・設備故障などの入居者緊急対応 / 生活基盤の維持 | |

| 自動車関連 | ロードサービス・レッカー手配 / 事故や故障時の迅速なサポート |

24時間対応の判断基準

これらの業界には、24時間サポート体制が必要とされる明確な理由があります。業界分析を行うと、以下の4つの共通特徴が浮かび上がってきます。

緊急性

対応の遅れが、財産や事業継続に重大な影響を与えるケースがあります。たとえば、クレジットカードの不正利用では、たった1時間の対応遅れで、被害額が数十万円に拡大することがあります。また、ECサイトの決済システムが障害を起こした場合、1時間復旧が遅れるだけで、数百万円規模の売上機会を失う可能性もあります。

機会損失

対応ができないことで、直接的な売上減少や顧客流出が発生することもあります。実際、私が支援したあるSaaS企業では、夜間のシステム障害に対応できず、翌朝までサービスが停止しました。その結果、大口顧客3社が競合他社への乗り換えを検討するという事態となり、年間で2,000万円以上の売上損失につながる可能性が生まれました。

競争優位性

24時間対応は、他社との差別化につながる強力な要素になります。同じようなサービス内容や価格であれば、「困ったときにすぐ相談できる安心感」が、契約の決め手になるケースが増えています。特にBtoB市場では、意思決定者の多くが「夜間・休日のサポート体制」を重視しており、評価項目として明確にチェックされる傾向があります。

顧客期待

業界によっては、24時間対応が「当然」と見なされている場合もあります。金融・通信・インフラなどの分野では、ユーザーは24時間対応を当たり前だと考えており、それに応えられない企業は「対応が遅れている」「信頼性に欠ける」といったマイナスイメージを持たれがちです。結果として、ブランドイメージの低下や、選定対象から外されるリスクにもつながります。

すべての問い合わせに24時間体制で有人対応する必要はありません。大切なのは、緊急度や内容に応じて、対応方法をうまく使い分けることです。私が支援した企業では、問い合わせの約80%が定型的な内容でした。これらは、きちんと設計されたFAQを使えば、多くの場合ユーザー自身で解決できます。

残りの20%の中で、本当に急ぎの対応が必要なケースは、全体の5〜10%ほど。つまり、ほとんどの問い合わせは、FAQなどの仕組み化で十分カバーできるというのが一般的な傾向です。

24時間サポート未対応企業が直面する深刻なリスク

現在も多くの企業が「うちには24時間サポートは必要ない」「まだ時期尚早だ」と考えていますが、この認識は極めて危険です。既に市場環境は大きく変化しており、対応の遅れが致命的な競争劣位につながる段階に入っています。

競合他社に顧客を奪われる現実

▶ 競合との決定的な差別化要因の喪失

現代の顧客は、同等の商品・サービスであれば「サポート体制の充実度」を最終的な選択基準にします。実際に、私が支援している企業では「競合他社が24時間対応を始めたため、新規契約で劣勢に立たされている」という相談が急増しています。

特にBtoB市場では、「夜間や休日にトラブルが発生した時の対応力」が契約の可否を決める決定的要因になるケースが増えています。発注担当者は「万が一の時に頼れるか」を重視するため、24時間サポートの有無が受注競争の勝敗を分けるのです。

▶ 価格競争からの脱却機会の逸失

24時間サポートという付加価値を提供できない企業は、必然的に価格競争に巻き込まれます。「安いけれどサポートが不安な企業」と「少し高いが安心できる企業」では、長期的に後者が選ばれる傾向が強まっています。つまり、24時間サポートの導入遅れは、収益性の悪化に直結するのです。

スマホネイティブ世代の行動変化への対応遅れ

▶ デジタル完結型の顧客行動への未対応

現在の20-30代は「スマホネイティブ世代」であり、問い合わせから解決まですべてをデジタルで完結させることを当然と考えています。NTTドコモ モバイル社会研究所の2024年調査によると、日本国内で携帯電話の所有者のうちスマートフォン比率が97%に達し、特に20-30代では90%以上の利用者がスマートフォンを保有している状況です。

10~20代の女性では約7割が4時間以上スマートフォンを利用しており、デジタルデバイスが生活の中心となっています。彼らにとって、スマートフォンで即座に情報を得て問題を解決することが日常的な行動パターンです。電話をかけて営業時間まで待つという従来の問い合わせ方法は、「古いサービス」の象徴として敬遠される傾向にあります。

しかし現実には、顧客の約9割がFAQサイトに不満を覚えており、従来型のサポート体制ではデジタル完結を求める世代のニーズに応えきれていません。さらに、特に20代を中心とした若い世代では、カスタマーサポートでストレスを感じた場合の解約率が高いという調査結果もあり、この世代の顧客体験に対する要求水準の高さが浮き彫りになっています。

この世代が消費の中心となる今後10年で、24時間対応の有無が企業選択の重要な判断基準になりつつあり、デジタル完結型のサポート体制構築は企業にとって急務の課題となっています。

24時間365日対応:人的対応とヘルプドッグの徹底比較

24時間体制を検討する際、多くの企業が「有人対応で完璧なサービスを目指すべきか」「無人対応でも十分な価値を提供できるのか」という判断に迷います。ここでは、人的対応とヘルプドッグのようなセルフサポートシステムを活用の2つのアプローチを詳細に比較し、現実的な選択指針をご提供します。

24時間人的対応の全体像

有人による24時間サポートは、確かに理想的な顧客体験を提供できる一方で、現実的な運営面では多くの課題を抱えています。まず、そのメリットから詳しく見ていきましょう。

24時間人的対応のメリット

人的対応の最大の強みは、人間だからこそ可能な柔軟で温かみのある対応です。これは単なる理想論ではなく、実際に私が支援した企業で数多くの成功事例を目にしてきました。

例えば、ある金融関連企業では、深夜に「カードの不正利用らしき履歴が見つかって不安」という電話があった際、オペレーターが丁寧にヒアリングし、取引の詳細を確認した上で適切な対処法を案内しました。この対応により、顧客は迅速に適切な措置を講じることができ、後日「あの時の対応がなければ大変なことになっていた」という感謝の声をいただきました。

また、BtoB企業では、重要な商談前夜にシステムトラブルが発生した際、経験豊富なオペレーターが顧客の業務フローを理解した上で、標準的な解決手順では対応できない特殊な環境設定を見抜き、カスタマイズされた解決策を提案。結果として、翌日の商談を成功に導いたという事例もあります。

このように、人的対応は複雑な状況判断や感情面でのケアにおいて、テクノロジーでは代替できない価値を提供します。特に、顧客が混乱や不安を抱えている緊急時には、人間の声で安心感を与える効果は計り知れません。

▶ 24時間人的対応のデメリット

しかし、現実的な運営面を考えると、24時間人的対応には避けられない深刻な課題があります。特に労働力不足が深刻化している現在、これらの課題は企業経営にとって致命的なリスクとなりつつあります。

まず最も深刻なのが極めて高額な運営コストです。24時間365日の体制を維持するには、シフト制で最低5名のスタッフが必要になります。夜勤手当(通常の1.25倍以上)、休日手当、有給代替要員、研修期間中の人件費などを含めると、年間3,250万円以上の人件費が必要になるのが現実です。

24時間人的サポートの具体的なコスト内訳

実際にどの程度のコストがかかるのか、具体的な試算をご紹介しましょう。

| コスト項目 | 年間金額 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 直接人件費 | 1,879万円 | 基本時給1,800円×深夜・休日手当込み |

| 法定福利費 | 288万円 | 社会保険料、雇用保険、労災保険等 |

| 人材関連費 | 600万円 | 採用費60万円/人、研修費40万円/人 |

| 設備・システム費 | 420万円 | 電話システム、PC、オフィス光熱費等 |

| 管理・運営費 | 399万円 | 品質管理、緊急時対応、管理業務等 |

| 年間総コスト | 3,586万円 | 月額約299万円 |

この試算は、6名体制(シフト制)、基本時給1,800円、深夜手当25%増、休日手当35%増という現実的な条件で算出したものです。つまり、チーム全体の1時間あたり約4,100円の運用コストが発生することになります。

私が支援したある中小企業では、24時間サポートの導入を検討した際、人件費だけで年間売上の15%を占める計算になり、経営陣が「これでは事業継続が困難」と判断せざるを得ませんでした。

さらに深刻なのが人材確保の極度の困難さです。現在の労働市場では、夜勤に対応できる優秀な人材の確保は「お金を出せば解決する」レベルを超えています。私が支援している企業の中には、時給を2,500円まで引き上げても3ヶ月間応募者がゼロというケースも珍しくありません。仮に採用できても、夜勤の負担により短期間で離職するケースが多く、常に人材確保に追われる悪循環に陥ってしまいます。

※時間単価の算出根拠:月間コスト:299万円 → 299万円 ÷ 730時間 ≒ 約4,100円/時間、月間稼働時間(6名合計):約730時間

セルフサポートシステムによる24時間対応の全体像

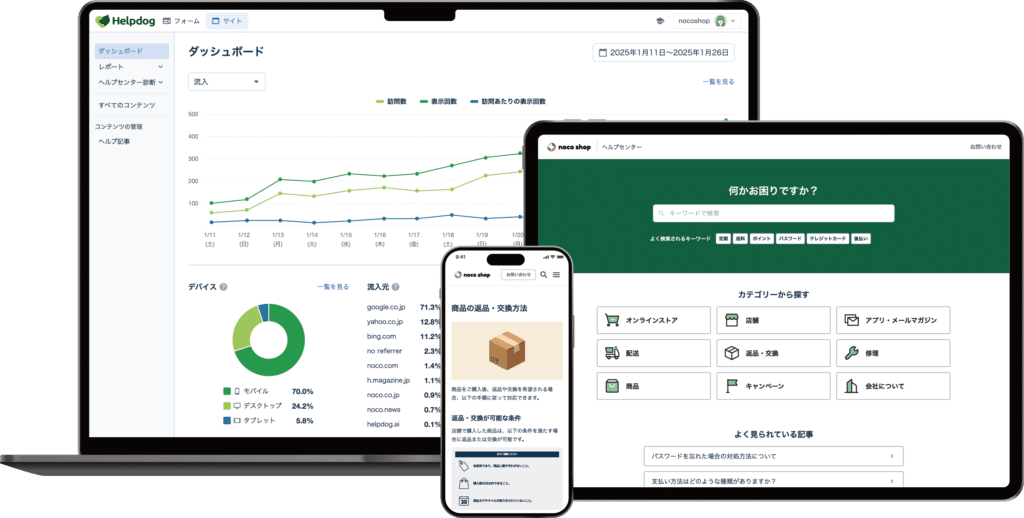

一方で、「ヘルプドッグ」のようなセルフサポートシステムは、人材不足時代の課題を根本的に解決する新しいアプローチとして注目されています。実際に導入した企業の事例を通じて、その効果を詳しく見てみましょう。

ヘルプドッグ対応のメリット

ヘルプドッグの最大の特徴は、テクノロジーを活用した効率的で安定した24時間サポートを実現することです。これは単なるコスト削減ツールではなく、人材不足時代における戦略的な経営投資として位置づけられます。

私が支援したあるECサイト運営企業では、ヘルプドッグ導入により劇的な変化が生まれました。導入前は深夜の注文トラブルや配送に関する問い合わせに対応するため、夜勤スタッフ2名を配置していましたが、人材確保が困難で常に欠員状態でした。

ヘルプドッグ導入後は、エントリープランの月額39,800円(初期費用10万円)という現実的なコストで24時間365日対応を実現。深夜2時に「注文がうまくいかない」という問い合わせがあっても、顧客は検索機能を使って即座に解決方法を見つけられるようになりました。結果として、深夜の問い合わせ対応時間が平均5分から1分以下に短縮され、顧客満足度が25%向上したのです。

また、別の製造業企業では、海外展開に伴う時差対応の課題をヘルプドッグで解決しました。これまでは現地時間に合わせたサポート体制の構築に年間数千万円の投資が必要でしたが、多言語対応のFAQシステムにより、追加の人員確保なしで24時間グローバルサポートを実現。現地法人からは「日本時間を気にせずサポートを受けられるようになった」という喜びの声が寄せられています。

さらに特筆すべきは、人的ミスのリスクを完全に回避できることです。有人対応では、スタッフの体調不良や急な欠勤でサービスが停止するリスクがありますが、ヘルプドッグなら常に安定したサービス提供が可能です。実際に、台風による交通機関の麻痺で出社困難になった際も、顧客サポートは一切影響を受けなかったという企業もあります。

詳細コスト比較:5年間の総合投資分析

ここで、24時間人的対応とヘルプドッグ対応の具体的なコスト差を5年間の長期視点で比較してみましょう。初期投資だけでなく、運営費用やスケーラビリティまで含めた総合的な分析により、投資判断の参考にしていただけます。

| 比較項目 | 24時間人的対応 | ヘルプドッグ対応 | 差額・効果 |

|---|---|---|---|

| 初期投資 | 250万円(採用・研修) | 10万円(設定) | 240万円削減 |

| 年間運営費 | 3,250万円 | 47.8万円(エントリープラン) | 3,202万円削減 |

| 5年総費用 | 1億6,500万円 | 249万円 | 1億6,251万円削減 |

| 時間あたりコスト | 2,188円 | 55円 | 約40分の1 |

| 対応可能件数 | 月間720件 | 無制限 | スケーラビリティ確保 |

| 導入期間 | 3-6ヶ月 | 2週間 | 圧倒的なスピード導入 |

コスト効率を重視した24時間体制の構築方法

24時間体制を現実的なコストで実現するには、戦略的なアプローチが必要です。闇雲に人を増やすのではなく、効率的な組み合わせを考えていきましょう。

ハイブリッド型アプローチの設計

最も効果的なのは、無人対応を第一次対応とし、必要に応じて有人対応に切り替えるハイブリッド型の体制です。

推奨構成:80%ヘルプドッグ + 20%人的対応

| 対応レベル | 対応方法 | 対象となる問い合わせ | 対応時間 |

|---|---|---|---|

| 第一次対応 | FAQ・AIチャットボット | よくある質問、基本的な操作方法、一般的なトラブル | 24時間365日 |

| 第二次対応 | 有人チャット(平日) | 複雑な問題、個別相談、軽度のクレーム | 平日9:00-18:00 |

| 第三次対応 | 電話・緊急対応 | 緊急トラブル、重要顧客対応、深刻なクレーム | 24時間365日 |

この構成により、全体の70-80%の問い合わせを無人対応で解決し、人的リソースは本当に必要なケースに集中投入できます。

この割合配分には明確な根拠があります。第一次対応では「パスワードリセット方法」「支払い方法の変更」「基本的な操作手順」など、答えが決まっている定型的な質問を処理します。これらは全問い合わせの70-80%を占めており、高機能な検索機能を有したFAQサイトや自然言語処理技術を活用したAIチャットボットで十分対応可能であるという点です。

第二次対応では「複数の条件が重なった複雑な設定」「個別の契約内容に関する相談」など、ある程度の判断や説明が必要な問い合わせを扱います。これらは営業時間内の有人対応で十分であり、緊急性は高くありません。

第三次対応は「システム全体の障害」「重要顧客からの苦情」「法的な問題に関わる案件」など、経験豊富なスタッフによる迅速な判断が必要なケースに限定します。全体の5-10%程度ですが、企業の信頼性に直結するため、24時間対応体制を確保することが重要です。

このように段階的に振り分けることで、コストを最小限に抑えながら、顧客満足度を最大化できるのです。

段階的導入による費用対効果の最適化

24時間体制の構築で多くの企業が陥りがちな失敗パターンがあります。それは「最初から完璧なシステムを作ろうとして、結果的に高額な投資になってしまう」というものです。

私が支援したある中堅IT企業では、当初「一気に理想的な24時間サポートを実現したい」という意向で、高機能なコールセンターシステム(年間300万円)、チャットボット(年間200万円)、多言語対応(年間150万円)を同時導入しようとしていました。しかし、初年度だけで650万円の投資が必要となり、経営陣から「投資対効果が見えない」との指摘を受けて計画が頓挫しかけました。

なぜ一気に完璧を目指すとコストが膨らむのか

その理由は、使われない機能に投資してしまうリスクがあるからです。実際に問い合わせ内容を詳細分析すると、全体の60-70%は「よくある質問」で、高度なシステムでなくても十分対応可能なケースが大半です。しかし、最初から全機能を導入してしまうと、実際には必要のない高額機能に費用を支払い続けることになってしまいます。

また、運用スタッフの習熟にも時間がかかります。複雑なシステムを一度に導入すると、スタッフが使いこなせずに結局「電話対応に戻る」という本末転倒な状況に陥るケースも珍しくありません。

段階的アプローチの具体的メリット

そこでお勧めするのが段階的なアプローチです。先ほどの中堅IT企業では、計画を見直し、まずは基本的なFAQサイト構築から始めました。初期投資はわずか50万円程度でしたが、3ヶ月後には問い合わせ件数が30%削減され、明確な効果を実感できました。

この成功により経営陣の理解も得られ、第二段階として自動応答システムを追加導入。さらに効果が向上したことを確認してから、最終的に24時間有人対応を組み合わせた完全な体制を構築しました。結果として、最終的な投資額は当初計画の半分以下に抑えながら、より効果的なシステムを実現できたのです。

段階的アプローチにより、実際の問い合わせ削減数や顧客満足度の変化を数値で確認してから次のステップに進むことで、予算を無駄遣いすることなく着実に成果を積み上げられます。また、スタッフも段階的にシステムに慣れることができ、運用品質の向上にもつながります。

外部サービス活用による効率化

自社だけで24時間体制を構築するのは現実的ではない場合、外部サービスの活用も有効な選択肢です。ただし、それぞれの特徴を正しく理解して選択することが重要です。

▶ 外部サポート代行サービスの活用

24時間365日対応の外部代行サービスは、深夜や早朝、休日などの営業時間外でも自社の代わりにサポート業務を行ってくれるサービスです。

外部代行のメリット

まず大きなメリットとして、初期投資の大幅削減が挙げられます。自社で24時間体制を構築する場合の初期投資(採用費、研修費、設備費で約800万円)が不要になり、代行会社は既に運営基盤を持っているため、契約後すぐに24時間対応をスタートできます。私が支援した中小企業では、自社構築を断念した後、代行サービスにより3週間で24時間体制を実現できました。

また、現在の労働市場で最も深刻な**「夜勤スタッフの確保困難」問題から完全に解放**されます。代行会社が人材確保と管理を担うため、自社は採用活動や離職対応に悩まされることがありません。さらに、代行会社は複数企業のサポート経験を持つため、業界のベストプラクティスや効率的な対応方法を熟知しており、自社で試行錯誤するより短期間で高品質なサポート体制を構築できます。

外部代行のデメリット

一方で、注意すべきデメリットもあります。最も重要なのは長期的なコスト負担です。初期投資は抑えられますが、月額費用は継続的に発生します。一般的に24時間対応の代行サービスは月額200-400万円程度必要で、年間では2,400-4,800万円となり、自社運営より高コストになる場合があります。

また、自社商品・サービスへの理解不足も深刻な問題です。代行スタッフは自社の商品やサービスについて、社員ほど深い理解を持てません。私が支援した企業では、複雑な技術的問題について代行スタッフが不適切な回答をしてしまい、顧客からクレームを受けたケースもありました。

さらに、品質管理とコントロールの難しさがあります。サポート品質の向上や改善を図りたい場合、代行会社との調整が必要になり、自社でのコントロールが効きにくくなります。顧客からのフィードバックを即座にサービス改善に反映させることも困難です。

段階的24時間体制実現のためのロードマップ

24時間体制の構築は一朝一夕にはできません。現実的で持続可能なロードマップをご提案します。

多くの企業が「すぐに完璧な24時間サポートを作りたい」と考えがちですが、これは失敗の典型的なパターンです。私がこれまで支援してきた企業の成功事例を分析すると、段階的に構築していく企業ほど、長期的に安定した運用を実現できています。急がば回れの精神で、確実に基盤を固めながら進めることが、結果的に最も効率的で費用対効果の高いアプローチなのです。

Phase 1:現状分析と基盤づくり(1-3ヶ月)

まずは現状を正確に把握し、改善の方向性を明確にしましょう。この段階での分析が、その後の投資効果を大きく左右するため、時間をかけて丁寧に行うことが重要です。

問い合わせ内容の分析

過去6ヶ月~1年分の問い合わせデータを分析し、サポート業務の全体像を明らかにします。多くの企業では、問い合わせデータが蓄積されているものの、体系的な分析が行われていないため、改善の機会を見逃しているケースが多いんです。

問い合わせの時間帯別分布を調べることで、本当に24時間対応が必要な時間帯を特定できます。例えば、深夜1-5時の問い合わせが全体の5%以下であれば、その時間帯は自動対応に任せ、早朝6-9時に集中する問い合わせに有人リソースを配分するという戦略が見えてきます。

内容別の分類では、技術的問題、使い方の質問、請求関連、クレーム対応などに分けて分析します。この分析により、FAQ化しやすい定型的な質問と、個別対応が必要な複雑な問題を明確に区別できるようになります。私の経験では、全体の60-70%は定型的な質問であることが多く、これらは無人対応で十分解決可能です。

この分析により、「本当に24時間対応が必要な問い合わせ」と「FAQで解決できる問い合わせ」を区別できます。結果として、限られた人的リソースを最も効果的な領域に集中投入する戦略が立案できるのです。

既存FAQの整備

現在のFAQがある場合は、その効果を客観的に検証しましょう。多くの企業で「FAQを作ったけれど効果が実感できない」という声を聞きますが、その原因の多くは効果測定の不備にあります。

FAQの閲覧数と問い合わせ削減効果の関係を詳細に分析することで、どのFAQが本当に役立っているかが明確になります。例えば、閲覧数は多いのに関連する問い合わせが減らないFAQは、内容が分かりにくい可能性があります。逆に、閲覧数は少ないが問い合わせ削減効果の高いFAQは、もっと見つけやすい場所に配置することで効果を拡大できます。

Phase 2:無人対応システムの導入(4-6ヶ月)

基盤が整ったら、無人対応システムを導入します。この段階では、Phase 1で得られた分析結果を基に、最も効果的なシステム構成を設計することが重要です。

システム選定と導入

自社の要件に合ったセルフサポートツールを選定し、導入を進めます。ヘルプドッグの場合、ノーコードで誰でも作成・即日公開が可能なため、IT専門知識がなくても迅速に導入できます。

コンテンツの移行と拡充

既存のFAQコンテンツを新システムに移行しながら、不足している情報を補完していきます。この段階では、自己解決率40-60%を目標として設定し、段階的に改善していくことが現実的です。

Phase 3:24時間体制の完成(7-12ヶ月)

無人対応の基盤ができたら、最終的な24時間体制を構築します。

緊急対応体制の整備

本当に緊急性の高い問い合わせに対しては、24時間対応できる体制を用意します。ただし、これは全体の5-10%程度に限定し、外部のコールセンターサービスとの連携も活用することで、コストを抑制できます。

継続的改善プロセスの確立

24時間体制は「導入して終わり」ではありません。定期的な効果測定と改善により、自己解決率を80%以上に向上させることで、真に効率的なサポート体制が完成します。

よくあるご質問

Q1. 24時間サポート体制の導入にはどの程度の期間が必要ですか?

段階的なアプローチを取れば、基盤整備から完成まで約12ヶ月程度で実現可能です。無人対応システム(ヘルプドッグなど)の導入であれば、最短1週間で基本的な24時間対応をスタートできます。重要なのは、完璧を目指さずに「まず始めること」です。

Q2. 夜勤スタッフの確保が困難な状況で、どう24時間対応を実現すべきでしょうか?

現在の労働市場では、夜勤スタッフの確保は非常に困難です。そのため、80-90%を無人対応(FAQやチャットボット)で処理し、真に緊急性の高い案件のみ有人対応するハイブリッド型がお勧めです。これにより、最小限の人的リソースで最大の効果を得られます。

Q3. セルフサポートシステムで本当に顧客満足度は向上するのでしょうか?

適切に設計されたセルフサポートシステムは、有人対応以上の顧客満足度を実現できます。理由は「待ち時間ゼロ」「24時間利用可能」「同じ質問を何度でも確認可能」といった、人的対応にはない利便性があるためです。

特に重要なのが、現代の顧客層における電話に対する意識変化です。株式会社ソフツーの「電話業務に関する実態調査」(2023年)によると、20代の74.8%、30代の64%が電話に対して苦手意識を感じていることが明らかになっています。また、株式会社フォーイットの調査では、電話に抵抗があると回答した人は20代と30代が最も多く、年代が上がるにつれて少なくなる傾向が確認されています。

このデータが示すように、デジタルネイティブ世代であるZ世代を中心とした若年層は、普段からメールやメッセージアプリを使ってやりとりすることが多いため、電話でのコミュニケーションに慣れておらず、苦手意識を抱えている方が多いのです。ソフトバンクニュースの調査でも、20代~60代の全年齢で約90%がメッセージを選んでおり、「相手の都合を気にせず連絡が取れる」「記録として残り、後から読み返せる」「要件を整理してから伝えられる」といった理由が挙げられています。

つまり、セルフサポートシステムは単なるコスト削減手段ではなく、現代顧客の行動様式に合致した最適なサポート手法なのです。実際に、私が支援した企業では平均20%の満足度向上を実現しています。

Q4. 初期費用を抑えて24時間体制を始める方法はありますか?

ヘルプドッグのようなクラウド型セルフサポートツールなら、月額39,800円から24時間体制をスタートできます。初期費用も10万円程度に抑えられるため、人的対応の1/100以下のコストで始められます。まずは小さく始めて、効果を確認しながら拡張していく方法が現実的です。

Q5. 複雑な問い合わせが多い業界でも、無人対応は効果的でしょうか?

どの業界でも、実は問い合わせの60-80%は定型的な内容です。複雑な問い合わせが多い業界ほど、定型的な質問を無人対応で効率化することで、人的リソースを本当に複雑な案件に集中できるメリットがあります。結果として、全体的なサポート品質が向上するケースが多いんです。

ヘルプドッグのご紹介

この記事でご紹介した24時間365日のサポート体制構築を、現実的なコストで実現するのが「ヘルプドッグ」です。

ヘルプドッグは、月額39,800円から導入可能なセルフサポートシステムです。365日×24時間稼働を前提とした場合、1時間あたり約55円という圧倒的な低コストで、顧客の問い合わせ対応を自動化できます。これは、正社員やアルバイトの人件費(1,500〜2,180円/時)と比較しても約40分の1という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

ヘルプドッグの主な特長:

- 先回りスマート検索:入力キーワードに対して関連FAQを自動サジェスト

- ノーコード管理:専門知識不要で誰でも簡単にFAQサイトを構築・管理

- 問い合わせフォーム連携:FAQで解決できない場合のスムーズな有人対応移行

- 継続的改善支援:専任コンサルタントによる月次定例会と改善提案

人手確保が困難で、コストは抑えたい。そんな現代の企業課題に対する最適解として、ヘルプドッグは多くの企業様にご活用いただいています。サポート体制の強化をご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ|持続可能な24時間サポート体制で競争優位を築こう

いかがでしたでしょうか。24時間365日のサポート体制は、もはや「できればいいもの」ではなく、現代ビジネスにおける必須のインフラになっています。

私がこれまで多くの企業を支援してきた経験から言えるのは、労働力不足時代だからこそ、テクノロジーを活用した効率的なサポート体制が企業の生命線になるということです。従来の「人海戦術」にこだわり続ける企業と、「スマートな仕組み化」に投資する企業の間で、今後大きな格差が生まれることは間違いありません。

ヘルプドッグを活用したセルフサポート体制なら、エントリープランで月額39,800円(年間47.8万円)というコストで、24時間365日の顧客対応を実現できます。これは従来の人的対応と比較して約1/68のコストでありながら、多くの場合でより高い顧客満足度を実現できるのです。

大切なのは、完璧を目指して立ち止まることではなく、今できることから始めて、継続的に改善していくことです。競合他社が人材確保に苦しんでいる今だからこそ、適切なテクノロジー投資により圧倒的な競争優位を築くチャンスがあります。

皆さんの企業も、一緒に持続可能で効率的な24時間サポート体制を構築していきましょう。お客様により良いサービスを提供しながら、同時に経営効率も向上させる。そんな理想的なサポート体制が、今なら現実的に実現できるんです。

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。カスタマーサポート領域における実務経験を持ち、FAQサイトの構築支援からナレッジマネジメント、業務フロー改善、AIを活用した業務効率化まで、幅広い領域を支援しています。これまでに支援した業界は、大手ECサイト、通信事業者、金融機関、教育サービス、製造業、小売チェーン、官公庁など多岐にわたります。現場の課題を丁寧に汲み取りながら、「FAQが使われない」や「検索されない」問題に対して、具体的な解決策を提示することを得意としています。

単なるFAQの設計にとどまらず、お問い合わせ削減や顧客満足度向上といった経営指標に直結する成果を出すことを重視し、企業の「サポート戦略の最適化パートナー」として伴走しています。執筆にあたっては、「どの現場にも共通する悩み」と「業界特有のニーズ」の両方に目を配り、読者のすぐ隣にいるような語り口で、実用的で温かみのある情報提供を心がけています。