業務フローチャートは、仕事の流れを視覚化するために存在します。複雑な業務でも、業務フローチャートを使うことで全体像を把握しやすくなります。

フローチャートで使用される図形や記号にはそれぞれ意味があり、その意味を理解することで、分かりやすいフローチャートを作成できます。

今回の記事では、フローチャートで使用する図形や記号について、画像付きで分かりやすくまとめました。フローチャートの作成を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

業務フローチャートを作成する際のポイント

業務フローチャートを作成する際には、次の点を把握しておく必要があります。ポイントを理解していれば、誰にでも質の高いフローチャートが作れます。

ポイント1:業務フローの作成目的を明確にする

冒頭でもお伝えしたように、フローチャートは業務の流れを分かりやすくするためにあります。フローチャートがあれば、複雑なステップを辿る業務でも、多くの人に全体の流れが共有できます。

しかし、フローチャートを作成する目的が曖昧なままでは期待する効果が得られません。作成するフローチャートの用途を考え、記載するべき内容を決めてください。

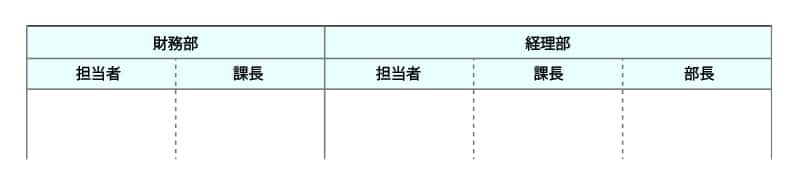

ポイント2:担当者は部門で表示する

フローチャートでは「誰が(担当者)」「いつ・何をきっかけに(フローのスタート)」「何を(作業内容)」「どのように実施するか(方法)」を簡潔に分かりやすく記載することが重要です。

特に、不明瞭なままにすると業務が滞りやすい担当者については、個人名ではなく部門や階層表現を使うようにしてください。これにより、担当者が異動や退職した場合でもフローチャートの有用性が保たれます。

ポイント3:図形や記号を使って見やすくする

文字だけのフローチャートは視覚性が悪く、十分な役割を果たせない恐れがあります。特に先ほどお伝えした4つの要素のうち「いつ・何をきっかけに(フローのスタート)」「何を(作業内容)」「どのように実施するか(方法)」は図形で表現してください。

つまり、最低でも3種類の図形があれば、見る人に伝わりやすい業務フローが作成できます。使用する図形については、次の章で説明します。また、フローの流れは上から下・左から右というポイントは必ず守らなくてはいけません。適度なスペースや文字の大きさにも配慮し、見やすさにこだわったフローチャートを作ってください。

ポイント4:継続的な見直しと改善

業務フローチャートは一度作成したら終わりではありません。業務プロセスが変更されたり改善されたりするたびに、フローチャートも見直して更新することが重要です。これにより、常に最新の業務フローが共有され、業務の効率化が図れます。

【基本】業務フローチャートで使う図形

業務フローチャートは、「いつ・何をきっかけに(フローのスタート)」「何を(作業内容)」「どのように実施するか(方法)」を3つの図形と線や矢印で表現することで、分かりやすくなります。

ここでは、基本の3つの図形の使い方をまとめます。

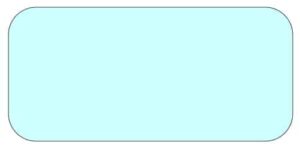

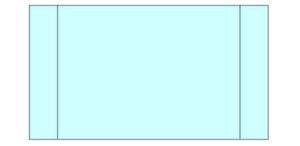

開始と終了の図形(端子)

フローの開始と終了は、「端子」と呼ばれる角が丸い四角形(角丸四角形)で表現します。フローチャートのスタートやゴールを表し、「開始図形」または「終了図形」とも呼ばれます。

例えば、「毎月第一営業日」「申請書の受け取り」「契約書受け取り」などが、この図形の利用例です。

開始と終了の図形を使う際には、次のポイントを押さえてください。

- タイミング、条件、きっかけ

- 担当者、担当部署

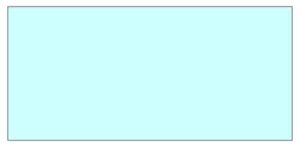

処理図形

処理図形は四角形の図形で、フローチャート内の処理・プロセス・ステップなどの内容を表します。フローチャート内で最も使用頻度の高い図形であり、図形内には作業内容を簡潔かつ分かりやすく説明してください。

基本的には一つの処理図形には一つの処理を記載し、文字数が増えないように注意します。

例えば、「申請書提出」「所定ツールへの入力」「稟議書作成」などが処理図形に書き込む処理の例です。

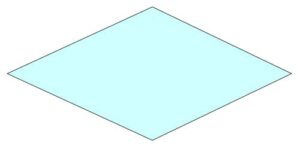

判断・条件分岐図形

フローチャートには「ある・なし」や「はい・いいえ」のような判断と、その判断結果による条件分岐が存在します。ひし形の図形は、この判断が発生するタイミングで活用してください。

判断図形からは2つの矢印が出ていき、先の処理に進めるのか、差し戻しになるのかなどを表現します。

具体的には、「申請書の不備の有無確認」「登録・未登録」などが判断図形で用いられる内容の例です。

判断図形はフローチャートに欠かせない存在ですが、あまりに多くの判断図形を使用すると、フローチャートが複雑になり過ぎて分かりにくいものになってしまいます。

基本の図形のみで作成した業務フローチャートの例

次に、先ほど紹介した3つの基本図形のみで作成した業務フローチャートの例を紹介します。

基本の図形を使うだけで、シンプルなフローチャートに仕上がりました。多少複雑な内容であっても、それぞれの図形を正しく使うことで、誰が見ても内容が把握しやすいフローチャートが作成できます。

【例外】業務フローチャートで使う図形

開始と終了の図形である角丸四角形、処理を表す四角形、判断の意味を持つひし形の3つの図形を使うことで、多くのフローチャートが作成可能ですが、業務内容によっては別の図形を用いた方が伝わりやすい場合もあります。

ここでは、基本図形以外の図形や記号についてまとめました。

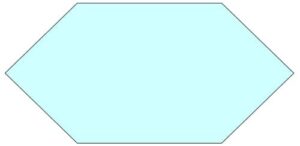

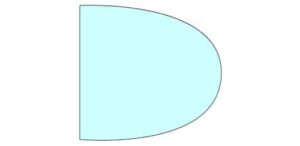

準備記号

準備記号は、作業を準備するためのステップを表し、準備と完了のステップを区別します。工場や倉庫でのフローチャートでよく使われます。

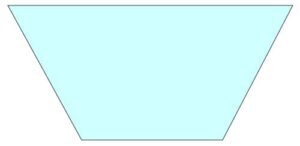

手作業記号

自動化されていない手作業を示す記号です。

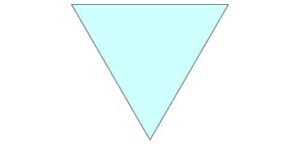

保存・保管記号

文書や帳票の保管を示す逆三角形の記号で、保管場所を記載します。

システム・データベース記号

ストレージデバイスに情報を入力・出力する作業を表し、システムやデータベース名を記載します。

データ・出入力記号

外部データの参照や書き込み、ファイルの出入力を示す平行四辺形の記号です。

帳票・書類記号

人が読み取れるデータを表す記号で、手書きか印刷かは問いません。処理図形と共に使われるケースが多いです。

結合子記号

長いフローチャートや複数ページに跨る場合に使い、ページ番号を記載します。

定義済み処理記号

別のフローチャートで定義された処理を示し、頻繁に行う業務を簡潔に表現します。

遅延記号

処理が完了していない状態を示し、遅延時間を記載して作業の遅れを明らかにします。

まとめ

フローチャートを作成する際に知っておくべき図形を紹介しました。フローチャート作成時の図形・記号について使い方を理解することは重要ですが、最も大切なのは分かりやすいフローチャートを作成することです。人によって使用する図形が異なったり、図形や記号を多用し過ぎたりすると、フローチャートが分かりにくくなるため、それは避けなくてはいけません。

そのためには、業務フローチャート作成のルールを決め、社内で共有しておく必要があります。業務フローチャートの作成には、ツールを活用することも有効です。作成ルールや完成したフローチャートを社内で共有する際にも、ツールの活用を検討すると良いでしょう。

「トースターチーム」は業務手順書やマニュアルを誰でも簡単に作成できるツールです。社員やスタッフの知識・経験を見える化・仕組み化し、社内のあらゆる業務に関する情報をクラウドで一括管理できます。新人の即戦力化や業務の属人化の解消を通じて、組織の業務効率化と生産性向上に繋がるため、ぜひご検討ください。