「FAQシステムの見積もりを取ったら想定の3倍で、予算オーバーになってしまった…」

こんにちは!ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコです。問い合わせ対応を効率化しようとFAQシステムを検討したところ、想像以上の高額な料金に驚かれる企業さまが本当に多いんです。特に日本のFAQシステムは海外と比べて異常に高く、中小企業にとって導入のハードルが高いという課題があります。

でも、安心してください。これまで多くの企業さまのFAQ導入を支援してきた私が、この料金の高さの背景と、現実的なコスト削減の方法を詳しく解説していきます。一緒に解決していきましょう!

日本のFAQシステムが高額な理由には構造的な問題があります。それを理解することで適切な解決策を見つけることができますし、実際に月4万円以下で運用できる現実的な選択肢もあります。この記事では、日本のFAQシステムの高額な料金設定の裏側から具体的な解決策まで、現場の経験をもとにお伝えしていきますね。

この記事でわかること

- 日本のFAQシステムが高額な3つの理由

- 海外との価格差の実態と背景

- コストを大幅に削減できる具体的な解決策

- 導入費用対効果を最大化する選び方のポイント

- 月4万円以下で始められる現実的な運用方法

日本のFAQシステムはなぜ高いのか?3つの構造的問題

日本のFAQシステムの料金体系には、他国では見られない独特な問題があります。私がこれまで支援してきた企業さまからも「なぜこんなに高いの?」という声を数え切れないほど聞いてきました。その背景には、技術的な要因から市場特性まで、複数の構造的問題が存在しています。

過度なマーケティング費用の転嫁

日本のFAQシステム業界では、展示会への出展費、テレビCM、広告などの巨額なマーケティング費用が料金に上乗せされています。これらの費用は年間数億円規模に達することもあり、結果として利用者が支払う月額料金に反映されているようです。

海外のSaaS企業と比較すると、日本企業のマーケティング費用率は3〜5倍高いというデータもあります。特にBtoB向けソフトウェアでは、営業チームの人件費や代理店手数料も含めると、開発費よりもマーケティング費用の方が高くなるケースが珍しくありません。

複雑な料金体系と隠れたコスト

多くの日本のFAQシステムでは、基本料金以外に初期費用、カスタマイズ費用、保守費用が別途発生します。見積もり段階では月額15万円と聞いていたのに、実際に導入すると年間300万円を超えてしまったという事例も実際にありました。

特に問題なのが、月額料金に不要に高いサポート料金が含まれているケースです。毎月のレビューやフィードバックと称して、高額に月額料金を上乗せしている事業者も少なくありません。実際には形式的な運用報告にとどまることが多く、費用対効果に疑問を感じる企業も多いのが現状です。

| 費用項目 | 一般的な価格帯 | 備考 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 50万円〜200万円 | カスタマイズ内容により変動 |

| 月額基本料金 | 15万円〜30万円 | ユーザー数により追加課金 |

| 月額サポート費用 | 基本料金の30〜50% | 定期レビュー・運用支援名目 |

| 年間保守費用 | 基本料金の20% | システム更新・障害対応 |

| カスタマイズ費用 | 100万円〜500万円 | デザイン変更・機能追加 |

日本特有のIT業界の料金設定問題

日本のIT業界では「高額=高品質」という思い込みと従来の基幹システム開発の料金体系により、クラウドサービスが非常にに高額で設定されているものが散見します。

特に料金表を公開していない事業者では、顧客の企業規模に応じて価格を設定しており、同じサービス内容でも2〜5倍の料金差が発生するため、見積もり時の価格交渉が必須です。

また、日本企業特有の「稟議文化」により決裁者が高額システムに安心感を持つ傾向があり、本来安価で提供できるサービスもあえて高額設定されることがあります。

| 料金設定の特徴 | 日本 | 海外 |

|---|---|---|

| 料金の透明性 | 非公開・要問合せが多い | 明確な料金表を公開 |

| 価格交渉 | 企業規模により変動大 | 統一価格が基本 |

| 契約期間 | 1〜3年の長期契約 | 月単位の柔軟な契約 |

日本のFAQシステムが高額になる5つの技術的・市場的要因

構造的な問題に加えて、技術的な要因や市場特性も料金の高さに影響しています。これらの要因を理解することで、なぜ日本のFAQシステムがここまで高額になるのかがより明確になります。

1. 日本語検索技術の複雑性

日本語は世界でも最も検索技術の開発が困難な言語の一つなんです。ひらがな、カタカナ、漢字が混在し、同義語や表記ゆれが多様なため、高精度な検索を実現するには本当に専門的な技術開発が必要になります。

例えば、「ログイン」「サインイン」「login」「認証」「入室」といった同じ意味の表現を正しく認識させるだけでも、膨大な辞書データと機械学習が必要なんです。日本語は語彙や言い回しが非常に多様で、表記の違いや言い換えに対応できる検索技術がなければ、せっかくFAQがあっても顧客がたどり着けない。これが問い合わせ増加の原因になってしまうんですね。

この技術開発には数年から十年単位の研究開発投資が必要で、その費用が最終的にシステム料金に反映されているのが現状です。

2. 多機能化への要求

日本企業って「一つのシステムで何でもできる」ことを求める傾向が強いんです。FAQだけでなく、問い合わせフォーム、チャットボット、分析機能、レポート機能まで統合したオールインワンソリューションが主流になっています。

この多機能化により開発コストが増大し、結果として価格に反映されてしまいます。実際、海外では単機能に特化したシンプルなFAQツールが多いのに対し、日本では包括的なカスタマーサポートプラットフォームとしての位置づけが強くなっているんです。

3. カスタマイズ要求の高さ

日本企業は自社の業務フローや既存システムに完全に適合したソリューションを求める傾向があります。デザインのカスタマイズ、独自機能の追加、既存システムとの連携など、高度なカスタマイズ要求により開発・実装コストがどんどん増加してしまうんです。

「標準機能では対応できない要件」への対応として、個別開発や特別な設定作業が発生し、これらの費用が月額料金に上乗せされる構造になっています。

4. サポート体制の充実

日本市場では手厚いサポートが重視されますよね。導入支援、運用コンサルティング、定期的な改善提案、緊急時の対応など、充実したサポート体制を提供するために人的コストが大幅に増加します。

専任のコンサルタントが長期間にわたって伴走する日本のサポート体制は、海外の基本的なヘルプデスク対応とは大きく異なります。これも価格差の要因の一つなんです。

5. ベンダーのコスト構造

日本のITベンダーは、欧米と比較して以下のようなコスト構造の違いがあります。

| コスト要因 | 日本の特徴 | 海外との違い |

|---|---|---|

| 開発人件費 | エンジニアや専門職の高い人件費 | 2〜3倍の人件費差 |

| 営業・マーケティング | 対面営業中心の販売体制 | 展示会・テレビCM等の高額投資 |

| 品質保証 | 厳格な品質基準とテスト工程 | より多層的な検証プロセス |

| 法的コンプライアンス | 個人情報保護法等への対応 | 日本特有の法規制対応 |

これらのコスト構造の違いが、最終的に利用者が支払う料金に大きく影響しているのが実情です。

海外との価格差|3倍以上の開きがある現実

実際に海外のFAQシステムと比較してみると、その価格差は驚くべきものがあります。私が調査した範囲では、同等の機能を持つシステムでも日本は海外の3〜5倍の料金になっています。

主要な海外FAQシステムとの比較

| サービス | 月額料金(USD) | 日本円換算 | 日本の同等システム |

|---|---|---|---|

| Zendesk Guide | $49〜 | 約7,500円 | 15万円〜30万円 |

| Freshdesk | $15〜 | 約2,300円 | 10万円〜25万円 |

| Help Scout | $20〜 | 約3,000円 | 12万円〜28万円 |

※為替レート150円/USDで計算

なぜここまで価格差が生まれるのか

海外のSaaS企業はグローバル市場を前提とした大量導入によるスケールメリットを活かしています。一方、日本企業は国内市場に特化した結果、導入企業数が限られ、一社あたりの単価を高く設定せざるを得ない構造になっているんです。

また、海外企業はセルフサービス型の導入を前提としているのに対し、日本企業は手厚いサポートやカスタマイズを前提とした料金体系になっています。この違いが大きな価格差を生んでいます。

コストを抑える5つの具体的解決策

これまでの経験から、FAQシステムのコストを大幅に削減できる現実的な方法をご紹介します。どれも実際に企業さまが成功している方法なので、ぜひ参考にしてください。

1. 必要最小限の機能から始める

多くの企業が「将来の拡張性」を理由に高機能なシステムを選びがちですが、まずは基本的なFAQ機能だけで十分です。問い合わせ削減という本来の目的を達成してから、必要に応じて機能を追加していけばよいのです。

実際に私が支援した製造業のA社では、月額25万円のシステムから月額4万円のシステムに変更し、年間250万円のコスト削減を実現しました。機能は絞られましたが、問い合わせ削減効果は以前と同等以上の結果が出ています。

2. クラウド型サービスの活用

オンプレミス型のシステムではなく、クラウド型のSaaSサービスを選ぶことで、初期費用とメンテナンス費用を大幅に削減できます。また、アップデートも自動で行われるため、継続的な運用コストも抑えられます。

3. 海外製品の検討

言語の壁はありますが、機能が豊富で低価格な海外製品も選択肢の一つです。ただし、日本語対応やサポート体制を事前に確認することが重要です。特に、日本語の検索精度や表記ゆれへの対応は必ずチェックしましょう。

4. 段階的な導入計画

一度にすべてを構築するのではなく、優先度の高い項目から段階的に導入することで、初期投資を抑えながら効果を実感できます。

| フェーズ | 導入内容 | 期間 | 投資額 |

|---|---|---|---|

| 第1段階 | 基本FAQ作成 | 1〜2ヶ月 | 月額4万円〜 |

| 第2段階 | 検索機能強化 | 3〜4ヶ月 | 追加投資なし |

| 第3段階 | フォーム連携 | 5〜6ヶ月 | 追加投資なし |

5. 内製化できる部分の見極め

コンテンツ作成や更新作業を内製化することで、外部委託費用を削減できます。特に、FAQ記事の作成や更新は現場の担当者が行う方が、より実用的な内容になる傾向があります。

月4万円以下で始められる現実的な選択肢

「高機能なシステムは必要ないけれど、確実に問い合わせを削減したい」という企業さまには、月4万円以下で運用できるシステムをおすすめしています。

コストパフォーマンスを重視した選び方

料金だけでなく、実際の導入効果と運用コストのバランスを見ることが重要です。私がおすすめする判断基準は以下の通りです。

- 検索機能の精度(日本語の表記ゆれに対応しているか)

- 導入の容易さ(専門知識なしで構築できるか)

- 分析機能の充実度(改善につながるデータが取得できるか)

- サポート体制(日本語での対応が可能か)

実際の導入事例と効果

私が支援したサービス業のB社では、月額3.98万円のシステムを導入し、以下の効果を実現しました。

| 指標 | 導入前 | 導入後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 月間問い合わせ件数 | 1,200件 | 720件 | 40%削減 |

| 対応工数 | 400時間/月 | 240時間/月 | 40%削減 |

| 人件費削減効果 | – | 月約29万円 | ROI 7.3倍 |

1時間あたりわずか55円という計算になり、人件費(時給1,500円〜2,200円)と比較しても圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

導入時の注意点とよくある失敗パターン

これまでの経験から、コストを重視しすぎて失敗してしまうパターンもお伝えしておきます。

よくある失敗パターン

安さだけで選んで機能不足に陥るケースが最も多い失敗例です。特に、検索機能が貧弱だと利用者が答えを見つけられず、結果的に問い合わせが減らないという本末転倒な状況になってしまいます。

また、初期費用は安くても月額料金が高いシステムを選んでしまい、長期的にはコスト高になってしまうケースもあります。3年間の総コストで比較検討することが重要です。

成功させるためのポイント

- 試用期間を活用して実際の使い勝手を確認する

- 導入後の運用体制を事前に決めておく

- 効果測定の指標を明確に設定する

- 段階的な機能追加計画を立てる

よくあるご質問

Q1. 日本のFAQシステムの高額な料金設定は今後改善されるのでしょうか?

グローバル化の進展と競争激化により、徐々に価格は下がってくると予想されます。特に海外製品の日本進出やクラウド技術の普及により、従来の料金体系に変化が起きています。ただし、日本語技術の複雑性や高いサポート要求は継続するため、劇的な価格低下は期待できないでしょう。

Q2. 海外のFAQシステムを導入する場合の注意点はありますか?

日本語の検索精度と表記ゆれへの対応が最大の課題です。「ログイン」と「サインイン」を別の概念として認識してしまったり、誤字・脱字に対応できないケースがあります。また、日本の商習慣に合わせたサポート体制が整っていない場合も多いので、事前の検証が重要です。

Q3. 低価格のシステムでも十分な効果は得られるのでしょうか?

はい、適切に運用すれば十分な効果が得られます。重要なのは高額なシステムを導入することではなく、利用者が答えを見つけやすい仕組みを作ることです。月4万円以下のシステムでも、問い合わせ40%削減を実現している事例は数多くあります。

Q4. 日本のFAQシステムが高額になる技術的な理由を教えてください

日本語は同音異義語、表記ゆれ、敬語システムなど、世界でも最も複雑な言語の一つです。「問い合わせ」「お問合せ」「お問い合わせ」「おといあわせ」といった表記の違いを正しく認識させるには、膨大な辞書データと高度な自然言語処理技術が必要になります。この技術開発コストが料金に反映されているのです。

Q5. カスタマイズ要求が価格に与える影響はどの程度ですか?

一般的に、基本機能の2〜5倍の追加費用が発生します。例えば、独自のデザイン変更だけで50万円〜200万円、既存システムとの連携で100万円〜500万円の追加投資が必要になることも珍しくありません。標準機能で要件を満たせるかどうかが、コスト削減の重要なポイントです。

1時間あたり約55円で使える!「ヘルプドッグ」のご紹介

ここまでお読みいただき、「低コストでも効果的なFAQシステムがあるなら詳しく知りたい」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

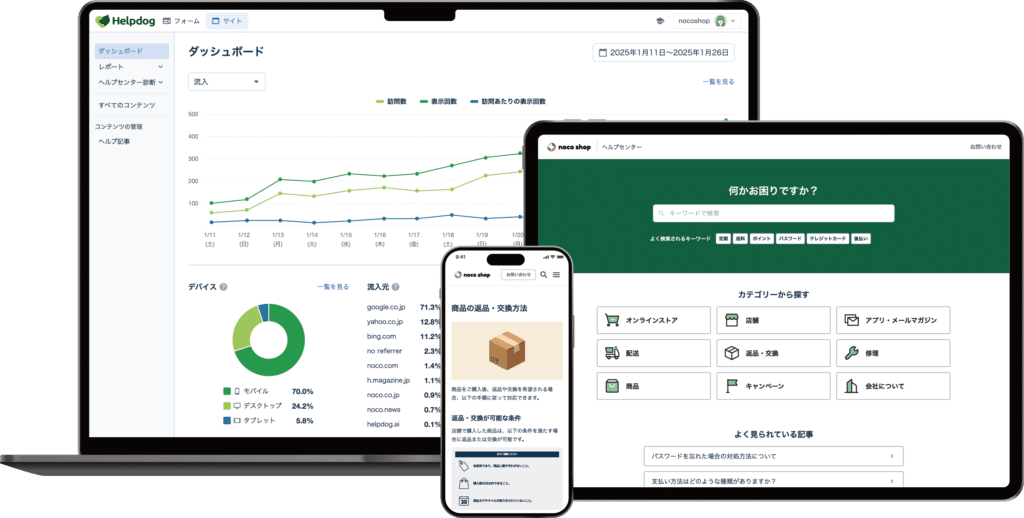

私がコンサルタントを務めるセルフサポートシステム「ヘルプドッグ」は、月額39,800円から導入可能なセルフサポートシステムです。日本のFAQシステムの高額料金問題を解決するために開発され、1時間あたりわずか55円という圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。

従来の検索型FAQシステムと比較して、15万円〜30万円の月額料金を4万円以下に削減できるだけでなく、290万語の語彙と6万語の同意語辞書による高精度な先回りスマート検索機能、フォーム連携、FAQサイトをAIが自動で分析する機能まで統合されています。

「高額なシステムは導入できないけれど、確実に問い合わせを削減したい」という企業さまに最適な選択肢として、これまでに多くの企業さまでご導入いただき、投資額に対して5〜7倍以上の業務削減効果を実現しています。

もしご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお声がけください。皆さまの課題解決に向けて、一緒に取り組ませていただければと思います。

機能面での優位性

価格だけでなく、機能面でも高額システムと同等以上の性能を実現しています。

| 機能 | ヘルプドッグ | 一般的なシステム |

|---|---|---|

| 検索精度 | ○ 290万語の語彙、6万語の同意語に対応した辞書 | △ キーワード一致中心 |

| フォーム連携 | ○ 自動でFAQを提示し、問い合わせを防止 | × 基本的に非連携 |

| AI機能 | ○ FAQサイトを自動診断し、改善提案を行う | × 手動分析のみ |

| 導入支援 | ○ 専任コンサルタントがしっかりサポート | △ 基本サポートのみ |

ROI(投資対効果)の具体例

月額39,800円の投資で以下の効果が期待できるのもヘルプドッグの大きな特徴です。

- 問い合わせ件数40%削減:1件20分対応として、月100件なら33時間の工数削減

- 人件費換算:時給2,000円なら月6.6万円の削減効果

- 年間効果:約80万円の工数削減(投資額48万円に対してROI約167%)

まとめ

いかがでしたでしょうか。日本のFAQシステムの高額料金の背景には、マーケティング費用の転嫁や複雑な料金体系、業界特有の料金設定問題があることがお分かりいただけたと思います。

私がこれまで多くの企業さまを支援してきたなかで感じるのは、「高額なシステム=効果的」という思い込みから解放されることの大切さです。実際には、月4万円以下のシステムでも適切に運用すれば、十分な問い合わせ削減効果を得ることができるんです。

大切なのは、自社の課題と予算に合った現実的な選択をすることです。無理をして高額なシステムを導入するよりも、まずは手の届く範囲から始めて、効果を実感しながら段階的に改善していく方が、結果的に成功につながることが多いのです。

FAQシステムの導入でお悩みの際は、ぜひ一度、コスト面からのアプローチも検討してみてくださいね。皆さまの問い合わせ対応の効率化と、お客様の自己解決体験の向上を心から願っています。一緒に、より良いサポート体制を築いていきましょう!

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。FAQシステムの導入支援から運用改善まで、10年以上にわたってカスタマーサポート領域の課題解決に携わっています。これまでに大手ECサイト、通信事業者、金融機関、教育サービス、製造業など、幅広い業界での導入実績を持ち、特に「コスト効率と効果のバランス」を重視したFAQ戦略の提案を得意としています。

「高額なシステムでなくても、適切な設計と運用で十分な効果を出せる」という信念のもと、中小企業でも導入しやすい現実的なソリューションの提案に力を入れています。企業の規模や予算に関係なく、すべてのお客様に満足いただけるサポート体験を実現することを目指し、実践的で温かみのある情報提供を心がけています。