FAQ運用で失敗しないために|使われないFAQシステムを立て直す問題解決ガイド

「半年前にFAQシステムを導入したのに、問い合わせが思うように減らない…」「せっかく時間をかけてFAQを整備したのに、お客様に検索してもらえない…」「検索されても『解決しなかった』という評価が多くて、結局問い合わせに戻ってきてしまう…」

もしかすると、皆さんもこのような状況でお困りではないでしょうか。実際に、私がこれまでご相談いただいた企業様の中でも、FAQ導入後の効果に悩まれているケースは本当に多いのが現状です。

こんにちは、セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」でコンサルタントをしております広瀬ナツコと申します。これまで10年以上にわたって、様々な業界の企業様のFAQ運用をお手伝いさせていただいてきました。

皆さんがFAQ運用でお感じになられている課題は、決して珍しいことではありません。むしろ、多くの企業様が同じような壁にぶつかっていらっしゃいます。でも、ご安心ください。私がこれまでの経験で学んだことは、FAQが機能しない理由には共通するパターンがあるということです。そして、その原因を一つひとつ丁寧に解決していけば、必ず「使われるFAQ」に変えることができるということです。

今回は、FAQ運用でつまずいてしまう典型的なパターンと、それぞれの具体的な解決方法について、現場で培った経験をもとにお話しさせていただきます。皆さんのFAQが、お客様にとって本当に役立つものになるよう、一緒に改善の道筋を見つけていければと思います。

▶この記事でわかること

- なぜFAQシステムが使われなくなるのか(根本原因の特定)

- 失敗するFAQ運用の5つの典型パターン

- 検索精度とサイト設計の改善方法

- データ分析による継続的な改善の仕組み

- 成功するFAQシステムの選び方と運用のコツ

なぜFAQが使われないのか|根本原因を探る

多くの企業でFAQシステムの導入が進んでいますが、期待した効果が出ていないケースが非常に多いのが現実です。これまで私が支援してきた企業の中でも、約66%の問い合わせが既にFAQに掲載されている内容だったという調査結果が出ています。

つまり、情報はあるのに見つけられていない状況が多発しているということになります。

使われないFAQの5つの根本原因

皆さんの会社のFAQシステムは、以下のような状況になっていませんでしょうか。長年多くの企業を支援してきた経験から、失敗パターンには明確な傾向があります。それでは、順を追って解説しましょう。

原因1:検索しても目的の情報にたどり着けない

多くのFAQサイトで最も深刻な問題が、検索精度の低さです。ユーザーが自然な言葉で検索しても、0件ヒットが頻発したり、関連性の低い記事ばかりが表示されてしまうケースが非常に多く見られます。

特に困るのは、同じ内容を異なる表現で検索した際の検索結果にバラつきが出ることです。例えば「パスワード忘れた」と「パスワードリセット」で全く違う結果が出てしまい、ユーザーが混乱してしまいます。

また、検索に慣れていないユーザーへの配慮も重要です。検索ボックスに何を入力すればよいかわからず、結局諦めてしまう方も少なくありません。

原因2:情報の整理とカテゴリ分けが不適切

FAQの内容がどんなに充実していても、情報が整理されていなければユーザーは目的の記事を見つけられません。よくある問題として、以下のようなケースがあります。

| 問題パターン | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|

| カテゴリが専門的すぎる | 「アカウント統合」「API連携」など | 一般ユーザーが理解できない |

| 階層が深すぎる | 4階層以上の深いカテゴリ構造 | クリック途中で離脱する |

| 同じ内容が複数箇所に散在 | 支払い関連の情報が「料金」「決済」両方にある | 情報の重複と混乱を招く |

私が支援したある企業では、エンジニア目線でカテゴリを作ってしまったため、一般のお客様が全く使えないFAQになっていました。ユーザー目線での情報整理は、FAQの成功に欠かせない要素です。

原因3:記事の内容が分かりにくい・情報が古い

FAQの記事そのものに問題があるケースも頻繁に見られます。技術的すぎる説明」「手順が不明確」「情報の古さ」などが主な要因として挙げられます。

特に深刻なのは、記事を読んでも解決に至らないケースです。例えば、手順説明に画像がなかったり、「詳しくはこちら」のリンクが切れていたりすると、ユーザーは結局問い合わせをすることになってしまいます。

また、システムのアップデートに伴って情報が古くなっているのに、FAQ記事だけが更新されていないという問題も非常に多く発生しています。古い情報のせいで、かえってユーザーを混乱させてしまう結果になります。

原因4:運用体制が整っていない

FAQシステムは導入して終わりではありません。継続的な改善と運用が必要ですが、多くの企業でこの体制が不十分なのが実情です。

典型的な運用の問題点

- 記事の更新担当者が明確でない

- 改善のためのデータ分析ができていない

- ユーザーからのフィードバックを活用できていない

- FAQの効果測定指標が設定されていない

私が関わった企業の中にも、「作って公開したまま放置」状態になってしまい、結果として使われないFAQになってしまったケースがありました。運用体制の整備は、FAQ成功の重要な要素です。

原因5:システム自体の機能不足

最後に、FAQシステム自体の機能的な限界も大きな要因です。特に自社開発のFAQサイトや、基本的な機能しか持たないツールを使っている場合に顕著に現れます。

機能不足の具体例として、「検索サジェスト機能がない」「関連記事の自動表示ができない」「ユーザーの行動ログが取得できない」などが挙げられます。

また、スマートフォンでの表示が最適化されていない、読み込み速度が遅いといった技術的な問題も、ユーザーの離脱を招く要因になります。

実際に私が支援した製造業のA社では、導入当初は200件以上のカテゴリがあり、お客様が迷子になっていました。これを30カテゴリに整理し直しただけで、自己解決率が20%から45%まで向上しました。

失敗パターン1|検索精度の問題

従来型検索システムの5つの弱点

FAQが見つからない最大の原因は、検索システムの精度不足にあります。特に日本語は表現の多様性が高いため、以下のような問題が頻発します。

1. 完全一致しか拾えない

- 「ログインできない」で登録されたFAQが「サインインできない」では検索されない

- 類義語や同義語への対応ができていない

2. 誤字・全角半角に弱い

- 「passwrod」(タイプミス)や「パスワード」「パスワード」(全角半角)で検索結果が変わる

- 再入力の手間でユーザーが離脱

3. 検索結果の並び順が最適化されていない

- 閲覧数の少ない古い記事が上位表示される

- 本当に必要な情報が2ページ目以降に埋もれる

4. 更新情報が即座に反映されない

- 新しいFAQを追加しても検索に反映されるまで時間がかかる

- 最新の手順を見つけられずに「情報が古い」と誤解される

5. 言い回しの違いを理解できない

- 「パスワード」と「暗証番号」を別物として扱う

- 関連性の高い記事が検索結果に出てこない

検索精度改善の具体的なアプローチ

検索精度を向上させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。私がこれまでの支援で効果が高いと実感しているのは、ヘルプドッグの先回りスマート検索のような充実した日本語に特化した辞書機能と同義語データベースを用いた検索技術です。

理想的な検索システムでは、以下のような機能が求められます。

- 先回り検索機能 → 入力途中で関連FAQを自動提示

- 誤字脱字の自動補正 → タイプミスでも正しい結果を表示

- 業界特有の専門用語対応 → 各業界の用語辞書をカスタマイズ

- 学習機能 → よく閲覧される記事を上位表示に調整

多くの企業では、こうした機能を段階的に導入することで、検索0件の状況を大幅に減らすことができています。特に重要なのは、日本語特有の表現の豊富さに対応できる検索技術を選択することです。最近はAI検索システムも増えていますが、実は日本語に特化していないものが多く、「ひらがな・カタカナ・漢字の混在」「助詞の違い」「敬語表現」といった日本語特有の複雑さに十分対応できないケースが散見されます。

そのため、FAQ システムを選定する際は、日本語処理に特化した検索エンジンを採用しているかどうかを必ず確認することをおすすめします。

失敗パターン2|情報設計の問題

分かりにくいサイト構造が生む5つの問題

FAQサイトの利用行動を詳しく分析すると、興味深い傾向が見えてきます。検索ボックスを積極的に使うユーザーは全体の約6割程度で、残りの約4割のユーザーはカテゴリやメニューを順番にクリックして情報を探す傾向があります。

この「検索に頼らないユーザー」には、以下のような特徴があります。

- ITリテラシーが比較的低い層(特に50代以上の利用者に多い)

- スマートフォンでの利用者(画面が小さく検索ボックスが使いにくい)

- 初回利用者(サイトの全体像を把握したい)

- 具体的な質問が明確でない(なんとなく困っている状態)

つまり、検索機能をいくら改善しても、全体の4割のユーザーにはその恩恵が届かないということになります。しかし、多くのFAQサイトで以下のような設計上の問題が発生しています。

1. 分類が多すぎて似通っている

- 「配送」「発送」「お届け」など、意味の近いカテゴリが乱立

- どこを選べばよいか迷いが生じる

2. メニュー名が専門的すぎる

- 「アカウント統合」「API連携」など社内用語がそのまま使用されている

- 一般ユーザーには意味が伝わらない

3. 階層構造が深すぎる・不均一

- 4階層目まで掘らないと記事に到達できない

- カテゴリによって深さがバラバラで統一感がない

4. 関連情報への導線が不足

- 記事を読み終わった後の「次のアクション」が不明確

- 関連記事やよくある質問への誘導がない

5. 人気記事が埋もれている

- アクセス数の多い解決記事がトップページに表示されない

- 検索以外の方法で重要な情報にアクセスできない

効果的な情報設計のポイント

成功する情報設計には、以下の原則があります。これらは認知心理学やユーザビリティ研究に基づいた実証済みの手法で、私がこれまで支援してきた企業でも高い効果を確認しています。

| 改善項目 | 具体的な施策 | 期待効果 |

|---|---|---|

| カテゴリの簡素化 | 3階層以内に収める | 離脱率の低下 |

| 共通語での表現 | お客様目線のラベリング | 理解度の向上 |

| 人気記事の前面配置 | よく見られる記事をトップに | 自己解決率の向上 |

| 用途別の入り口設定 | 「初めての方」「困った時」など | ユーザビリティの改善 |

カテゴリは7±2の法則を適用 認知心理学者ジョージ・ミラーが提唱した「マジカルナンバー7」の理論によると、人間が一度に認識できる情報量は5〜9個が限界とされています。メインカテゴリは5〜9個に絞り込み、それぞれに明確な役割を持たせることで、ユーザーの認知負荷を軽減できます。

ユーザーの言葉でラベリング 社内用語ではなく、お客様が実際に使う言葉でカテゴリ名を設定することが重要です。コールセンターに寄せられる問い合わせの表現や、サイト内検索で実際に入力されているキーワードを分析し、それらを反映させることをおすすめします。例えば、「決済」よりも「支払い」、「ログイン」よりも「サインイン」の方が一般的に使われている場合は、後者を採用すべきです。

2クリック以内でゴールに到達 Webユーザビリティの基本原則として「3クリックルール」がありますが、FAQサイトにおいては2クリック以内での到達を目標とすることをおすすめします。どんな情報でも、トップページから2回のクリックで到達できる設計を目指します。これにより、ユーザーの離脱率を大幅に削減でき、特にスマートフォンユーザーの満足度向上に繋がります。

直感的なアイコンと色分けの活用 視覚的な手がかりを効果的に使うことで、文字だけでは伝わりにくい情報を補完できます。例えば、「緊急度の高い問題」は赤色、「よくある質問」は青色といった色分けや、内容に応じたアイコンの使用が有効です。

情報設計を見直す際は、必ずユーザーテストを実施することをお勧めします。実際にお客様に操作してもらい、どこで迷うか、どこで離脱するかを観察することで、改善点が明確になります。社内の人間では気づけない「当たり前」の思い込みを発見できるのがユーザーテストの最大の価値です。

失敗パターン3|コンテンツ品質の問題

読まれても解決しないFAQの特徴

せっかく目的の記事を見つけても、内容が分かりにくければ結局問い合わせが発生してしまいます。私がこれまで分析してきた「機能しないFAQ記事」には、共通する問題パターンがあります。

結論が後回しになっている

多くのFAQ記事で見られるのが、「背景説明から始まって最後に答えが出てくる」という構成です。例えば「弊社では○○の理由により、△△の仕様となっており…」といった長い前置きの後に「設定方法は以下の通りです」と続くパターンです。

Webユーザーの平均滞在時間は15秒程度とされており、特にスマートフォンユーザーはせっかちな傾向があります。冒頭で答えが見えないと、記事を最後まで読まずに離脱してしまうケースが非常に多いのが現実です。

PREP法(結論→理由→具体例→結論)の構成を採用し、最初の1行で答えを明示することが重要です。「○○を解決するには、△△の設定を変更してください。詳しい手順は以下の通りです」といった構成にするだけで、読了率が大幅に向上します。

視覚的な補助が不足している

文字だけの説明は、読み手にとって大きな負担になります。特に以下のようなケースでは、視覚的な補助が不可欠です。

- 操作手順の説明(クリックする場所がわからない)

- 設定画面の説明(どの項目を変更するかわからない)

- エラー画面の説明(同じエラーかどうか判断できない)

- 複雑な概念の説明(仕組みが理解できない)

効果的なFAQ記事では、1つの手順につき1つの画像を配置することをおすすめします。スクリーンショットには赤枠や矢印を追加し、注目すべき箇所を明確に示すことで、ユーザーが迷わず操作を進められます。

また、動画コンテンツも非常に効果的です。複雑な操作手順は、2-3分程度の操作動画にすることで、文字と静止画では伝えきれない「操作の流れ」を分かりやすく説明できます。

情報が古い・不正確

システムやサービスの更新に伴い、FAQ記事の内容が実際の画面と異なってしまうケースは頻繁に発生します。古い情報による主な問題は以下の通りです。

- 画面デザインの変更(ボタンの位置や名称が変わっている)

- 機能の追加・削除(説明している機能が存在しない)

- 手順の変更(操作の流れが変わっている)

- 用語の変更(システム内の名称が変わっている)

特に深刻なのは、古い情報を見たユーザーが「説明通りにやったのにできない」という状況になることです。このような体験は、FAQ への信頼を大きく損ない、以後の利用率低下に繋がります。

専門用語が多すぎる

FAQ記事を作成する担当者は、そのサービスや製品の専門知識を持っているため、無意識に専門用語を多用してしまう傾向があります。しかし、ユーザーにとって分からない言葉があると、そこで理解が止まってしまいます。

例えば、「APIキーを取得してHTTPSで接続…」といった技術的な説明は、ITに詳しくないユーザーには全く理解できません。専門用語を使う場合は、必ず簡潔な説明を併記するか、より一般的な表現に置き換えることが重要です。

前提条件が明記されていない

FAQ記事の多くで見落とされがちなのが、「前提条件」の説明です。例えば、「管理者権限が必要」「特定のプランでのみ利用可能」「事前の設定が必要」といった条件が記載されていないと、ユーザーは手順通りに進められず、結局問い合わせに至ってしまいます。

記事の冒頭で**「この操作を行うには○○が必要です」**と明記することで、該当しないユーザーの無駄な時間を省き、該当するユーザーには適切な準備をしてもらうことができます。

品質の高いFAQコンテンツの作り方

FAQサイトの問題点を整理してきましたが、では実際にどのようなFAQ記事を作れば良いのでしょうか。私がこれまでの支援で効果を確認している、具体的な作成手法をご紹介します。

読者の理解を深める記事構成の基本原則

効果的なFAQ記事を作るためには、読者が「すぐに答えがわかる」構成にすることが最も重要です。多くの企業のFAQで見かけるのが、長い前置きから始まって肝心の答えが後回しになっているパターンです。読者は答えを求めてFAQにたどり着いているので、冒頭30秒以内に結論を提示する構成にしましょう。

「○○の場合は、△△の手順で解決できます」というように、読み始めてすぐに答えがわかる構成にします。その後に詳しい手順や補足説明を続ける流れが理想的です。

実際に私が支援したEC事業者では、記事の冒頭に「この記事で解決できること」を明記し、結論を先出しする構成に変更したところ、記事の完読率が35%向上という成果を得られました。読者が求めている情報に素早くアクセスできるようになったことで、途中離脱も大幅に減少しています。

視覚的な理解を促進する手順説明のテクニック

複雑な操作手順を説明する際は、文章だけでなく画像や動画を効果的に活用することが欠かせません。特にシステムの操作やアプリの使い方を説明する場合、1画面1手順を基本として、ユーザーが迷わないような設計を心がけることが重要です。

| 手順説明のポイント | 具体的な実装方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 結論を冒頭に配置 | 「○○の設定は△△から変更できます」 | 読者の時短と満足度向上 |

| 画像による視覚補助 | 各手順にスクリーンショットを添付 | 操作ミスの防止 |

| 順序立てた構成 | 番号付きリストで段階を明示 | 進捗状況の把握 |

| 重要箇所の強調 | 赤枠や矢印で注目点を明確化 | 見落としの防止 |

上記の表のような要素を組み合わせることで、読者が手順を正確に理解できる記事を作成することができます。私が支援した金融機関では、すべての手順説明にスクリーンショットを添付し、さらに重要な箇所には赤枠や矢印を追加することで、一次完結率を60%向上させることができました。視覚的な補助があることで、読者が手順を間違える可能性が大幅に減少したためです。

読者の不安を先回りで解消する関連情報の配置

優秀なFAQ記事は、メインの質問に答えるだけでなく、読者が次に持つであろう疑問も先回りで解消します。記事の最後に「関連するよくある質問」「次に読むべき記事」を適切に配置することで、読者の追加の疑問にも対応できる設計にしましょう。

また、記事の最後に「解決しましたか?」といった評価ボタンを設置し、「いいえ」を選択したユーザーには関連記事や問い合わせフォームへの誘導を行うことも効果的です。読者が完全に解決できなかった場合の次のアクションを明確に示すことで、ユーザー満足度の向上にもつながります。

実際の改善事例として、ある通信事業者では記事末尾に関連FAQを3つ配置し、さらに評価機能を追加したところ、サイト内回遊率が40%向上し、同時に問い合わせ件数も25%削減という成果を得ることができました。読者が必要な情報を一度の訪問で総合的に得られるような構成にすることで、サポート業務の効率化も実現したのです。

継続的な品質向上を支える改善サイクル

記事を公開して終わりではなく、継続的に品質を向上させていく仕組みを整えることも重要です。読者からの評価データや検索ワードの分析を通じて、どの記事が役立っているか、どの部分で読者がつまずいているかを定期的に把握しましょう。

記事の評価が低い場合は、内容の見直しや構成の改善を行い、検索で見つからない記事については、タイトルや見出しにキーワードを適切に含めるなどの調整を実施します。データに基づいた改善を継続することで、FAQ全体の品質を着実に向上させることができるのです。

失敗パターン4|改善サイクルの欠如

データに基づかない運用が招く問題

多くの企業で見られるのが、「FAQを作って終わり」の運用です。継続的な改善なしには、時間の経過と共に効果が薄れていくのは避けられません。

改善すべきポイントが見えない

- どの記事が読まれていないか分からない

- どんなキーワードで検索されているか把握できていない

- 問い合わせ内容とFAQの内容に乖離があっても気づけない

優先順位がつけられない

- 改善の必要性は感じているが、どこから手をつけるべきか判断できない

- 限られたリソースを効果的に活用できていない

データドリブンな改善アプローチ

効果的なFAQ運用には、以下のようなデータ分析が不可欠です。

| 分析項目 | 改善アクション | 期待効果 |

|---|---|---|

| 検索0件キーワード | 新しいFAQ記事の作成、既存記事のキーワード追加 | 自己解決率の向上 |

| 再検索率の高い記事 | 記事内容の見直し、関連記事の充実 | 一次完結率の改善 |

| 閲覧数の少ない記事 | タイトルの見直し、カテゴリの再配置 | 情報発見性の向上 |

| 問い合わせ内容の分析 | 不足している情報の特定、新規FAQ作成 | 問い合わせ件数の削減 |

効果的な運用体制の要素

- 週次・月次での効果測定とレポート作成

- ユーザーの検索ログ分析による記事改善

- 問い合わせ内容の分析と新規FAQ作成

- 関係部署との情報共有と連携体制

私がお手伝いしている企業では、毎週30分程度の「FAQ改善ミーティング」を開催し、検索されたが見つからなかった質問や、評価の低い記事を特定して改善につなげています。

この取り組みにより、継続的にFAQの品質が向上し、問い合わせ件数の削減効果も持続しています。重要なのは、改善を「仕組み」として組織に根付かせることです。

失敗パターン5|ツール選定の誤り

機能不足が招く運用の行き詰まり

FAQ システムの選定時に、表面的な機能比較だけで判断してしまうと、後々の運用で大きな問題が生じます。

検索機能が基本的すぎる

単純なキーワードマッチングのみで、日本語特有の表現の幅に対応できていないツールが多く存在します。

運用の手間がかかりすぎる

記事の作成・更新に専門知識が必要で、現場のスタッフが気軽に情報を更新できない仕組みになっている場合があります。

分析機能が不十分

アクセス数は分かるが、「なぜ自己解決できなかったのか」「どこを改善すれば良いのか」が見えないツールでは、継続的な改善が困難です。

成功するFAQシステムの選定基準

これまでの経験から、FAQシステムの選定で失敗しないためには、機能の豊富さよりも実用性を重視することが重要だと感じています。多機能なシステムを導入しても、現場で使いこなせなければ意味がありません。

私がこれまで多くの企業様の導入支援を行ってきた中で、成功する企業と失敗する企業の違いは、選定時の評価軸にあることが分かってきました。価格や機能一覧だけで判断せず、以下の3つの視点で総合的にツールを評価することをおすすめします。

この3つの視点は、FAQシステムが「導入できる」から「継続的に成果を出し続ける」システムになるために不可欠な要素です。どれか1つでも欠けると、長期的な運用で必ず問題が生じます。それぞれの視点について、具体的にどのような点を確認すべきかを詳しく見ていきましょう。

1. 自己解決を促す検索・導線設計があること

- 入力途中での先回り検索機能

- 問い合わせフォーム入力時のFAQ自動提示

- 業界特化の辞書・同義語対応

2. ノーコードで運用一体化できること

- 専門知識なしでのFAQ作成・更新

- 問い合わせフォームとの連携

- 複数サイトの一元管理

3. 改善を回す仕組みが内包されていること

- AI による自動分析・改善提案

- 検索ログの詳細な可視化

- 優先度付きのアクションリスト生成

立て直しの具体的なステップ

ここまでの分析を踏まえて、使われないFAQを機能するFAQに変えるための具体的な手順をご紹介します。

「うちのFAQも同じような問題を抱えているな…」と感じられた方も多いのではないでしょうか。でも、ご安心ください。これらの問題は決して解決不可能なものではありません。実際に、私が支援させていただいた企業様の多くが、段階的なアプローチで着実に改善を重ね、大きな成果を上げているのが現実です。

重要なのは、すべてを一度に変えようとしないことです。「完璧なFAQを一気に作ろう」と考えがちですが、現実的ではありません。むしろ、小さな改善を積み重ねていく方が、確実で持続的な効果が期待できます。

以下のステップは、これまでの支援経験で最も効果的だった改善プロセスです。皆さんの現状に合わせて、できるところから始めていただければと思います。すべてのステップを完璧にこなす必要はありません。まずは現状を正しく把握することから始めてみましょう。

ステップ1:現状分析(1〜2週間)

データの収集と整理

- 過去3ヶ月の問い合わせ内容の分類

- 既存FAQのアクセス解析

- 検索キーワードの分析

- ユーザー行動の追跡

問題点の特定

- 検索0件になっているキーワードの洗い出し

- 閲覧されていないFAQ記事の特定

- サイト構造上の問題点の発見

ステップ2:情報設計の見直し(2〜3週間)

カテゴリ構造の最適化

- 類似カテゴリの統合

- ユーザー視点でのラベリング

- 階層の浅い構造への変更

記事内容の改善

- PREP法での構成変更

- 視覚的補助の追加

- 関連記事リンクの整備

次に重要なのが、情報の整理と導線設計の改善です。ユーザーが迷わず目的の情報にたどり着けるよう、構造を見直していきます。

ステップ3:検索精度の向上(1〜2週間)

同義語辞書の構築

- 業界特有の用語の登録

- よくある表記ゆれの対応

- 略語・正式名称の紐づけ

検索アルゴリズムの調整

- 重み付けの最適化

- 検索結果の表示順序調整

- 先回り検索の設定

ステップ4:継続改善の仕組み作り(継続)

定期的な分析サイクルの確立

- 週次でのデータレビュー

- 月次での改善施策の実行

- 四半期でのKPI評価

チーム体制の整備

- FAQ運用責任者の明確化

- 更新ルールの策定

- 関係部署との連携強化

FAQの効果を持続させるためには、継続的な改善の仕組みが欠かせません。データに基づいた改善サイクルを構築していきます。

よくあるご質問

Q: FAQサイトの構築と運用をはじめてから、効果が出るまでにどのくらいの期間が必要ですか?

A: 適切な改善を行えば、通常1〜3ヶ月で効果を実感できます。ただし、記事数やユーザー数、改善の規模によって差があります。最初の1ヶ月で検索精度と導線を改善し、2〜3ヶ月目で記事品質の向上と運用体制の整備を行うのが効果的なスケジュールです。重要なのは、小さな改善から始めて段階的に効果を積み上げることです。

Q: 社内にFAQ運用の専任担当者がいないのですが、運用は可能でしょうか?

A: 兼任でも十分に運用可能です。重要なのは、週に数時間でも継続的に改善に取り組むことです。最初は月次でのデータ確認と記事更新から始め、慣れてきたら週次での改善サイクルに移行することをお勧めします。また、複数部署で分担することで、負担を軽減しながら効果的な運用を実現できます。

Q: 小規模な会社でもFAQシステムは必要ですか?

A: 規模に関係なく、同じような問い合わせが月に10件以上ある場合は導入効果が期待できます。特に人手不足に悩む中小企業こそ、自己解決の仕組みによる業務効率化のメリットは大きいです。スモールスタートから始めて、段階的に拡張していくアプローチがおすすめです。

Q: スマートフォンでの利用を考慮する必要はありますか?

A: 絶対に必要です。多くのサービスでスマートフォンからのアクセスが50%以上を占めています。スマートフォンでの検索しやすさ、記事の読みやすさ、操作のしやすさは、FAQ成功の重要な要素です。レスポンシブデザインへの対応や、タップしやすいボタン設計など、モバイルファーストの視点で設計することが大切です。

Q: FAQを作成する際のリソース配分はどう考えるべきですか?

A: コンテンツ作成3割、システム構築3割、継続運用4割の配分で考えることをおすすめします。多くの企業がシステム導入に注力しがちですが、実際は継続的な運用と改善にもっとも時間と労力が必要になります。最初から長期的な視点で計画を立てることが成功の鍵です。

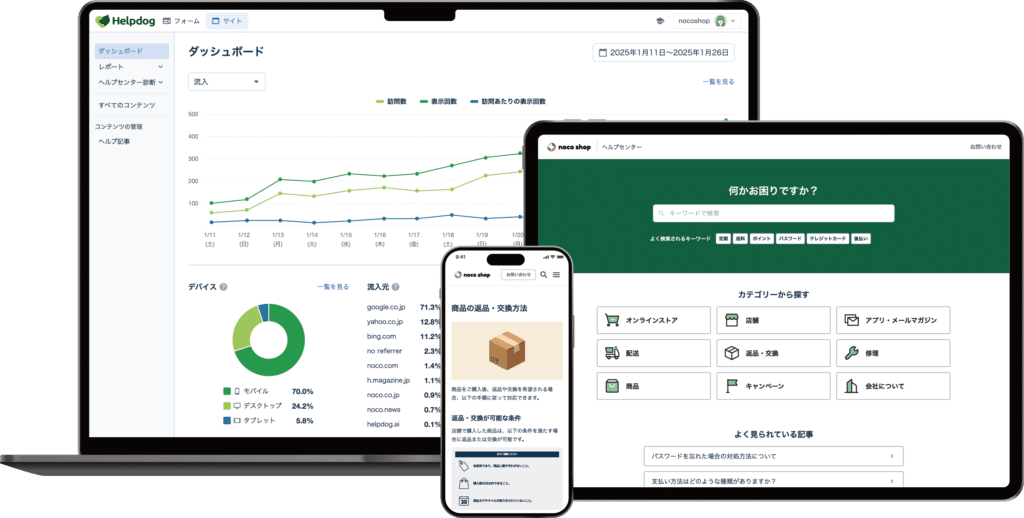

ヘルプドッグで実現する「使われるFAQ」

ここまで、FAQ運用でつまずきやすいポイントと、その改善方法について詳しくお話しさせていただきました。「理屈は分かったけれど、実際に自社で実行するのは大変そう…」「人的リソースや技術的な制約もあるし…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、すべてを自力で改善していくのは、時間も労力もかかる大変な作業です。特に、検索精度の向上や継続的な分析・改善といった技術的な部分は、専門知識がないと難しいのが現実です。

そうした課題を抱える企業様のお声を数多くいただく中で、私たちが開発したのが「ヘルプドッグ」です。これまでお話ししてきたような問題を、システム側で自動的に解決することを目指して設計されています。

私がこれまでの支援で「こういう機能があれば、もっと簡単に改善できるのに」と感じてきた課題を、一つひとつ解決できるシステムとして生まれたのがヘルプドッグなのです。

単なるFAQシステムではなく、皆さんが抱えている「検索されない」「見つからない」「使われない」という根本的な課題に対して、総合的なソリューションを提供したいという想いで開発されています。

ヘルプドッグが選ばれる理由

圧倒的なコストパフォーマンス 月額39,800円から導入可能で、1時間あたりわずか55円での24時間365日稼働を実現。人件費と比較して5〜7倍の業務削減効果が期待できます。

高精度な日本語検索機能 290万語の辞書と6万語の同義語データベースを搭載。入力途中での先回り検索により、「検索0件」の状況を限りなくゼロに近づけます。

ノーコードでの簡単運用 HTMLの知識不要で、誰でも簡単にFAQの作成・更新が可能。問い合わせフォームとの連携により、送信前の自己解決も促進します。

AI による自動診断・改善提案 毎日のサイト分析により、改善すべきポイントを優先度付きで提案。継続的なPDCAサイクルを自動でサポートします。

実際の導入効果

金融業のCoral Capital様では、Notionからの移行により検索性が大幅に向上し、定型的な問い合わせ対応の工数を大幅に削減できました。「検索しづらくて読まれなかった情報が、ヘルプドッグの導入でスムーズに自己解決に繋がるようになった」とのお声をいただいています。

このような成果を、皆さんの会社でも実現できるはずです。FAQ運用でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。一緒に最適な解決策を見つけていきましょう。

まとめ

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。FAQシステムが使われない原因と解決策について、かなり詳しくお話しさせていただきました。

私がこれまで多くの企業様を支援してきた中で確信していることは、「使われないFAQ」には必ず理由があるということです。そして、その理由を正しく理解して適切に対処すれば、必ず成果は出るということです。

重要なのは、システムを導入して終わりではなく、継続的な改善を回していくことです。最初は小さな改善でも構いません。データを見ながら一歩ずつ前進していけば、必ずお客様にとって価値のあるFAQに育っていきます。

皆さんの会社のサポート業務が、より効率的で顧客満足度の高いものになるよう、心から応援しています。FAQの運用でお困りのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。一緒に課題を解決していきましょう。

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。カスタマーサポート分野で12年以上の実務経験を積み、FAQ サイトの構築から ナレッジマネジメント、AI を活用した業務効率化まで幅広く支援。これまでに携わった業界は、大手 EC サイト、通信事業者、金融機関、教育サービス、製造業、小売チェーン、官公庁など多岐にわたる。

「FAQ が使われない」という現場の切実な悩みに対し、検索精度の向上、情報設計の最適化、継続的な改善サイクルの構築を通じて、問い合わせ削減と顧客満足度向上の両立を実現することを得意とする。単なる技術的な解決にとどまらず、組織の運用体制や意識改革まで含めた包括的なアプローチで、企業の「真の自己解決力」向上をサポート。

「どんなに優れたシステムも、現場の人が続けられなければ意味がない」という信念のもと、実用性と継続性を重視したコンサルティングを提供している。