「問い合わせ対応に追われすぎて、本来の戦略的な業務に時間を割けない」 「FAQサイトを作ったのに、問い合わせ件数が全然減らない…」 「お客様から『答えが見つからない』『使いにくい』という声ばかり聞こえてくる」

私は毎日のようにカスタマーサポート担当者の皆さんから、こんなお悩みをお聞きします。FAQサイトって本当に作る意味があるのか、疑問に思っていませんか?

でも、安心してください。実はFAQサイトは、適切に構築・運用すれば驚くほど効果的なサポートツールになるんです。問い合わせ件数の削減だけでなく、顧客満足度の向上や社内業務の効率化まで、幅広いメリットをもたらしてくれます。一緒に、あなたの会社に最適なFAQサイトの作り方を見つけていきましょう!

この記事でわかること

- FAQサイト、ヘルプサイト、ヘルプセンターの違いと使い分け

- BtoB・BtoCビジネスモデル別のFAQサイト設計ポイント

- 業界特性を活かしたFAQサイトの特色とベストプラクティス

- 費用対効果を考慮したFAQサイトの作成方法

- 外部委託vs社内運用の判断基準と運用体制の整え方

- 統合的なサポート体制の構築方法

FAQサイト、ヘルプサイト、ヘルプセンターの違いって何?

まず最初に、混同しがちな用語について整理しておきましょう。実は、これらの名称にはそれぞれ明確な役割の違いがあるんです。日本では総称として「FAQサイト」と呼ばれることが多いのですが、構成や目的が異なるため、適切な使い分けが重要になります。

3つのサポートサイト形式の基本的な違い

まず、全体像を把握していただくために、主要な違いを表で整理してみましょう。

| 比較項目 | FAQサイト | ヘルプセンター・ヘルプサイト |

|---|---|---|

| 主な目的 | 緊急時の問題解決 | 総合的なサポート提供 |

| コンテンツの特徴 | 実際の問い合わせベース | FAQ+ヘルプ+マニュアルの統合 |

| 見出し形式 | 疑問文(〜ですか?〜できますか?) | 平叙文(〜について、〜の方法)と疑問文(〜ですか?〜できますか?)の混合形式 |

| 情報の深さ | 簡潔で要点のみ | 詳細で段階的な説明まで階層化 |

| 画面構成 | Q&A形式で質問が目立つ | ポータル型の総合サイト、カテゴリツリーでの階層表示 |

| 更新頻度 | 問い合わせに応じて随時 | 継続的・定期的 |

| 利用シーン | トラブル発生時 | 総合的なサポート情報の収集(トラブルシューティング、初期導入時) |

| 対象ユーザー | 困っている既存顧客 | 全てのステークホルダー |

| 緊急時対応 | 特別な仕組みなし | 緊急通知バナー、ステータスページ、障害情報の専用エリア |

| お知らせ機能 | 基本的になし | 新機能リリース、メンテナンス予定、重要更新の専用セクション |

| 問い合わせ窓口 | FAQ検索のみ | FAQ・チャット・フォーム・電話・コミュニティなど統合窓口 |

| ポータル性 | 単一目的のサイト | 総合サポートハブとしての包括的な機能 |

FAQサイトとは何か

FAQサイトは「Frequently Asked Questions(よくある質問)」の略で、お客様から実際に寄せられた質問とその回答を集約したページです。リアルな顧客の声をベースにしているため、実用性が高いのが特徴なんですね。

FAQサイト独特の特徴

FAQサイトには他のサポートサイトにはない独特な特徴があります。

- 疑問文形式の見出し:「商品はいつ届きますか?」「返品はできますか?」など、顧客が実際に口にする質問をそのまま見出しに使用

- Q&A形式の構成:質問(Question)と回答(Answer)が明確に分離された読みやすいレイアウト

- 問題解決重視の内容:困った時の「駆け込み寺」的な役割で、即座の問題解決を目的とした簡潔な回答

- 頻度順の情報整理:実際によく聞かれる質問を上位に表示する「人気記事ランキング」機能

典型的なFAQサイトの構成要素を見てみましょう。

| 要素 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| Q&A形式のコンテンツ | 実際の問い合わせを基にした質問と回答 | 即座の疑問解決 |

| カテゴリ分類 | 商品、配送、支払い方法などのグループ化 | 効率的な情報検索 |

| 検索機能 | キーワードによる記事検索 | ピンポイントでの情報取得 |

| 人気記事ランキング | よく閲覧される記事の表示 | ユーザーニーズの可視化 |

ヘルプサイトとヘルプセンターの特徴

一方、ヘルプサイトやヘルプセンターは、サービスの使い方や機能説明を体系的に整理した総合的なサポートサイトです。FAQサイトよりも包括的で、マニュアル的な要素が強い傾向があります。

ヘルプサイトとヘルプセンターは実質的に同じもの

ここで重要なポイントをお伝えしておきますが、ヘルプサイトとヘルプセンターは実質的に同意語として使われています。呼び方は企業によって異なりますが、機能や目的はほぼ同じなんです。

- ヘルプサイト:よりシンプルで親しみやすい印象

- ヘルプセンター:より包括的で専門的な印象

実際の現場では、BtoC企業では「ヘルプサイト」、BtoB企業では「ヘルプセンター」と呼ぶ傾向がありますが、これは単なる名称の違いであり、本質的な機能に差はありません。私が支援してきた企業でも、同じ機能を持つサイトを「ヘルプサイト」と呼ぶ企業もあれば「ヘルプセンター」と呼ぶ企業もありました。

ヘルプサイト・ヘルプセンターの画面構成

- 機能別カテゴリ構成:「アカウント設定」「基本操作」「応用機能」など、機能体系に沿った分類

- 手順説明重視:「〜の方法」「〜の手順」といった教育的なコンテンツが中心

- 階層的な情報設計:初級→中級→上級といった段階的な学習プロセスを意識した構成

- 豊富なビジュアル:スクリーンショットや操作動画を多用したわかりやすい説明

- 総合ポータル機能:緊急時の情報提供・お知らせ・ニュース配信エリアを設置

- 多様な問い合わせ窓口:FAQ、チャット、メール、電話など複数のサポート手段を統合

- ステータス情報:システム稼働状況、メンテナンス予定、障害情報などのリアルタイム表示

ヘルプセンターならではの総合サポート機能

ヘルプサイト・ヘルプセンターがFAQサイトと大きく異なるのは、総合的なサポートハブとしての機能を持っている点です。

緊急時情報とお知らせ機能

- 緊急通知バナー:システム障害や重要な変更を目立つ位置に表示

- お知らせセクション:新機能のリリース、メンテナンス予定、重要な更新情報

- ステータスページ:サービスの稼働状況をリアルタイムで表示

- タイムライン表示:過去の障害履歴や対応状況の時系列表示

私が支援したクラウドサービス企業では、ヘルプセンターのトップページに緊急時情報を配置することで、システム障害時の問い合わせを70%削減できました。

統合された問い合わせ窓口

ヘルプセンター・ヘルプサイトでは、顧客が自分に最適なサポート手段を選択できるよう、複数の窓口を統合して提供します。

| サポート手段 | 設置場所 | 利用シーン |

|---|---|---|

| FAQ検索 | メインエリア | 一般的な疑問の解決 |

| チャットボット | 右下固定エリア | 即座の簡単な質問 |

| お問い合わせフォーム | 各ページ下部 | 詳細な相談や要望 |

| 電話サポート | ヘッダー・フッター | 緊急性の高い問題 |

| コミュニティフォーラム | 専用セクション | ユーザー同士の情報交換 |

| ライブチャット | 営業時間中に表示 | リアルタイムサポート |

重要なポイント:両方を揃えることがベストプラクティス

ここで重要なのは、FAQサイトとヘルプサイトの厳密な区別があっても、理想的なサポート体制を構築するには、疑問文形式のFAQと手順を伝えるヘルプサイト形式の両方を揃えることがベストだということです。

なぜなら、同じお客様でも状況によって求める情報の形式が変わるからなんです。

顧客の情報ニーズは状況で変化する

- 緊急時・トラブル時:「ログインできません」「エラーが出ました」→FAQ形式で即座の解決策を求める

- 新機能学習時・導入時:「新しい機能を使いたい」「初期設定をしたい」→ヘルプサイト形式で体系的な手順を求める

- 日常業務中:「この操作で合っているか確認したい」→両方の形式を使い分けながら情報収集

私が支援したクラウド会計ソフトの企業では、FAQ形式とヘルプサイト形式を同一プラットフォーム内で提供することで、以下の効果を実現しました。

| 改善項目 | 改善前 | 改善後 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 自己解決率 | 45% | 78% | 73%向上 |

| 問い合わせ件数 | 月800件 | 月350件 | 56%削減 |

| 顧客満足度 | 3.2/5.0 | 4.4/5.0 | 38%向上 |

BtoCビジネス・BtoBビジネスで異なるFAQサイト設計のポイント

ビジネスモデルによって、FAQサイトの作り方は大きく変わります。顧客の特性やニーズの違いを理解して、最適な設計を行いましょう。

BtoCビジネスでの傾向

BtoCの場合、顧客は「困った時にすぐ答えが欲しい」というニーズが強く、FAQ形式が非常に効果的です。

- 質問型のアプローチ:「返品できますか?」「いつ届きますか?」など、直感的な疑問文での検索

- 即座の問題解決:長い説明よりも、端的で分かりやすい回答を求める

- 感情的な要素:不安や疑問をすぐに解消したいという心理的ニーズ

私が支援したEC企業では、「商品が届かないのですが」「サイズ交換はできますか」といった不安解消型の質問が全体の70%を占めていました。

▶ BtoC向けFAQサイトの特徴

- 平易な言葉での説明

- ビジュアル(画像・動画)を多用

- スマートフォン対応の優先度が高い

- カテゴリ分類がシンプル

実際のBtoC企業での成功事例を見てみると、検索機能よりもカテゴリ導線を重視している傾向があります。理由は、検索に慣れていない顧客も多いからなんです。

私が支援した通販企業では、「配送について」「返品・交換について」「お支払いについて」という3つの大カテゴリに集約することで、顧客の迷いを大幅に減らすことができました。

BtoBビジネスでの傾向

一方、BtoBでは「業務を遂行するための手順や詳細情報」を求める傾向が強く、ヘルプセンター形式がより適しています。

- 手順重視のアプローチ:「アカウント設定の方法」「API連携の手順」など、体系的な情報を求める

- 詳細な技術情報:業務に必要な具体的なステップや注意点の説明

- 効率性の重視:一度で完全な情報を得て、業務を円滑に進めたい

私がお手伝いしたSaaS企業では、「管理者権限の設定方法」「データエクスポートの手順」といった業務効率化のための情報への需要が圧倒的でした。

▶ BtoB向けFAQサイトの特徴

- 詳細な技術情報や手順書

- 業界固有の専門用語の使用

- 検索機能の重要度が高い

- アカウント管理や権限設定に関するFAQ

BtoBでは、問題解決の効率性が何より重視されます。私がお手伝いしたSaaS企業では、検索結果に表示される記事の順序を工夫することで、顧客の問題解決時間を30%短縮できました。

ビジネスモデル別の設計指針

具体的な設計の違いをまとめてみましょう。BtoBとBtoCでは、顧客の行動パターンや求める情報の質が根本的に異なるため、FAQサイトの設計アプローチも大きく変える必要があります。

私が実際に支援してきた企業の事例を基に、成功するFAQサイトの設計ポイントを整理してみました。これらの違いを理解せずに設計すると、せっかくFAQサイトを作っても効果が期待できません。

| 要素 | BtoC | BtoB |

|---|---|---|

| 文章の難易度 | 小学生でも理解できるレベル | 業界の基礎知識を前提 |

| カテゴリ数 | 3〜5個程度 | 7〜10個程度 |

| 記事の文字数 | 200〜500文字 | 500〜1,500文字 |

| 画像・動画 | 必須 | 補助的 |

| 検索機能 | シンプル | 高度(フィルタ機能等) |

▶ BtoC設計で重要なポイント

BtoCの場合、直感的で迷わない設計が最重要です。私が支援したファッション通販サイトでは、カテゴリを「注文について」「商品について」「お届けについて」の3つに絞ることで、顧客の迷いを大幅に減らし、自己解決率を40%向上させました。

▶ BtoB設計で重要なポイント

一方、BtoBでは効率性と網羅性が求められます。SaaS企業の事例では、「基本操作」「高度な設定」「API・連携」「トラブルシューティング」など、業務フローに沿った詳細なカテゴリ分けを行うことで、業務担当者が必要な情報を素早く見つけられるようになりました。

混合型ビジネスの対応策

BtoBとBtoCの両方を展開している企業も多いですよね。その場合は、顧客タイプ別にFAQサイトを分けるか、同一サイト内でセクションを明確に分ける方法があります。

私が支援した製造業の企業では、トップページで「個人のお客様」「法人のお客様」の入り口を分けることで、それぞれのニーズに最適化したサポートを提供できるようになりました。

業界別FAQサイトの特色とベストプラクティス

業界ごとの特性を理解することで、より効果的なFAQサイトを構築できます。代表的な業界の事例を見ていきましょう。

業界別の特性と適用パターン

| 業界・業種 | 顧客の情報ニーズ | 適した形式 | 典型的な質問例 |

|---|---|---|---|

| EC・小売業 | 不安解消・即座の疑問解決 | FAQ形式 | 「返品できますか?」「送料はいくらですか?」 |

| 金融・保険 | 制度理解・リスク確認 | FAQ+ヘルプセンター混合 | 「手数料はかかりますか?」「審査基準について」 |

| SaaS・IT | 操作手順・技術情報 | ヘルプセンター形式 | 「アカウント設定の方法」「API仕様について」 |

| 製造業(BtoB) | 技術仕様・使用方法 | ヘルプセンター形式 | 「メンテナンス手順」「技術仕様書」 |

| 医療・ヘルスケア | 安全性確認・使用方法 | FAQ+詳細マニュアル | 「副作用はありますか?」「正しい使用方法」 |

EC・小売業界

EC業界では、購入前から購入後まで、カスタマージャーニー全体をカバーするFAQが必要です。

▶ EC業界の典型的なFAQカテゴリ

- 商品について(仕様・在庫・推奨用途)

- 注文・お支払いについて(決済方法・領収書発行)

- 配送について(送料・配送日数・配送方法)

- 返品・交換について(条件・手順・費用負担)

- 会員登録・マイページについて

私が支援したアパレルECサイトでは、サイズ選びに関するFAQを充実させることで、返品率を15%削減できました。商品画像だけでは伝わりにくい情報をFAQで補完したんです。

SaaS・IT業界

SaaS業界では、技術的な質問と操作方法に関する質問が中心になります。

▶ SaaS業界の特徴的なFAQ内容

- アカウント設定・管理

- 機能の使い方・操作手順

- APIや連携機能

- セキュリティ・データ保護

- 料金プラン・請求について

SaaS企業の場合、動画マニュアルとの連携が特に効果的です。私が支援したプロジェクト管理ツールの企業では、FAQ記事に操作動画を埋め込むことで、問い合わせ件数を40%削減できました。

金融業界

金融業界は規制が多く、正確性と法的コンプライアンスが最重要です。

▶ 金融業界のFAQで重視すべきポイント

- 法的根拠の明示

- リスク説明の徹底

- 個人情報保護に関する説明

- 手数料・利率の明確化

私が支援した信用金庫では、「よくある質問」に加えて「法的根拠」のセクションを設けることで、顧客の信頼度を大幅に向上させることができました。

医療・ヘルスケア業界

医療業界では、専門性と親しみやすさのバランスが重要です。

▶ 医療業界のFAQ設計ポイント

- 医療用語の平易な説明

- 診療時間・予約に関する情報

- 保険適用・費用に関する説明

- 感染症対策・衛生管理について

業界共通の成功パターン

どの業界でも共通して言えるのは、実際の問い合わせデータを分析してFAQを作成することの重要性です。推測ではなく、リアルな顧客の声をベースにすることで、本当に役立つFAQサイトができあがります。

私がお手伝いした企業では、問い合わせ内容を半年間分析して、頻出質問TOP20をFAQ化することから始めました。その結果、問い合わせ件数を50%削減することができたんです。

FAQサイトの作成方法と選択肢を徹底比較

さて、実際にFAQサイトを作るとなると、どんな選択肢があるのでしょうか。作成方法から費用、そして代表的なツールまで、具体的に見ていきましょう。

FAQサイト構築・運用に必要な機能とは

まず、効果的なFAQサイトを構築・運用するために必要な機能を整理しておきましょう。これらの機能があるかどうかで、FAQサイトの成功率は大きく変わります。

必須機能

| 機能カテゴリ | 具体的な機能 | 重要度 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 検索機能 | キーワード検索、先回り検索、同義語対応 | ★★★ | 顧客の自己解決率向上 |

| コンテンツ管理 | 記事作成・編集、カテゴリ管理、公開・非公開設定 | ★★★ | 運用効率の向上 |

| 分析・レポート | アクセス解析、検索ワード分析、記事評価機能 | ★★★ | 継続的な改善 |

| デザイン設定 | テンプレート選択、ロゴ設定、カラー変更 | ★★☆ | ブランド統一 |

| 多言語対応 | 複数言語でのコンテンツ管理 | ★☆☆ | グローバル対応 |

高度な機能

| 機能カテゴリ | 具体的な機能 | 導入効果 |

|---|---|---|

| フォーム連携 | 問い合わせフォーム入力中のFAQ提示 | 問い合わせ件数30-50%削減 |

| AIチャットボット | RAG技術によるFAQ連携型チャットボット | 24時間自動対応の実現 |

| 検索最適化 | 表記ゆれ対応、業界特化辞書、学習機能 | 検索満足度の大幅向上 |

| 権限管理 | ユーザー権限設定、承認フロー | セキュリティと品質の確保 |

| 外部連携 | CRM連携、Slack通知、Webhook対応 | 既存システムとの統合 |

自社開発という選択肢

まず考えられるのが、自社のエンジニアチームでFAQサイトを開発する方法です。完全に自社の要件に合わせられるのが最大のメリットですが、実はかなりのハードルがあるんです。

▶ 自社開発の現実的な課題

- 初期開発費用:300万円〜1,000万円程度

- 開発期間:3〜6ヶ月

- 運用・保守の人件費:月額30万円〜50万円

私がお手伝いした企業の中にも、自社開発を検討されたケースがありましたが、結果的にサポート専用のエンジニアリソースを確保できず、機能更新が止まってしまったという事例をいくつも見てきました。

外部制作会社への委託

Web制作会社に依頼する方法も一般的です。デザイン性や独自性を重視したい場合には良い選択肢になります。

| 項目 | 内容 | 費用目安 |

|---|---|---|

| 初期制作費 | デザイン・開発・CMS構築 | 50万円〜200万円 |

| 更新作業 | 記事追加・修正作業 | 1記事5,000円〜10,000円 |

| 保守費用 | サーバー管理・セキュリティ対応 | 月額3万円〜10万円 |

ただし、更新のたびにコストが発生するため、頻繁にFAQを更新する必要がある企業には向かない場合があります。

代表的なFAQサイト構築・運用ツール

市場には様々なFAQツールがありますが、それぞれ特徴や強みが異なります。主要なツールをご紹介しましょう。

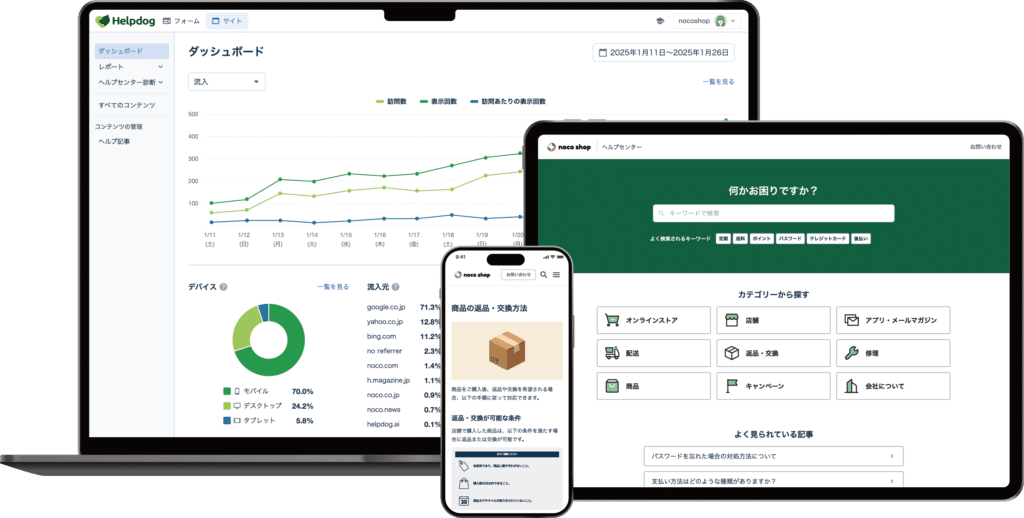

▶ ヘルプドッグ(統合型セルフサポートシステム)

私たちが開発・提供している「ヘルプドッグ」は、FAQ・フォーム・AIチャットボットが統合されたセルフサポートシステムです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 月額料金 | 39,800円〜59,800円(税別) |

| 初期費用 | なし |

| 主要機能 | 先回りスマート検索、フォーム連携、AIサイト診断、RAG技術搭載AIチャットボット |

| 特徴 | ノーコードで誰でも簡単に作成・更新可能、290万語の語彙・6万語の同意語対応 |

| サポート | 専任コンサルタントによる継続的な改善支援 |

▶ 一般的な検索型FAQシステム

市場で最も多く提供されているのが、この検索型FAQシステムです。基本的なQ&A機能と検索機能を中心とした、従来型のFAQサイト構築ツールとして広く利用されています。

多くの企業が「とりあえずFAQサイトを作りたい」という段階で選択することが多いのですが、実際に運用を始めると機能の限界を感じるケースが少なくありません。私が支援した企業でも、当初は一般的なFAQシステムを導入したものの、後により高機能なシステムに移行するケースを数多く見てきました。

また、一般的な検索型FAQシステムを選ぶ場合は、将来の拡張性を考慮することが重要です。特に、問い合わせフォームとの連携や、AIを活用した高度な検索機能が必要になった際に、システムの限界に直面する可能性があります。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 月額料金 | 15万円〜30万円が中心価格帯 |

| 初期費用 | 50万円〜100万円 |

| 主要機能 | 基本的なFAQ作成・検索機能 |

| 課題 | フォーム連携なし、改善提案機能なし、検索精度の限界 |

▶ 無料・低価格ツール

予算が限られているスタートアップや中小企業にとって、無料・低価格ツールは魅力的な選択肢です。初期投資を抑えてFAQサイトを始められるため、「まずは試してみたい」という企業に適しています。

ただし、無料には理由があります。機能制限や将来の拡張性の課題を理解した上で選択することが重要です。私が支援した企業の中にも、最初は無料ツールから始めて、事業の成長とともにより高機能なシステムに移行したケースが数多くあります。

| ツール例 | 特徴 | 適用場面 |

|---|---|---|

| WordPress + プラグイン | 月額数千円、自由度高い | 小規模・テスト導入 |

| Notion、Confluence | 社内ツールの転用 | 社内FAQ・スタートアップ |

| 無料FAQツール | 基本機能のみ | 最小限の予算での開始 |

▶ クラウド型FAQサービス

クラウド型FAQサービスは、大手ITベンダーや海外の先進的なテクノロジー企業が提供する高機能なFAQプラットフォームです。エンタープライズレベルの機能を提供する一方で、導入・運用コストや複雑さもそれに比例して高くなる傾向があります。

特に大企業や、グローバル展開を行っている企業、高度なセキュリティ要件がある企業にとっては有力な選択肢となります。しかし、オーバースペックになりがちで、中小企業には適さないケースも多いのが実情です。

私が支援した企業の中でも、「有名なブランドだから」という理由で選択したものの、実際の運用で複雑さに悩まされ、よりシンプルなツールに乗り換えたケースも少なくありません。

| サービス例 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| Zendesk Guide(大手ベンダー) | 豊富な機能、高いセキュリティ | エンタープライズ対応、充実した分析機能 | 月額数万円〜、複雑な設定、日本語サポートの限界 |

| Freshworks(海外製) | 先進的なAI機能、多言語対応 | 最新技術の活用、グローバル対応 | 日本語の細かいニュアンス対応困難、時差のあるサポート |

| Oracle Service Cloud(大手ベンダー) | エンタープライズ向け高機能 | 大規模運用対応、高度なカスタマイズ | 高額な導入・運用費用、専門知識が必要 |

| Kintone(国内ベンダー) | 日本企業向け設計、柔軟性 | 日本語サポート充実、直感的な操作 | FAQ専用ではない、検索機能の限界 |

| Confluence(Atlassian) | 情報共有プラットフォーム | チーム協働に強い、豊富なテンプレート | FAQ特化機能不足、検索性能の課題 |

ツール選択の判断基準

どのツールを選ぶべきかは、以下の観点で判断することが重要です。実際、ツール選択を間違えると、せっかく構築したFAQサイトが思うような効果を発揮できず、投資が無駄になってしまうケースもあります。

機能要件による判断

まず、自社に必要な機能を明確にしましょう。FAQツール選択で最も多い失敗パターンは、「機能が豊富だから」「有名だから」という理由で選んでしまい、実際の運用では使わない機能にコストを払い続けることです。

私が企業支援で最初に行うのは、現在の問い合わせ内容の分析と、理想とするサポート体制の明確化です。この作業を怠ると、どんなに高機能なツールを導入しても期待した効果は得られません。

機能要件の洗い出し手順

- 現状分析:月間問い合わせ件数、頻出質問TOP10、対応工数の把握

- 課題の特定:何を解決したいのか(件数削減?品質向上?効率化?)

- 必要機能の優先順位付け:絶対に必要な機能と、あれば良い機能の区分

- 将来の拡張性の検討:1〜2年後の事業成長を見据えた機能要件

| 優先度 | 機能カテゴリ | 判断ポイント | 選択の影響 |

|---|---|---|---|

| 高 | 検索性能 | 顧客が求める情報にたどり着けるか | 自己解決率に直結 |

| 高 | 運用のしやすさ | 社内担当者が継続的に更新できるか | 運用継続性を左右 |

| 中 | 分析・改善機能 | 効果測定と改善提案があるか | 長期的な成果に影響 |

| 中 | 統合性 | 他システムとの連携が可能か | 業務効率化の度合い |

| 低 | デザインカスタマイズ | ブランドイメージに合わせられるか | 見た目の統一感 |

機能要件チェックリストの活用

実際のツール選定では、以下のようなチェックリストを作成して、各候補ツールを評価することをお勧めします。

□ 検索結果の精度は十分か?

□ 記事の作成・更新は簡単にできるか?

□ 問い合わせフォームとの連携は可能か?

□ アクセス解析データは詳細に取得できるか?

□ 既存システム(CRM等)との連携は可能か?

□ セキュリティ要件を満たしているか?

□ サポート体制は十分か?

予算・規模による選択指針

企業規模と月間問い合わせ件数に応じた現実的な選択基準をご紹介します。

| 企業規模 | 月間問い合わせ件数 | 推奨ツール | 理由 |

|---|---|---|---|

| スタートアップ・小規模 | 〜100件 | 無料ツール、WordPress | コスト重視、シンプルな機能で十分 |

| 中小企業 | 100〜500件 | ヘルプドッグ、中価格帯ツール | コストパフォーマンスと機能のバランス |

| 中堅企業 | 500〜2,000件 | ヘルプドッグ、高機能ツール | 統合機能と運用効率性を重視 |

| 大企業 | 2,000件〜 | エンタープライズ向けツール | カスタマイズ性とセキュリティを重視 |

私の経験では、コストパフォーマンスと運用の継続性を両立できるのはFAQシステムの活用だと感じています。特に、検索機能やフォーム連携機能が充実したシステムを選ぶことで、顧客の自己解決率を劇的に向上させることができます。

運用体制の構築:外部委託と社内運用の判断基準

FAQサイトは作って終わりではありません。継続的な運用が成功の鍵を握ります。実際、私が支援してきた企業の中でも、構築時は成功したのに運用段階で挫折してしまうケースが意外に多いんです。

なぜ運用が重要なのか

FAQサイトの価値は「生きた情報」にあります。顧客のニーズは日々変化し、サービスや商品も進化します。そのため、以下のような継続的な活動が不可欠です。

- 新しい問い合わせ内容の分析と記事化:月平均10〜20記事の追加が目安

- 既存記事の見直しと更新:古い情報の修正、わかりにくい表現の改善

- 検索データの分析:よく検索されるキーワードと記事のマッチング確認

- 効果測定と改善:問い合わせ件数の変化、自己解決率の向上度合いの把握

私が支援した通販企業では、運用を怠った結果、3ヶ月で古い情報が30%に達し、顧客からの信頼を失ったという厳しい経験もありました。

外部委託のメリットとデメリット

FAQサイトの外部委託とは、記事の作成・更新・管理業務を専門の外部業者(コンテンツ制作会社、マーケティング会社、ライティング会社など)に依頼することです。

具体的には以下のような業務を委託します。

| 委託業務の種類 | 具体的な作業内容 | 委託先の例 |

|---|---|---|

| コンテンツ制作 | FAQ記事の執筆、既存記事の見直し・更新 | ライティング会社、コンテンツ制作会社 |

| 戦略・設計 | FAQ構成の設計、カテゴリ分類、導線設計 | マーケティング会社、UX設計会社 |

| 分析・改善 | アクセス解析、効果測定、改善提案 | デジタルマーケティング会社 |

| 運用代行 | 日常的な更新作業、問い合わせ対応の一次処理 | BPO(Business Process Outsourcing)会社 |

▶ 外部委託の代表的なパターン

- 全面委託型:FAQ運用のすべてを外部に任せる(目安:月額20万円〜50万円程度)

- 部分委託型:記事作成のみ、分析のみなど特定業務を委託(目安:月額5万円〜15万円程度)

- スポット委託型:初期構築時やリニューアル時のみ委託(目安:一括50万円〜200万円程度)

外部委託のメリットについて

| メリット | 詳細 | 効果・メリット |

|---|---|---|

| 専門性とノウハウの活用 | FAQ制作のプロが業界特有の表現や検索キーワードを熟知 | ユーザーが実際に検索する言葉でコンテンツを作成可能 |

| 短期間での構築 | 専任チームが集中して取り組む | 社内作業より3〜4倍のスピードで完成 |

| 客観的な視点 | 業界の常識にとらわれない外部の目線 | 一般ユーザーにとって本当にわかりやすいFAQが作れる |

| 最新技術の導入 | SEO対策や検索体験の最適化の最新知識 | 音声検索対応、スマホ最適化など最新トレンドを反映 |

| コスト予測の明確化 | 事前見積もりによる予算管理 | 人件費や時間コストと比較して費用対効果を判断しやすい |

外部委託のデメリットについて

| デメリット | 詳細 | 影響・リスク |

|---|---|---|

| 社内ノウハウ蓄積不足 | FAQ運用のノウハウが社内に残らない | 委託終了後の更新・改善時に困る可能性 |

| コミュニケーションコスト | 業界用語や業務フローの説明が必要 | 予想以上に社内工数が発生する場合がある |

| 継続的な費用負担 | 定期的な更新・改善も外部依存 | 月額5万円〜15万円の運用費用が長期的に必要 |

| 急な変更への対応力 | 商品リニューアルや法改正時の迅速対応が困難 | 社内で直接修正できないためタイムラグが発生 |

外部委託は確かに短期間で質の高いFAQを構築できる有効な手段ですが、長期的な運用を考えると「段階的な内製化」がお勧めです。初期構築は専門家に任せつつ、『ヘルプドッグ』のような使いやすいシステムを導入すれば、その後の更新は社内でスムーズに行えるようになります。

社内運用の体制づくり

一方、社内運用では、リアルタイムな情報更新と現場感のあるコンテンツ作成が可能になります。

社内運用の具体的なメリット

▶ リアルタイムな情報更新の威力

社内運用の最大の強みは、その場で即座に対応できる速度感です。私が支援した企業での実例をご紹介しましょう。

- 緊急時対応:システム障害やサービス停止時に、5分以内でFAQ記事を作成・公開

- 法改正対応:新しい法規制に対して、当日中に関連FAQ記事を更新

- 商品・サービス変更:仕様変更や価格改定の発表と同時にFAQ内容を更新

- 季節性対応:お中元、年末年始、確定申告時期など、タイムリーな情報提供

▶ 効果的な社内運用体制

社内運用を成功させるには、単に担当者を決めるだけでは不十分です。継続的に運用できる仕組みづくりが最も重要なポイントになります。

私が支援してきた企業の中で、社内運用が成功している企業には共通のパターンがあります。それは、役割分担が明確で、各担当者の負荷が適切に分散されていることです。一人に全ての作業を集中させてしまうと、その人が忙しくなったり異動したりした際に運用が止まってしまいます。

また、FAQ運用は「片手間でできる簡単な作業」ではありません。顧客の視点で分かりやすい文章を書く、専門用語を一般の方にも理解できるように説明する、情報を論理的に整理するといったスキルが必要です。しかし、完璧である必要はなく、継続的に改善していく姿勢があれば十分成果を出すことができます。

| 役割 | 担当部門 | 具体的な業務 | 時間配分目安 |

|---|---|---|---|

| メイン担当者 | カスタマーサポート部門 | 日常的な記事作成・更新、問い合わせ分析 | 週5〜10時間 |

| 協力者(営業) | 営業部門 | 顧客からの質問情報提供、商品知識の確認 | 週1〜2時間 |

| 協力者(開発) | 開発・技術部門 | 技術的な内容の確認、仕様変更時の情報提供 | 週1〜2時間 |

| 協力者(マーケティング) | マーケティング部門 | 新商品・キャンペーン情報の提供 | 週30分〜1時間 |

| 承認者 | 部門責任者 | 公開前の最終確認、方針決定 | 週30分〜1時間 |

FAQサイト単体では限界がある?統合的なサポート体制の重要性

ここまでFAQサイトの構築方法についてお話ししてきましたが、実は「FAQサイトだけ作れば問題解決」というわけではないんです。私が現場で支援していると、FAQサイトを単体で運用している企業ほど、期待した効果が得られないケースが多いことに気づきます。

問い合わせフォーム連携の威力

では、FAQサイトと問い合わせフォームを連携させるとどんな効果があるのでしょうか。

フォーム連携の具体的な仕組み

- 入力途中でのFAQ提示:お客様が問い合わせ内容を入力している最中に、関連するFAQ記事を自動表示

- FAQ確認履歴の引き継ぎ:お客様がどのFAQを確認したかをフォームに自動記録

- 段階的な自己解決促進:「この記事は参考になりましたか?」から「他にこんな記事もあります」への誘導

私が支援した通販企業では、このフォーム連携機能を導入することで、問い合わせフォームの送信直前での自己解決率が35%向上しました。

ヘルプドッグのフォーム連携機能

なお、セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」には、お問い合わせフォームの自由記入欄にお客様がテキスト入力すると、即座に解決を促す記事を表示するフォーム連携機能が搭載されています。

この機能により、多くの企業で問い合わせ件数の30〜50%削減を実現しています。

統合プラットフォームが生み出すシナジー効果

統合プラットフォームを活用した企業の実例をご紹介しましょう。

私が支援したクラウド型人事管理システムを提供する企業では、従来は別々のツールでFAQ、問い合わせフォーム、チャットボットを運用していました。しかし、顧客が複数のツールを行き来することで混乱が生じ、同じ質問を何度も繰り返すケースが頻発していたんです。

そこで統合プラットフォームを導入した結果、以下のような劇的な改善を実現できました。

| 指標 | 統合前 | 統合後 | 改善率 |

|---|---|---|---|

| 問い合わせ件数(月) | 1,200件 | 600件 | 50%削減 |

| 初回解決率 | 60% | 85% | 42%向上 |

| 平均解決時間 | 48時間 | 24時間 | 50%短縮 |

| サポートコスト | 月80万円 | 月45万円 | 44%削減 |

特に注目すべきは、初回解決率の大幅向上です。統合プラットフォームにより、顧客の過去の問い合わせ履歴やFAQ閲覧状況を把握できるようになったため、サポート担当者がより的確な回答を提供できるようになったんです。

よくあるご質問

Q1. FAQサイトを作ったのに問い合わせが減らないのはなぜですか?

A. 最も多い原因は「顧客が求めている情報とFAQの内容がずれている」ことです。実際の問い合わせ内容を分析し、頻出する質問をFAQ化することが重要です。また、検索機能が弱い、カテゴリ分類がわかりにくい、記事の表現が難しすぎるといった要因も考えられます。FAQの利用状況を定期的に分析し、改善を続けることが成功の秘訣です。

Q2. FAQサイトの効果測定はどのように行えばよいですか?

A. 主要な指標として「問い合わせ件数の変化」「FAQ記事の閲覧数」「検索キーワードの分析」「記事の評価(役に立った・立たなかった)」があります。特に重要なのは、どの記事がよく読まれているか、どんなキーワードで検索されているかを把握することです。これらのデータを基に、需要の高いトピックを増やしたり、わかりにくい記事を改善したりできます。また「検索ヒット0件のワード」のログを解析できる機能も必須となります。

Q3. 社内のFAQ運用担当者にはどんなスキルが必要ですか?

A. 必要なスキルは「わかりやすい文章を書く能力」「顧客視点で考える力」「情報を整理・分類する力」です。特に、専門用語を一般の方にも理解できるように説明するスキルは重要です。また、HTMLやCMSの基本的な操作ができると運用が楽になりますが、最近ではヘルプドッグのようにWYSWIGを搭載したリッチエディターでFAQの記事を誰でも簡単に作成できる機能を有しているツールもあります。。最初は完璧でなくても、継続的に改善していく姿勢があれば十分です。

Q4. BtoBとBtoCで同じFAQシステムを使い回すことは可能ですか?

A. 技術的には可能ですが、顧客のニーズが大きく異なるため、コンテンツは分けることをお勧めします。同一システム内で「個人のお客様」「法人のお客様」のセクションを明確に分ける方法が効果的です。ただし、管理の複雑さを避けたい場合は、それぞれ専用のFAQサイトを構築する方が運用しやすいケースもあります。

Q5. 取り扱い商材が複数ある場合、FAQサイトは1つにまとめるべきですか?それとも商材ごとに分けるべきですか?

A. これは非常に良い質問ですね。判断基準は「顧客の利用パターン」と「商材の関連性」です。顧客が複数商材を同時利用している場合は統合サイト、商材が独立していて顧客層も異なる場合は分離サイトがお勧めです。統合サイトが適している場合は、商材間で顧客が重複している場合や共通の業務プロセスがある場合です。分離サイトが適している場合は、商材が全く異なる分野の場合や対象顧客層が完全に分かれている場合です。迷った場合は、まず統合サイトから始めて、運用しながら必要に応じて分離を検討するアプローチも有効です。

Q6. FAQサイトにAIチャットボットを導入すべきでしょうか?

A. AIチャットボットは確かに便利ですが、まずはFAQサイト自体の充実が優先です。良質なFAQコンテンツがあってこそ、AIチャットボットも正確な回答ができるようになります。重要なのは、生成AI、RAG技術(Retrieval-Augmented Generation)搭載型のAIチャットボットを選ぶことです。RAG技術では、質問に対してまず社内のFAQデータベースから関連情報を検索し、その情報のみを基に回答を生成するため、ハルシネーションを大幅に低減できます。AIチャットボット導入を検討される際は、必ずRAG技術の有無を確認することをお勧めします。

Q7. 統合プラットフォームの導入はコストが高くなりませんか?

A. 確かに単機能のツールと比べると初期費用は高く感じるかもしれませんが、長期的に見ると大幅なコスト削減につながります。別々のツールを組み合わせる場合、システム間の連携開発費、複数ベンダーとの契約管理コスト、データの分散による分析工数などが発生します。統合プラットフォームなら、これらの隠れたコストを削減でき、結果的に総所有コスト(TCO)を抑えることができます。私が支援した企業では、3つの別々のツールから統合プラットフォームに移行することで、年間で約40%のコスト削減を実現しました。

まとめ:FAQサイトで顧客サポートを次のレベルへ

いかがでしたでしょうか。FAQサイトは単なる「よくある質問の羅列」ではなく、顧客の自己解決を支援し、サポート業務を効率化する戦略的なツールなんです。

私がこれまで多くの企業のFAQサイト構築をお手伝いしてきた中で痛感するのは、「作って終わり」ではなく「作ってからが始まり」だということです。継続的な改善こそが、FAQサイトの真価を発揮させる鍵なんですね。

どんな業界、どんなビジネスモデルであっても、お客様の立場に立って「本当に知りたい情報は何か」「どうすれば迷わずに答えにたどり着けるか」を考え続けることが大切です。そして、データに基づいた改善を積み重ねることで、必ず成果は現れます。

もし「うちの会社でもFAQサイトを本格的に構築してみたい」「でも、どこから手をつければいいかわからない」とお感じでしたら、まずは現在の問い合わせ内容を分析することから始めてみてください。そこに、あなたの会社にとって最適なFAQサイトのヒントが隠れているはずです。

一緒に、お客様にとっても、サポートチームにとっても価値のあるFAQサイトを作り上げていきましょう!

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」のご紹介

さて、ここまでFAQサイトの重要性や構築方法についてお話ししてきましたが、「実際に始めてみたいけれど、どのツールを選べばいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そんな皆さんにぜひご紹介したいのが、私たちが開発・提供しているセルフサポートシステム「ヘルプドッグ」です。

ヘルプドッグは、これまでお話ししてきた「理想的なFAQサイト」の要件を満たすために生まれたツールなんです。特に、「顧客が迷わず答えにたどり着ける検索機能」と「運用チームが無理なく続けられる簡単操作」、そして**「データに基づいた継続改善」**の3点にこだわって開発しました。

ヘルプドッグの特徴

- 先回りスマート検索:キーワード入力中に関連FAQを自動表示し、顧客の自己解決を促進

- ノーコード運用:HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にFAQ記事を作成・更新可能

- 統合プラットフォーム:FAQ・問い合わせフォーム・AIチャットボットが一つのシステムで管理

- AIサイト診断:毎日の利用状況を分析し、改善すべきポイントを自動提案

私自身、多くの企業でFAQサイトの課題と向き合ってきた経験から、「現場の担当者が本当に使いやすく、お客様にも愛されるツール」を目指して、日々改善を重ねています。

もし今回の記事を読んで「うちでもFAQサイトを本格的に始めてみたい」と思われましたら、ぜひお気軽にご相談ください。あなたの会社の課題に合わせた最適な活用方法を、一緒に考えさせていただきます。

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。カスタマーサポート分野における10年以上の実務経験を活かし、FAQサイトの構築支援からナレッジマネジメント、業務フロー改善まで幅広い領域をサポートしています。

これまでに大手ECサイト、通信事業者、金融機関、SaaS企業、製造業、小売チェーンなど、多様な業界での支援実績があります。現場の声を丁寧に汲み取りながら、「FAQが活用されない」「検索しても見つからない」といった課題に対して、実践的な解決策を提示することを得意としています。

単なるツールの提供にとどまらず、問い合わせ削減や顧客満足度向上といった経営指標への貢献を重視し、企業の「サポート戦略パートナー」として継続的な改善支援を行っています。「現場に寄り添う温かいサポート」をモットーに、読者の皆さんの課題解決に役立つ情報をお届けしています。