FAQシステムの見積もりが予算の3倍だった…そんな経験はありませんか?

こんにちは!ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコです。先日、ある企業の担当者さんから「FAQシステムの見積もりを取ったら想定の3倍で、予算が全然足りません」というご相談をいただきました。詳しくお聞きすると、月額30万円近い見積もりで、初期費用も含めると年間400万円を超える金額だったんです。

でも、安心してください!本当に成果を出すFAQシステムは、高額である必要はありません。重要なのは価格ではなく、自己解決を実現できる機能と運用のしやすさです。実際、私がサポートしてきた企業では、月額4万円程度のシステムでも問い合わせ削減40%を達成した事例が数多くあります。

この記事では、FAQシステム選びで失敗しないための具体的なポイントをお伝えします。機能比較から料金の見極め方、運用性の評価まで、導入成功のために必要な知識を一緒に整理していきましょう。

この記事でわかること

- FAQシステムの主要な4つのタイプとそれぞれの特徴が理解できます

- よくある失敗パターンと乗り換えが起こる理由を知ることで、同じ失敗を避けられます

- 機能・料金・運用性の具体的な比較ポイントを把握することで、自社に最適なシステムを見極められるようになります

- 導入前のチェックリストを活用すれば、スムーズな導入と確実な成果につなげることができます

- 実際の導入事例と効果を理解することで、投資判断の根拠が得られます

そもそも、どんなFAQシステムがあるの?主要な4つのタイプ

FAQシステム選びを始める前に、どのような種類のシステムがあるのかを理解しておくことが重要です。一口に「FAQシステム」と言っても、機能や特徴が大きく異なる複数のタイプが存在します。まずは主要な4つのタイプをご紹介しますね。

検索型FAQシステム

最も一般的なFAQシステムで、顧客が自分でキーワードを入力して答えを探すタイプです。Webサイト上にFAQページを作成し、検索機能やカテゴリ分類で情報を整理します。

主な特徴

- キーワード検索とカテゴリ分類による情報整理

- FAQ記事の作成・編集・公開機能

- アクセス数や検索ワードの基本的な分析機能

- 比較的導入コストが安価

適している企業

- 問い合わせ内容が定型的で、文書化しやすい企業

- 顧客が自分で調べることに慣れている業界

- 初めてFAQシステムを導入する企業

チャットボット型システム

対話形式で顧客を答えに導くタイプのシステムです。Webサイトやアプリ上にチャット画面を表示し、顧客の質問に自動で回答したり、適切なFAQページに誘導したりします。

主な特徴

- 対話形式での質問・回答

- 選択肢を提示しながら段階的に解決へ導く

- 有人チャットへの切り替え機能

- AI技術による自然言語処理

適している企業

- 問い合わせ内容が複雑で、段階的な案内が必要な企業

- リアルタイムサポートを重視する企業

- 若い顧客層が多く、チャット形式に慣れている企業

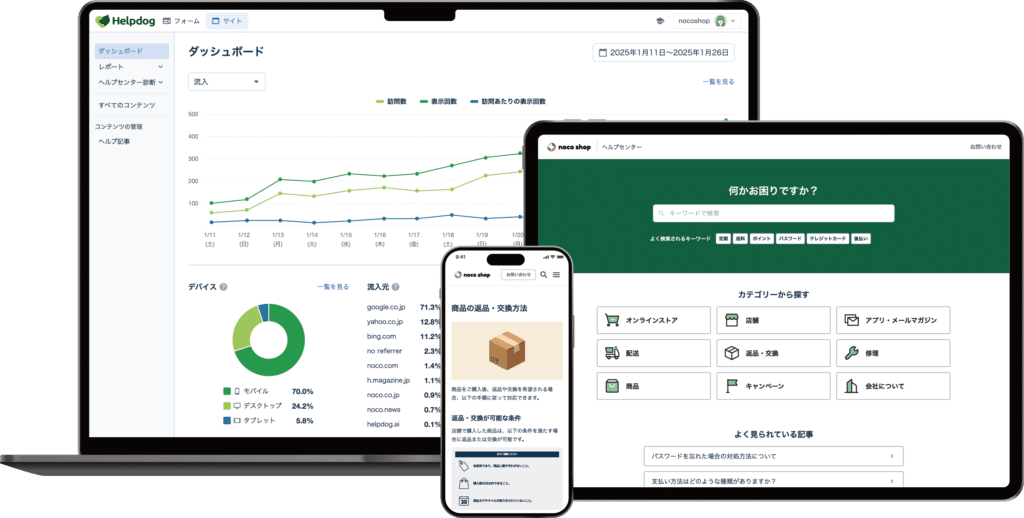

セルフサポートシステム

自己解決に特化した新しいタイプのシステムです。従来のFAQシステムの枠を超えて、顧客が自分で問題を解決できる環境を総合的に提供します。高精度な検索技術、問い合わせフォーム連携、AI技術を組み合わせて、自己解決率の最大化を目指します。代表的なシステムが「ヘルプドッグ」です。

主な特徴

- 先回りスマート検索による高精度な情報提示

- 問い合わせフォーム入力中のFAQ自動提示

- AI による自動診断・改善提案機能

- FAQ、フォーム、分析の統合プラットフォーム

- ノーコードでの簡単運用

適している企業

- 問い合わせ削減を本格的に実現したい企業

- 検索精度とユーザー体験を重視する企業

- 運用負荷を抑えながら効果的なFAQを構築したい企業

- コストパフォーマンスを重視する企業

統合型カスタマーサポートシステム

FAQ機能を含む包括的なサポートシステムです。問い合わせフォーム、チケット管理、レポート機能、時にはチャットボット機能まで統合されており、カスタマーサポート業務全体を一元管理できます。

主な特徴

- FAQ、フォーム、チケット管理の統合

- 詳細な分析・レポート機能

- 多チャネル対応(メール、電話、チャット)

- ワークフロー管理機能

適している企業

- サポート業務全体を効率化したい企業

- 複数のサポートチャネルを運用している企業

- 詳細な分析とレポーティングが必要な企業

FAQシステムタイプ別比較表

| 項目 | 検索型FAQ | チャットボット型 | セルフサポート | 統合型サポート |

|---|---|---|---|---|

| 導入コスト | 低 | 中 | 低〜中 | 高 |

| 運用難易度 | 低 | 中 | 低 | 中〜高 |

| 自己解決率 | 中 | 中〜高 | 高 | 中 |

| 適用規模 | 小〜中 | 小〜大 | 小〜大 | 中〜大 |

どのタイプを選ぶべき?判断のポイント

企業規模と予算から考えると、スタートアップ・小規模企業(月額5万円以下)なら検索型FAQシステムやセルフサポートシステム、中小企業(月額10〜20万円)なら統合型システムやセルフサポートシステム、大企業(月額30万円以上)なら統合型が適しています。

サポート業務の複雑さも重要な判断基準です。定型的な問い合わせが多い場合は検索型やセルフサポート型、複雑な案内が必要なら統合型やチャットボット型を検討しましょう。

運用体制についても考慮が必要です。専任者不在なら検索型やセルフサポート型、サポートチーム有りなら統合型が現実的です。

自己解決率向上の重要度も判断基準の一つです。本格的な問い合わせ削減を目指すならセルフサポートシステム、基本的な情報提供で十分なら検索型、サポート業務全体の効率化なら統合型が適しています。

私の経験では、多くの企業にとって最初の選択肢として最適なのは「ヘルプドッグ」に代表されるセルフサポートシステムです。従来の検索型FAQシステムよりも高い自己解決率を実現でき、統合型システムよりも導入・運用のハードルが低いため、FAQシステム導入で確実な成果を求める企業に適しています。基本的な情報提供だけで十分な場合は検索型から始めて、効果を確認してから必要に応じてより高機能なシステムへのステップアップを検討するのが現実的なアプローチと言えるでしょう。

FAQシステム選びでよくある失敗と乗り換えが多い理由

よくある3つの失敗パターン

高額な見積もりで予算オーバー

「FAQシステムは高いもの」という先入観で、最初から高額なシステムばかり検討してしまうケースが非常に多いんです。実際、一般的な検索型FAQシステムは月額15万円〜30万円が中心で、初期費用も50万円〜100万円かかることがあります。

でも、高額だから高機能、高機能だから成果が出る、というわけではありません。むしろ、機能が多すぎて現場が使いこなせず、結果的に形骸化してしまう企業も少なくないんです。私が支援した企業でも、「前のシステムは高機能すぎて誰も使わなくなった」という声をよく聞きます。

重要なのは、自社の課題と予算に見合った適切なシステムを選ぶことです。月額4万円程度でも、必要な機能がしっかり揃っていて、運用しやすいシステムなら十分に成果を出せます。

導入したのに問い合わせが減らない

これは本当によくある失敗で、約66%の問い合わせが既にFAQサイトに掲載されていた内容というデータもあります。つまり、情報はあるのに顧客が見つけられない状況が続いているんですね。

原因の多くは検索精度の低さです。従来型の検索は完全一致しか拾えないため、「ログインできない」と登録されているのに「サインインできない」で検索すると0件表示になってしまいます。また、誤字・全角半角の違い、類義語への対応も弱く、顧客は答えがあるのに見つけられずサポートに流れてしまうんです。

さらに、FAQサイトの情報設計も重要です。分類が多すぎて似通っていたり、メニュー名が専門的すぎたりすると、検索が苦手なユーザーは途中で諦めて問い合わせに直行してしまいます。

運用が複雑で現場が使いこなせない

高機能なシステムほど、運用が複雑になりがちです。「HTMLの知識が必要」「カテゴリ設定が複雑」「更新に時間がかかる」といった運用ハードルが高いと、最初は頑張って使っていても次第に更新が止まってしまいます。

専任担当者を置けない企業では、特にこの問題が深刻です。カスタマーサポート担当者が本業の合間にFAQを更新するとなると、簡単で直感的に使えるシステムでないと継続できません。

また、分析機能が不十分だと「どこを改善すればいいのか分からない」状況に陥ります。アクセス数は見られても、どの検索で失敗しているか、どの記事が役に立っていないかが分からなければ、効果的な改善はできませんよね。

なぜ多くの企業でFAQシステムの乗り換えが起こっているのか

最近、私のもとに「FAQシステムを乗り換えたい」というご相談が急増しています。詳しくお聞きすると、導入から1〜2年程度の比較的新しいシステムでの乗り換え検討が大半なんです。

導入実績重視の選定が生む「合わない」問題

最大の原因は、日本企業特有の「導入実績重視」の選定方法にあります。「大手企業○○社が導入」「業界シェアNo.1」といった実績や知名度を重視し、自社の実情や課題との適合性を十分に検討せずに決定してしまうケースが非常に多いんです。

私がこれまで多くの企業のFAQ導入をサポートしてきて感じるのは、「高額だから良い」「機能が多いから効果的」という思い込みが、かえって導入を失敗に導いてしまうケースが多いということです。特に日本の企業では「○○社導入実績」「大手企業採用」といった導入実績だけで判断し、自社の課題や予算に見合わない高機能システムを選んでしまう傾向があります。

その結果、身の丈に合わない複雑な運用が続かなかったり、自社の業務フローに合わずに形骸化したりして、わずか1〜2年で別システムへの乗り換えが発生する問題も頻繁に起きています。実際、私のところにも「前のシステムは高機能すぎて誰も使わなくなった」「導入実績を重視して選んだが、うちには合わなかった」というご相談が後を絶ちません。

身の丈に合わない高機能システムの罠

特に問題なのが、身の丈に合わない高機能システムを導入してしまうケースです。例えば、月間問い合わせが500件程度の企業が、月額30万円の大規模企業向けシステムを導入したとします。

確かに機能は豊富ですが、ワークフロー機能、多段階承認、高度なカスタマイズ機能など、実際には使わない機能がほとんどです。一方で、日常的に必要な「簡単にFAQを更新したい」「検索精度を上げたい」といった基本的なニーズが満たされず、現場の不満が蓄積していきます。

高機能であることが、かえって運用の負担を増やしてしまうんです。設定項目が多すぎて理解できない、更新に専門知識が必要、分析レポートが複雑すぎて活用できない——ところで問題が状況では、システムを導入したのに効果が実感できません。

成功する企業の選定アプローチ

一方で、FAQシステム導入に成功し、長期間にわたって効果を上げ続けている企業もあります。これらの企業に共通するのは、「自社の現状と将来」を起点とした選定アプローチです。

まず現在の問い合わせ状況を詳細に分析し、解決したい課題を明確化します。次に、社内の運用体制やスキルレベルを正直に評価し、現実的に継続できる運用方法を検討します。そして、3年後、5年後の事業計画も考慮した拡張性を確認します。

導入実績や知名度は参考程度に留め、自社の課題解決に必要な機能に絞って比較検討します。デモ環境では、実際の担当者が日常業務の中で使うシーンを想定したテストを行い、現場の「使いやすさ」を重視します。

重要なのは、自社の課題と予算に見合った、現場が使い続けられるシステムを選ぶことなんです。

FAQシステムはどんな企業で使われているの?

FAQシステムの導入を検討する際、「うちの会社でも本当に効果があるのかな?」と疑問に思われる方も多いでしょう。実際のところ、FAQシステムは企業規模や業種を問わず、幅広い企業で活用されています。どんな企業がどのような目的でFAQシステムを導入しているのか、具体的に見ていきましょう。

企業規模別の活用状況

スタートアップ・小規模企業(従業員数10〜50名)

限られた人員でカスタマーサポートを運営している企業では、FAQシステムは「生存戦略」と言っても過言ではありません。創業期のスタートアップでは、エンジニアやマーケティング担当者がサポート業務を兼任するケースが多く、問い合わせ対応に時間を取られて本業に集中できない問題が深刻です。

私がサポートしたあるSaaS企業では、月間200件程度の問い合わせに創業者自らが対応していましたが、FAQシステム導入により40%の削減を実現し、年間で約480時間(2ヶ月分の労働時間相当)を本業に振り向けることができました。

中小企業(従業員数50〜300名)

事業が軌道に乗り、顧客数が増加する段階の企業では、問い合わせ件数の急増に追い付かない課題が発生します。専任のサポート担当者を配置しても、定型的な質問への対応に時間を取られ、より複雑で価値の高い顧客対応に集中できません。

この規模の企業では、FAQシステムを「人材採用の代替手段」として活用するケースが多く見られます。サポート人員を増やす代わりにFAQで自己解決を促進し、既存スタッフはより戦略的なカスタマーサクセス業務に専念できるようになります。

大企業(従業員数300名以上)

大企業では、複数部署からの社内問い合わせ対応や、大規模な顧客ベースへの効率的な情報提供が主な導入目的となります。特に、全国展開している企業やグローバル企業では、24時間365日の自動対応というFAQシステムの特性が大きな価値を発揮します。

また、コールセンターやサポートセンターを運営している企業では、FAQシステムによる問い合わせ削減効果を人件費削減額として定量的に評価し、明確なROIを算出して投資判断を行うケースが一般的です。

業種別の活用パターン

▶ IT・SaaS業界

最もFAQシステム導入が進んでいる業界の一つです。操作方法、アカウント設定、API連携など、技術的な質問が定型化しやすく、FAQによる自己解決率が特に高くなる傾向があります。また、顧客側もITリテラシーが高いため、能動的にFAQを活用する文化があります。

▶ EC・小売業界

商品の詳細、配送状況、返品・交換手続きなど、商取引に関する質問が大部分を占めるため、FAQシステムとの親和性が非常に高い業界です。特に、ピーク時期(年末年始、セール期間)の問い合わせ急増に対する「瞬間的な対応力強化」として重要な役割を果たします。

▶ 金融・保険業界

規制が厳しく、正確な情報提供が求められる業界では、FAQ内容の品質管理と更新頻度が特に重要になります。法改正や商品改定時の情報更新を迅速に行えるFAQシステムが選ばれる傾向があります。

▶ 製造業

製品の使用方法、故障時の対処法、メンテナンス方法など、技術的な情報を体系的に整理できるFAQシステムが重宝されます。特に、海外展開している企業では多言語対応機能が重視されます。

▶ 教育・研修業界

入学手続き、履修方法、システムの使い方など、時期によって同じ質問が集中するため、FAQによる効率化効果が顕著に現れる業界です。

BtoC vs BtoB企業の違い

BtoC企業の場合

一般消費者を対象とするため、分かりやすさとアクセスのしやすさが最優先されます。専門用語を使わない平易な表現、直感的なカテゴリ分類、スマートフォンでの使いやすさなどが重要な要素となります。

問い合わせ内容は比較的シンプルですが、件数が膨大になりやすく、FAQシステムによる大量処理効果が期待できます。また、顧客の年齢層や ITリテラシーに幅があるため、検索機能だけでなく、カテゴリ分類やQ&A形式での情報提示も重要です。

BtoB企業の場合

企業顧客を対象とするため、より専門的で詳細な情報提供が求められます。技術仕様、導入手順、トラブルシューティングなど、複雑な内容を正確に伝える必要があります。

問い合わせ件数はBtoCほど多くありませんが、一件あたりの対応工数が大きいため、FAQ による工数削減効果が高くなります。また、顧客側も業務時間外での問い合わせニーズがあるため、24時間対応可能なFAQシステムの価値が認識されやすい環境です。

活用シーン別の導入パターン

▶ 問い合わせ急増への緊急対応

急激な事業成長や新サービス開始により問い合わせが急増し、サポート業務が追い付かない場合の緊急避難的な導入パターンです。人材採用に時間がかかる中で、FAQシステムによる即効性のある対応力強化を図ります。「今すぐ何とかしなければ」という切迫した状況での導入が多く、短期間での効果実感を重視します。

▶ コスト削減・効率化推進

事業の成熟期において、サポートコストの最適化を目的とした導入パターンです。既存のサポート品質を維持しながら、運営コストの削減を実現するための戦略的投資として位置づけられます。ROIを明確に算出し、中長期的な効果を期待した計画的な導入が特徴です。

▶ サポート品質の標準化

複数の担当者がサポート対応を行っている企業で、回答内容のばらつきや品質のムラを解消するための導入パターンです。FAQシステムにより正確で統一された情報提供を実現し、顧客満足度の向上と業務品質の安定化を図ります。

▶ 働き方改革・業務負荷軽減

サポート担当者の長時間労働や業務負荷が問題となっている企業での導入パターンです。定型的な問い合わせをFAQで自動化することで、担当者はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、働き方改革の一環として位置づけられます。

▶ 顧客体験向上の一環

顧客が「いつでも」「すぐに」情報を得られる環境を整備し、顧客満足度向上を目的とした導入パターンです。営業時間外でも自己解決できる仕組みを提供することで、顧客の利便性向上と企業イメージの向上を図ります。

▶ 24時間365日サポート体制の構築

有人サポートでは実現困難な24時間365日の継続的なサポート提供を目的とした導入パターンです。夜間、休日、祝日でも顧客が自己解決できる環境を整備し、グローバル企業や多拠点展開企業では時差を超えたサポート体制として重要な役割を果たします。人件費をかけずに常時対応可能な体制を構築できることが大きなメリットです。

これらの分析からも分かるように、FAQシステムは特定の業界や企業規模に限定されたツールではありません。顧客との接点がある企業であれば、業種や規模を問わず導入効果を期待できる汎用性の高いソリューションと言えるでしょう。重要なのは、自社の課題と目的を明確にした上で、適切なシステムタイプを選択することです。

成果を出すFAQシステムの3つの必須条件

自己解決を促す検索性能

検索で答えが見つからない瞬間、顧客はサポートへ直行します。検索0件ヒット時の離脱率は80%以上というデータもあり、検索精度はFAQシステムの生命線と言えるでしょう。

成果を出すシステムには、以下の検索機能が必要です。表記ゆれや言い換えに対応できる高精度な検索アルゴリズム、入力途中から関連FAQを提案する先回り検索機能、そして業界特有の専門用語にも対応できる辞書機能です。

例えば、ヘルプドッグでは290万語の語彙データと6万語の同意語データを搭載し、業界特化辞書やカスタム辞書にも対応しています。これにより、「パスワード」「暗証番号」「PIN」といった類義語でも確実に関連記事を表示できるんです。

検索速度も重要な要素です。ヘルプドッグの場合、検索速度0.02秒、表示速度0.1秒を実現しており、顧客を待たせることなく瞬時に回答を提示できます。

現場が続けられる運用性

どんなに高機能でも、現場が使い続けられなければ意味がありません。ノーコードで簡単に更新できること、専門知識がなくても直感的に操作できること、そして少人数体制でも運用できることが重要です。

理想的なシステムは、WordやPowerPointを使える人なら誰でもFAQを作成・更新できるレベルの操作性を備えています。また、FAQだけでなく問い合わせフォームも同じ管理画面で作成できると、運用がさらにスムーズになります。

複数サイト・ブランドへの対応も見落としがちなポイントです。将来的にサービスが増えたとき、別々のシステムを導入するのは非効率ですよね。最初から複数サイトに対応できるシステムを選んでおくと、長期的なコスト削減につながります。

改善を回す仕組み(分析・PDCA)

FAQは作って終わりではありません。どの検索で失敗しているか、どの記事が役に立っていないかを把握し、継続的に改善する仕組みが必要です。

優秀なシステムでは、検索ワード分析、再検索ワード分析、記事の評価、訪問者の行動分析など、改善に必要なデータを詳細に取得できます。さらに、AIが利用状況を自動分析し、改善点を具体的に提案してくれる機能があれば、専任者がいなくても効果的なPDCAを回せます。

データの可視化も重要です。グラフや表で分かりやすく表示され、経営層への報告資料としても活用できるレベルの分析機能があると、継続的な投資判断もしやすくなります。

機能・料金・運用性の具体的な比較ポイント

FAQシステムを選定する際に最も重要なのは、具体的な機能・料金・運用性を詳細に比較検討することです。カタログやパンフレットに書かれた「高機能」「使いやすい」といった抽象的な表現ではなく、実際の数値や具体的な機能内容で判断する必要があります。

ここでは、私が多くの企業の導入支援を通じて重要だと感じているポイントを、具体的な基準と共にご紹介します。実際の検証方法や確認すべき数値も含めて解説しますので、システム選定時の参考にしてください。

検索精度

検索精度はFAQシステムの心臓部です。従来型の検索では完全一致しか拾えないため、表記の違いや言い換えで検索に失敗してしまいます。現在主流の高精度検索では、以下の機能が標準的になっています。

まず、表記ゆれへの対応です。「ログイン」「ログオン」「サインイン」など、同じ意味でも様々な表現がある場合に、どの言葉で検索しても関連記事を表示できる機能です。次に、入力補完・先回り検索機能です。ユーザーが入力している途中から関連するFAQを提案し、「探す」よりも「見つかる」体験を提供します。

業界特化辞書も重要な要素です。金融なら「元本」「元金」、ITなら「アプリ」「アプリケーション」など、業界特有の専門用語にも対応できる辞書が搭載されているかチェックしましょう。

ヘルプドッグでは、290万語の語彙・6万語の同意語・業界特化辞書に加えて、カスタム辞書機能も提供しており、御社独自の製品名やサービス名にも柔軟に対応できます。特許出願の先回りスマート検索技術により、顧客の「知りたい」を先回りして最適な回答を提示します。

高速検索・表示性能

「待たせない」検索体験は、自己解決率に直結します。表示が遅いとユーザーは途中で離脱し、サポートに問い合わせしてしまうからです。

業界のベンチマークを見ると、検索速度は0.5秒以内、表示速度は1秒以内が理想とされていますが、実際には多くのFAQサイトがこの基準を満たしていません。

| FAQサイト | 表示速度 | パフォーマンス評価 |

|---|---|---|

| ヘルプドッグで公開したサイト | 0.1秒 | 良好 |

| 某製造メーカーのFAQサイト | 0.2秒 | 要改善 |

| 某小売・チェーン業のFAQサイト | 0.35秒 | 要改善 |

| 某IT・情報通信業のFAQサイト | 0.5秒 | 不良 |

| 某アパレル企業のFAQサイト | 0.6秒 | 不良 |

ヘルプドッグでは、独自のキーワード抽出&圧縮技術により、検索速度0.02秒、表示速度0.1秒を実現しています。Google推奨の表示性能基準「INP」でも優れたパフォーマンスを発揮し、ユーザーにストレスを与えない検索体験を提供します。

問い合わせフォーム連携

問い合わせフォーム入力中にFAQを自動提示する機能は、自己解決率向上の隠れた重要ポイントです。多くの顧客は、FAQを確認せずに直接問い合わせフォームに向かうため、フォーム内でFAQを提示できれば大幅な問い合わせ削減が期待できます。

一般的なFAQシステムでは、問い合わせフォームとの連携機能がないか、外部ツールとの複雑な連携が必要になります。ヘルプドッグなら、フォーム入力中に関連FAQを自動で提示し、問い合わせ前の自己解決を促進します。

ノーコード編集機能

HTMLやCSSの知識がなくても、直感的にFAQを作成・更新できる機能は必須です。特に、専任担当者を置けない企業では、ところで操作性が導入成功の鍵を握ります。

確認すべきポイントは以下の通りです。Word感覚でテキスト編集ができるか、画像や動画を簡単に挿入できるか、カテゴリ分けや記事の並び順を直感的に変更できるか、そして複数人での同時編集に対応しているかです。

ヘルプドッグでは、誰でも簡単にノーコードでFAQサイトを構築でき、専門知識がない方でも即日公開が可能です。また、ブランド別に複数のFAQサイトを作成することもできるため、サービスの拡大にも柔軟に対応できます。

分析・レポート機能

「どこを改善すればいいのか」が分かる分析機能がないと、効果的なPDCAを回すことができません。最低限必要な分析項目は以下の通りです。

検索ワード分析では、どんなキーワードで検索されているか、0件ヒットになった検索ワードは何かを確認できます。再検索ワード分析では、最初の検索で満足できず再検索したキーワードを把握し、検索精度の改善点を特定できます。記事評価分析では、各記事の「役に立った」「役に立たなかった」の評価を集計し、改善が必要な記事を特定します。

ヘルプドッグでは、これらすべての分析に加えて、AIが毎日利用状況を自動分析し、具体的な改善提案も行います。「この記事のタイトルを変更すると効果的」「今後キーワードでの検索精度を向上させましょう」など、actionable(実行可能)な提案を受けられるのも特徴です。

料金相場と隠れたコスト

FAQシステムの料金相場を正しく把握することが、適切な予算設定の第一歩です。市場の価格帯を整理すると、以下のような傾向があります。

エントリーレベル(月額5万円〜10万円)では、基本的なFAQ作成と検索機能のみで、カスタマイズや高度な分析機能は制限されます。スタンダードレベル(月額15万円〜30万円)は最も多い価格帯で、ある程度の分析機能とカスタマイズが可能ですが、運用支援は限定的です。エンタープライズレベル(月額50万円以上)では、フルカスタマイズと専任サポートが付きますが、中小企業には予算的に厳しい水準です。

なぜ高い?国産FAQシステムの価格構造

国産FAQシステムが高額になる理由を理解することで、コストパフォーマンスの良いシステムを見極められます。主な価格押し上げ要因は、大企業向け機能の標準搭載、カスタマイズ前提の開発体制、営業・サポート体制の人件費、そしてレガシーシステムとの互換性維持コストです。

さらに、展示会への大規模な出展や業界誌への継続的な広告投資など、高額なマーケティング費用も価格に反映されています。また、FAQシステムを提供する事業会社の数が限られていたため、長年にわたって少数の企業が市場を形成し、結果として高い料金体系が業界の標準として定着してきました。企業側にとって選択肢が少ない状況が続いていたことも、価格競争が起こりにくい要因の一つだったんです。

実際、海外のFAQサービスと比較すると、この価格差は顕著に現れています。海外の同等機能を持つFAQサービスは月額50〜100ドル程度が一般的で、日本円換算でも月額1〜2万円程度です。つまり、国産FAQシステムは海外製品の10〜15倍の価格設定になっているケースも珍しくありません。機能面で大きな差があるわけではないのに、これほどの価格差が生まれているのは、市場構造の違いが大きく影響していると考えられます。

一方、SaaS型のクラウドサービスでは、標準化された機能を多くの企業で共有することで大幅なコスト削減を実現しています。ヘルプドッグのように月額4万円程度で高機能なサービスを提供できるのは、このSaaS型のメリットを活かし、従来の高コスト構造から脱却しているからなんです。

また、見積もりに含まれていない隠れたコストが、後から大きな負担になることがあります。導入前に必ず確認すべき項目として、初期設定費用、運用時の追加費用、機能拡張費用があります。

特に注意が必要なのは、PV数やFAQサイト数、記事数などに上限設定がある従量課金型のシステムです。導入当初は少ない記事数やアクセス数でスタートしても、FAQが効果を発揮して利用者が増えると、従量課金によって月額費用が大幅に増加する可能性があります。稟議承認時の予算から数倍に膨らんでしまい、経営陣から「話が違う」と指摘されるケースも少なくありません。

例えば、「月額10万円」で導入したシステムが、PV数の増加により「月額30万円」「月額50万円」と段階的に値上がりしていく料金体系のツールでは、成功すればするほどコストが膨らむという矛盾が生じてしまいます。導入検討時には、将来的なアクセス数増加を見込んだ料金シミュレーションを必ず行いましょう。

「ヘルプドッグ」の場合、基本プランに含まれる機能が充実しているため、追加費用のリスクが少ないのが特徴です。

長期利用を見据えた柔軟性の評価

専任者不要で運用できるか、複数サイト・ブランド対応、データ移行とカスタマイズの可能性などが重要な評価ポイントです。

ヘルプドッグでは、PowerPointのような直感的な操作でFAQを作成・更新でき、AIによる自動診断機能により、「どの記事を改善すべきか」「どんなFAQを追加すべきか」の提案も自動で受けられるため、運用の負担を大幅に軽減できるんです。

導入前に確認すべき5つの質問

1. 現在の問い合わせ状況を整理する

FAQシステム導入の効果を最大化するためには、現状の正確な把握が欠かせません。まず、月間の問い合わせ件数を集計し、問い合わせ内容をカテゴリ別に分類してみましょう。

「よくある質問」として繰り返し受ける内容、時間がかかる複雑な問い合わせ、そして緊急度の高い問い合わせの割合を把握することで、FAQで解決できる問い合わせの範囲が見えてきます。

また、問い合わせが集中する時間帯や曜日、季節性のあるお問い合わせパターンも分析しておくと、FAQ構成の優先順位を決める際に役立ちます。私の経験では、約60%〜70%の問い合わせは定型的な内容で、FAQで自己解決可能なケースがほとんどです。

2. 社内リソースと運用体制を確認する

FAQシステムの運用を誰が担当するか、どの程度の時間を割けるかを明確にしておきましょう。専任担当者を置けない場合は、より操作性の高いシステムを選ぶ必要があります。

また、FAQ作成に必要な情報をどこから収集するか、承認フローはどうするか、更新頻度はどの程度を想定するかも事前に決めておくと、システム選定の基準が明確になります。

社内の技術レベルも重要な要素です。HTMLやCSSに詳しい人がいるか、Web制作の経験があるか、それとも完全にノーコードでの運用を前提とするかによって、選ぶべきシステムが変わってきます。

3. セキュリティ要件を明確にする

企業のFAQサイトには、顧客情報や機密情報が含まれる可能性があります。自社のセキュリティポリシーに照らして、必要な要件を整理しておきましょう。

通信の暗号化(SSL)は必須として、データの保管場所(国内・海外)、バックアップの仕組み、アクセス制御の方法、そして情報セキュリティの認証取得状況などを確認項目として挙げておきます。

金融機関や官公庁との取引がある企業では、より厳格なセキュリティ要件が求められる場合があるため、事前に必要な認証や対応レベルを確認しておくことが重要です。

4. 将来の拡張性を検討する

現在の要件だけでなく、3年後、5年後の事業展開を見据えてシステムを選ぶことが長期的なコスト削減につながります。新サービスの展開、海外展開、M&Aによる事業拡大など、様々なシナリオを想定しておきましょう。

多言語対応の必要性、複数ブランドでの運用、API連携による他システムとの統合、そして利用者数の増加に対するスケーラビリティも検討ポイントです。

また、将来的にAIチャットボットや音声案内などの新技術を導入する可能性があるなら、それらとの連携が可能なプラットフォームを選んでおくと、後から追加投資が必要になりません。

5. 導入後のサポート体制を確認する

FAQシステムは導入後の運用改善が成果を左右するため、サポート体制の確認は必須です。初期設定のサポート、FAQ作成のアドバイス、運用改善の提案、トラブル時の対応速度などを確認しておきましょう。

特に重要なのは、担当者が変更になった場合のサポートです。引き継ぎ資料の提供、再トレーニングの実施、操作方法の再説明など、人事異動に対応したサポートがあるかチェックしてください。

ヘルプドッグでは、専任コンサルタントが導入から運用改善まで一貫してサポートし、担当者変更時の引き継ぎも含めて継続的な成果創出を支援しています。

ヘルプドッグの導入成功事例と効果

実際の導入事例

IT・通信業(みなと相続コンシェル様)問い合わせ対応の「仕組み化」で業務効率を大幅改善

▶ 導入前の課題

みなと相続コンシェル様では、FAQサイトを用意しておらず、問い合わせが集中していました。よくある質問を体系的に整理・公開し、定型問い合わせを自己解決に誘導することで、サポート負荷を分散する仕組みが必要でした。

また、サポート専任者が不在で、対応が属人的になってしまうという課題もありました。問い合わせフォームとFAQを連携し、入力途中から解決へと誘導し、兼任担当者でも対応可能な体制が求められていたんです。

システム選定で重視したポイントとして、「誰でもFAQを簡単に作れるか?」「検索性が高く、自己解決を促せるか?」「法改正やサービス変更に迅速に追従できるか?」「『頻度の高い問い合わせ』に対する回答を的確に届けられるか?」を評価されました。

▶ 導入効果

専任担当者ゼロでも定型質問の自己解決を実現し、業務効率を大幅に改善できました。結果として、専任のサポート担当がいなくても回るような運用体制を築き、社内の負担も大きく減らすことができたそうです。

金融業(Coral Capital様)Notionから乗り換えて検索性と運用性を両立

▶ 導入前の課題

Coral Capital様では、NotionでFAQを整備していたものの、検索性が悪く使われていませんでした。自己解決につながっていなかったという課題がありました。

同じ質問が何度も寄せられ、都度スタッフが対応する必要があり、定型対応の工数がかさんでいました。問い合わせ対応の負荷がスタッフに集中し、非効率な運用になっていたんです。

システム選定で重視したポイントとして、「FAQ記事の検索性が高いか?」「簡単に自社で運用できるか?」「Notionにあるデータの移行が容易か?」「ブランド感を損なわずに導入できるか?」を確認されました。

▶ 導入効果

Notionからの脱却で検索と運用の仕組みを効率化し、入居者が自分で解決できる仕組みを築きました。結果的に運営側の負担もコストも大きく削減できたそうです。

費用対効果シミュレーション

具体的な削減効果を問い合わせ件数別にシミュレーションしてみましょう。

| 月間問い合わせ件数 | 削減件数(自己解決) | 削減工数(時間) | 削減人月 | 削減金額(アルバイト) | 削減金額(正社員) |

|---|---|---|---|---|---|

| 500件 | 200件 | 66.7時間 | 0.42人月 | 100,000円 | 145,833円 |

| 1,000件 | 400件 | 133.3時間 | 0.83人月 | 200,000円 | 291,667円 |

| 3,000件 | 1,200件 | 400.0時間 | 2.50人月 | 600,000円 | 875,000円 |

| 5,000件 | 2,000件 | 666.7時間 | 4.17人月 | 1,000,000円 | 1,458,333円 |

この表からも分かるように、月間1,000件の問い合わせがある企業なら、ヘルプドッグ導入により月約29万円の人件費削減効果が期待できます。ヘルプドッグの月額費用39,800円と比較すると、約7倍のリターンが得られる計算です。

※以下の前提条件で計算しています:40%の問い合わせが自己解決に置き換わる / 1件あたりの対応時間:20分(0.33時間)/ 1人月の労働時間:160時間 / アルバイト時給:1,500円、正社員時給:2,188円(月給35万円想定)

ヘルプドッグ導入企業の実際の成果

実際の導入成果事例では、より具体的で印象的な効果が確認されています。ある導入企業では、月間3,600件の問い合わせから1,440件まで60%削減を実現しました。これは2,160件の問い合わせ削減に相当し、1件あたり15分で計算すると月540時間(3.4人月)の業務削減効果となりました。

人員体制の変化も劇的で、導入前は約5.6人の対応必要人員が必要でしたが、導入後は約2.25人で同等のサポート品質を維持できるようになりました。つまり、3人分以上の業務を解消し、その分のリソースをより付加価値の高い業務に振り向けることができたんです。

顧客体験の向上も見逃せません。顧客が「探しやすい」と感じる瞬間から問い合わせ件数の変化が始まり、多くの現場で導入後すぐに40〜60%以上の削減効果が確認されています。これは単なる問い合わせ削減ではなく、顧客が自分で解決できる満足感を提供できている証拠でもあります。

継続的な改善効果として、ヘルプドッグのAI診断機能により、導入後も継続的にFAQの精度向上と自己解決率の改善が期待できます。一度導入すれば終わりではなく、時間の経過とともにさらに効果が向上していく仕組みが整っているのが特徴です。

1時間あたり55円の圧倒的コストパフォーマンス

24時間365日、顧客の自己解決をサポート—これがヘルプドッグの真の価値です。365日×24時間稼働を前提とした場合、1時間あたり約55円という低コストで、顧客の問い合わせ対応を自動化できます。

人件費との比較は以下の通りです。

| 項目 | 1時間あたりのコスト | 月額換算(160時間) | 24時間365日対応 |

|---|---|---|---|

| 正社員(月給35万円) | 約2,188円 | 350,000円 | 不可能(労働法の制約) |

| アルバイト(時給1,500円) | 1,500円 | 240,000円 | 困難(深夜・休日手当) |

| ヘルプドッグ | 約55円 | 39,800円 | 可能(自動対応) |

これは、正社員やアルバイトの人件費と比較しても圧倒的な低コストを実現していることが分かります。特に、夜間や休日も稼働し続けるため、人手を増やさずとも、サポート体制を強化したい企業にとって最適な選択肢と言えるでしょう。

よくあるご質問

FAQシステムの導入・選定について、よくいただくご質問をまとめました。これらの疑問を解消することで、より確実な導入判断ができるようになります。

Q. FAQシステムの導入効果は本当に期待できるのでしょうか?

A. 多くの企業で問い合わせ削減30%〜50%の効果を実感されています。ただし、検索精度の低いシステムや運用が止まってしまった場合は効果が限定的になります。重要なのは、表記ゆれに対応できる高精度な検索機能と、継続的な運用ができるシステムを選ぶことです。導入後3ヶ月程度で本格的な効果を実感できるケースが一般的です。

Q. 月額数十万円のシステムと安価なシステムの違いは何ですか?

A. 日本のFAQシステムは確かに高額なものが多く、これは業界全体で周知の事実と言えるでしょう。勤怠管理や経費精算システムと比べても、FAQシステムの料金設定は異常に高いのが現状です。しかし、高額だからといって万能でもなく、必ずしも優れているというわけでもありません。

高額なシステムは多機能である一方で、実際の企業運営では使わない機能も多数含まれており、機能の豊富さが必ずしも自社の課題解決に直結するとは限りません。重要なのは高額なツール=高機能と捉えず、適正な料金のシステムをしっかりと見定めることです。検索精度、運用のしやすさ、分析機能がしっかりしていれば、適正価格のシステムで十分な効果を得られます。

Q. FAQシステムの運用が続かない原因は何ですか?

A. 最も多い原因は操作の複雑さです。HTML知識が必要だったり、更新に時間がかかったりすると、現場の負担が大きくなり更新が止まってしまいます。また、効果が見えないことも運用停止の原因になります。分析機能が充実していて、どの記事が役立っているかが分かるシステムを選ぶことが重要です。

Q. 既存のFAQがあまり活用されていないのですが、システムを変えれば改善されますか?

A. FAQが使われない主な原因は「見つからない」「分かりにくい」「情報が古い」の3つです。高精度な検索機能があり、分析データで改善点が把握できるシステムなら、大幅な改善が期待できます。ただし、FAQ の内容自体も見直しが必要な場合があるため、導入時に構成から見直すことをお勧めします。

Q. セキュリティ面で心配ですが、クラウド型FAQシステムは安全ですか?

A. 信頼できる事業者が提供するクラウド型FAQシステムは、オンプレミスよりも高いセキュリティレベルを維持している場合が多いです。SSL暗号化、データの国内保管、ISO27001などの認証取得状況を確認しましょう。また、定期的なセキュリティ監査を実施している事業者を選ぶことが重要です。

これらの疑問を解消することで、自社に適したFAQシステムを選択し、導入後の成功確率を高めることができるでしょう。

ヘルプドッグの紹介

ここまでFAQシステムの選び方について詳しく解説してきましたが、「本当に使えるFAQシステム」の条件を満たしているのがヘルプドッグです。

国内のFAQシステムは月額15万円〜30万円、中には50万円を超える高額なシステムも少なくありません。私たちは、ところで異様に高い料金体系に楔を打ち、自己解決型のサポートを誰でも使えるインフラとしてご提供したいという思いで開発を進めています。

ヘルプドッグは、自己解決の実現に必要なすべてを備えたセルフサポートシステムです。高精度な検索体験、誰でも使えるノーコード編集、AIによる運用支援、そしてSaaSならではの継続的な進化—これらすべてを月額39,800円から提供しています。

一般的なシステムの1/4〜1/8の価格でありながら、より高機能なサービスを実現できるのは、低料金の選択肢を保ちながらお客様の成果を支える機能開発に注力しているからです。1時間あたりわずか55円で24時間365日の自動サポートを提供し、人件費と比較して驚異的な効率化を実現できるんです。

導入から運用改善まで、専任コンサルタントが一貫してサポートし、継続的な成果創出を支援します。ただシステムを提供するだけでなく、お客様の成功を第一に考えたパートナーとして、共に問い合わせ削減を実現していきます。

まとめ:FAQシステム選びを成功させるために

いかがでしたでしょうか?FAQシステム選びの全体像が見えてきたのではないでしょうか。

私がこれまで多くの企業のFAQ導入をサポートしてきて感じるのは、「高額だから良い」「機能が多いから効果的」という思い込みが、かえって導入を失敗に導いてしまうケースが多いということです。特に日本の企業では「○○社導入実績」「大手企業採用」といった導入実績だけで判断し、自社の課題や予算に見合わない高機能システムを選んでしまう傾向があります。

その結果、身の丈に合わない複雑な運用が続かなかったり、自社の業務フローに合わずに形骸化したりして、わずか1〜2年で別システムへの乗り換えが発生する問題も頻繁に起きています。実際、私のところにも「前のシステムは高機能すぎて誰も使わなくなった」「導入実績を重視して選んだが、うちには合わなかった」というご相談が後を絶ちません。

重要なのは、自社の課題と予算に見合った、現場が使い続けられるシステムを選ぶことなんです。

この記事でお伝えした3つの必須条件—自己解決を促す検索性能、現場が続けられる運用性、改善を回す仕組み—これらを満たすシステムなら、月額4万円程度でも十分に成果を出せます。実際、私がサポートした企業の多くで、問い合わせ削減40%以上を達成しています。

FAQシステムは導入がゴールではなく、スタートです。継続的な改善によって、より大きな効果を生み出すことができる投資だと考えています。皆さんの企業でも、適切なシステム選択と運用によって、顧客満足度の向上とサポート業務の効率化を両立していただければと思います。

何かご不明な点やご相談があれば、いつでもお気軽にお声かけください。一緒に最適なFAQ環境を構築していきましょう!

FAQシステム導入のためのチェックリスト

FAQシステムの導入を成功させるために、段階的なチェックリストを用意しました。これらの項目を確認しながら進めることで、導入リスクを最小化し、確実な成果につなげることができます。

導入前の準備チェック

- [ ] 現在の問い合わせ分析は完了しているか

月間問い合わせ件数、カテゴリ別分類、定型的な質問の特定ができているかを確認します。分析結果は、FAQ構成の設計に直接活用できます。 - [ ] FAQ作成に必要な情報は整理されているか

既存のマニュアル、よくある質問への回答例、商品・サービスの説明資料などが揃っているかチェックします。散在している情報を一箇所に集約しておくと、FAQ作成がスムーズに進みます。 - [ ] 運用担当者は決まっているか

誰がFAQの作成・更新を担当するか、承認者は誰か、緊急時の対応者は誰かを明確にしておきます。役割分担が曖昧だと、運用開始後に更新が止まってしまう原因になります。 - [ ] 予算と導入スケジュールは確定しているか

初期費用、月額費用、隠れたコストを含めた総予算と、導入から運用開始までのスケジュールを確定させます。関係者の合意を得ておくことで、スムーズな意思決定が可能になります。

システム選定のチェックポイント

- [ ] 検索精度は要件を満たしているか

表記ゆれや類義語への対応、先回り検索機能、業界特化辞書の有無を確認します。デモ環境で実際に検索テストを行い、自社の業界特有の用語で適切に検索できるかチェックしましょう。 - [ ] 予算内で必要機能が揃っているか

基本機能、分析機能、サポート体制が月額費用内に含まれているか、追加費用が発生する機能はないかを詳細に確認します。見積書の内訳を精査し、隠れたコストがないかもチェックが必要です。 - [ ] 操作性は現場で使いこなせるレベルか

実際にFAQを作成・更新する担当者にデモを見てもらい、直感的に操作できるかを確認します。研修なしでも使えるレベルの操作性があるかが重要なポイントです。 - [ ] セキュリティ要件はクリアしているか

自社のセキュリティポリシーに照らして、必要な認証や対応レベルを満たしているかを確認します。特に、金融機関や官公庁との取引がある企業では、厳格なチェックが必要です。

導入後のサポート・運用体制チェック

- [ ] 導入後のサポート体制は充実しているか

システム障害時の対応、操作方法の質問、機能追加要望への対応など、導入後のサポート体制が整っているかを確認します。24時間365日対応や、専任担当者制などのサポートレベルも重要です。 - [ ] 担当者変更時の引き継ぎサポートはあるか

人事異動や退職により担当者が変更になった場合の引き継ぎサポート、再トレーニング、操作マニュアルの提供などが受けられるかを確認します。 - [ ] 継続的な運用改善支援は受けられるか

FAQ構成の見直し、検索精度の向上、新機能の活用方法など、継続的な運用改善に関するコンサルティングやアドバイスが受けられるかをチェックします。 - [ ] 運用負荷は現実的なレベルか

日常的なFAQ更新、新規作成、分析レポートの確認などにかかる時間が、現場の負担にならないレベルかを確認します。専任者不要で運用できるシステムかも重要なポイントです。 - [ ] 将来の拡張に対応できるか

事業拡大、新サービス追加、複数ブランド展開などの将来計画に対して、システムが柔軟に対応できるかを確認します。追加コストや移行の必要性についても事前に把握しておきましょう。

著者プロフィール

広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。カスタマーサポート領域における実務経験を持ち、FAQサイトの構築支援からナレッジマネジメント、業務フロー改善、AIを活用した業務効率化まで幅広い領域を支援。支援業界は大手ECサイト、通信事業者、金融機関、教育サービス、製造業、小売チェーン、官公庁など多岐にわたる。現場の課題を丁寧に汲み取りながら、「FAQが使われない」「検索されない」問題に対して具体的な解決策を提示することを得意とし、企業の「サポート戦略の最適化パートナー」として伴走している。最近は週末のカフェ巡りにハマっており、新しいコーヒーの味を発見する楽しさと、落ち着いた空間で仕事のアイデアを練る時間を大切にしている。