こんにちは!ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコです。

「FAQサイトを作ったのに全然使われない…」「チャットボットを導入したけど、お客さまから『欲しい答えが見つからない』って言われる…」

カスタマーサポートの改善を検討中の企業さまから、こんなお悩みをよく聞きます。実際、どちらか一つを導入しても思ったような効果が出ず、結局は電話やメールでの問い合わせが減らないケースが非常に多いんです。

でも、安心してください!実は多くの企業が抱えているこの問題には、明確な解決策があります。それはFAQとチャットボットの特性を理解し、適切に使い分けることなんです。

私がこれまで様々な業界の企業さまをサポートしてきた経験から分かったのは、「どちらか一つ」ではなく、お客さまの状況に応じて最適なツールを提供する統合アプローチが最も効果的だということです。

この記事では、FAQサイトとチャットボットそれぞれの本当の強みと課題を整理し、どう組み合わせれば顧客満足度と業務効率の両方を実現できるのかを具体的にお伝えします。読み終わる頃には、「なるほど、だからうちのFAQは使われなかったのか!」「チャットボットだけじゃダメだった理由が分かった!」と、次に取るべきアクションが明確になっているはずです。

この記事でわかること

- FAQサイトとチャットボットを統合すべき理由

- それぞれの削減効果と相乗効果の実データ

- 統合型システムが解決する運用課題

- ヘルプドッグのような統合ツールの具体的メリット

- ハイブリッド運用を成功させる実践的なポイント

FAQサイトとチャットボットの違いとは?

導入を検討する前に、まずはそれぞれの本質を正しく理解することが大切です。現場でよく感じるのは、言葉は知っているけれど、それぞれの本来の役割や適用場面を混同している企業が意外に多いということです。

FAQサイト(よくある質問サイト)の本質

FAQサイトは「Frequently Asked Questions」の略で、顧客から寄せられる質問とその回答を体系的に整理したWebサイトです。単なる質問集ではなく、お客さまの疑問を先回りして解決する「セルフサービス型の情報提供基盤」と考えていただくとよいでしょう。

FAQサイトの核となる機能

- 検索機能による情報の素早い発見

- カテゴリ分類による体系的な情報整理

- 関連記事リンクによる包括的な理解促進

- 評価機能による継続的な品質改善

チャットボットと有人チャットとの違い

一方、チャットボットは「Chat(チャット)」と「Bot(ロボット)」を組み合わせた造語で、テキストや音声を通じて自動で会話を行うプログラムです。ここで重要なのが、よく混同される「有人チャット」との違いです。

| 項目 | チャットボット | 有人チャット |

|---|---|---|

| 対応者 | AI・プログラム | 人間のオペレーター |

| 対応時間 | 24時間365日 | 営業時間内(または限定時間) |

| 対応可能数 | 無制限同時対応 | オペレーター数に依存 |

| 回答の一貫性 | 常に同じ品質 | オペレーターのスキルに依存 |

| 対応可能範囲 | 定型・予測可能な質問 | 複雑・感情的な問題も対応 |

| コスト | 導入後は固定費のみ | 人件費が継続的に発生 |

支援した保険会社では、お客さまが「チャットサポート」と表現していたものが実は有人チャットで、「なぜ24時間対応できないのか」という誤解が生じていました。チャットボットなら24時間対応可能ですが、有人チャットでは人員確保の関係で24時間体制は難しいのが実情です。

チャットボットの3つのタイプと特徴

実は、チャットボットには大きく分けて3つのタイプがあります。それぞれ特徴や得意分野が異なるため、導入を検討される際はこの違いを理解しておくことが重要です。

特に近年注目されているのが、RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を搭載した生成AI型チャットボットです。従来の生成AI型が抱えていた「誤った情報を自信を持って答えてしまう」という課題を、企業の正確なFAQデータと連携することで解決し、より実用的なレベルでの導入が可能になってきています。

| タイプ | 特徴 | 適用場面 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| シナリオ型 | あらかじめ設定されたシナリオに沿って応答 決められた質問に対して正確な回答が可能 | よくある質問への定型回答 簡単な案内や誘導 | 想定外の質問への対応力が低い シナリオ作成と更新に労力が必要 |

| AI型 | 大量のデータから関連情報を検索して回答 シナリオ型より幅広い質問に対応可能 | 複雑な商品説明 多様な表現での質問対応 | 検索精度に依存するため不正確な回答のリスク 曖昧な質問への対応が困難 |

| 生成AI型 | 大規模言語モデルを活用した自然な対話 幅広いトピックに柔軟な応答が可能 | 創造的な提案や相談 複雑な状況説明への対応 | 誤った情報を生成するリスク 企業固有情報への対応に制限 |

導入成功のカギは「コンテキストの理解力」と「回答の正確性」のバランス

どのタイプを選んでも、適切な解決策を提示するには、お客さまの状況を正しく理解し、かつ正確な情報を提供する必要があります。これは実は電話対応と同じで、相手の状況をしっかりと把握して、間違いのない案内をすることが求められます。

支援してきた企業の経験から言うと、チャットボット導入で最も課題となるのは、この「状況理解の精度」です。特に生成AI型では、一見自然な会話ができる分、間違った情報を自信を持って答えてしまうリスクもあります。

だからこそ、まずはFAQサイトで情報を整理し、その上でチャットボットを検討するアプローチが重要になります。

なぜ効果に差が生まれるのか – 情報アクセス方式の違い

FAQサイトとチャットボットの効果の差は、ユーザーが情報を取得する際の根本的なアプローチの違いから生まれます。FAQサイトは「探索型」のアクセス方式を採用しており、ユーザーが自分のペースで情報を検索し、関連する複数の回答を比較検討できます。これに対してチャットボットは「対話型」のアクセス方式で、一問一答の流れに沿って段階的に情報を提供する仕組みです。

この違いが特に顕著に現れるのが、複雑な問い合わせや条件が複数絡む質問への対応です。FAQサイトでは複数の関連情報を同時に参照できるため、ユーザー自身が状況に応じて最適な組み合わせを見つけられます。一方、チャットボットでは会話の流れが一方向的になりがちで、途中で「求めている情報と違う」と感じたユーザーが離脱しやすい構造になっています。

FAQサイトの強み

- 一覧性:関連する複数の情報を同時に確認可能

- 比較検討:似た質問を見比べて最適な答えを選択

- 検索の柔軟性:キーワードでピンポイントに情報にアクセス

- 継続利用:一度見つけた情報に再度アクセスしやすい

チャットボットの課題

- 会話形式の制約:情報を俯瞰しにくい

- 複雑な質問への対応限界:結果的に有人対応に転送される

- 学習期間の必要性:精度向上まで時間がかかる

検索ストレスが削減効果を左右する重要要因

特に重要なのは検索ストレスの違いです。一般的に、検索で期待した結果が得られない場合、多くのユーザーが離脱する傾向があります。「2回検索して答えが見つからなければ、ユーザーは問い合わせに直行」してしまうケースが多いのが実情です。

FAQサイトでは検索精度を高めることで離脱を防げますが、チャットボットの場合は会話の途中で「思っていた答えと違う」と感じたユーザーが、結局問い合わせに流れてしまうケースが多いのが現実です。

FAQサイトのメリット・デメリット

FAQサイトの特徴を詳しく見ていきましょう。これまで多くの企業の導入支援をしてきた経験から、実際の現場で感じるメリットとデメリットを整理してみました。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 情報アクセス | 一覧性が高く、関連情報を同時に確認可能 複数の解決策を比較検討できる | 適切なキーワードで検索できないユーザーには不向き 検索スキルが必要 |

| 運用面 | 一度作成したコンテンツの継続活用が可能 更新・修正が比較的容易 検索ワード分析でPDCAを回しやすい | 初期構築に体系的な準備が必要 カテゴリ分けや導線設計に時間がかかる |

| コスト | 中長期的な運用コストが安定 SEO効果による集客も期待 | 初期構築費用と時間が必要 |

| 技術面 | 複雑な情報も詳細に掲載可能 画像や動画を活用した分かりやすい説明 | 検索機能の精度に依存 モバイル対応が重要 |

特に注目していただきたいのは、情報の一覧性です。お客さまが「似たような質問がいくつかあるけれど、どれが自分の状況に一番近いかな?」と比較検討できるのは、FAQサイトならではの大きな強みです。

また、運用の継続性も見逃せません。一度しっかりと構築したFAQは、数年間にわたって効果を発揮し続けます。支援した企業でも、3年前に作ったFAQが今でも多くのお客さまに活用されているケースがたくさんあります。

チャットボットのメリット・デメリット

続いて、チャットボットの特徴を見てみましょう。最近導入企業が増えているチャットボットですが、やはり一長一短があるのが現実です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 対応時間 | 24時間365日の自動対応が可能 営業時間外でも即座に回答 | 複雑な問い合わせは結局有人対応に転送 夜間の複雑な質問は翌営業日回答となる場合も |

| ユーザー体験 | 会話形式で親しみやすい 心理的ハードルが低い | 情報の一覧性が低い 過去の会話を振り返りにくい |

| 導入面 | 既存サイトに比較的簡単に組み込み可能 短期間での運用開始が可能 | 初期のシナリオ設計に専門性が必要 効果的な会話フローの構築が困難 |

| 運用・学習 | AI学習により回答精度の向上が期待 対話データの蓄積が可能 | 継続的な学習データ追加と調整が必要 運用・メンテナンス工数が継続的に発生 |

| コスト | 初期導入費用が比較的安価 (月額1〜10万円から開始可能) | 高機能版は月額10〜50万円と高額 成果に見合わない場合のコストリスク |

チャットボットの24時間対応は確かに魅力的ですが、実際には「夜中にチャットボットに質問したけれど、結局『営業時間内にお電話ください』と言われた」という経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

特に気になるのは、継続的な運用負荷です。「AIが学習するから手間いらず」と思われがちですが、実際には精度向上のために定期的なメンテナンスが必要で、想像以上に工数がかかるケースが多いです。導入後に「思ったより大変だった」というお声をよく耳にします。

どちらのツールも一長一短がありますが、自社の課題と運用体制に合わせた選択が成功の鍵になります。

だからこそ、統合型システムによるハイブリッド運用アプローチが、これらの課題を解決する有効な手段として注目されています。

両者の本質的な役割の違い – 「図書館と案内係の違い」

多くの企業が見落としているのが、FAQサイトとチャットボットの本質的な役割の違いです。よく「図書館と案内係の違い」で説明しています。

FAQサイトの真の強み – 「図書館」的な情報アクセス

FAQサイトは、お客さまが自分で情報を探し、納得しながら理解を深めていく場です。特に以下の場面で力を発揮します。

- 複雑な設定手順を順番に確認したい

- 料金体系やプラン内容を比較検討したい

- 過去のトラブル解決方法を参考にしたい

- 関連する情報も含めて包括的に理解したい

実際に支援した通信事業者では、料金プランの詳細説明をFAQで整備したところ、電話での料金問い合わせが60%減少しました。お客さまが自分のペースで比較検討できる環境を整えることで、より納得度の高いサービス利用につながりました。

チャットボットの強み – 「案内係」的なサポート

一方、チャットボットはimmediate(即座)な回答と誘導に特化しています。

- 「今すぐ知りたい」シンプルな疑問への即答

- 適切なサポート窓口や手続きページへの誘導

- 営業時間外での基本的な質問対応

- ストレスフリーな問題解決への第一歩

金融機関での導入事例では、「口座振込の手数料は?」「ATMの場所は?」といった定型質問をチャットボットが処理することで、有人対応が必要な複雑な相談により多くの時間を割けるようになりました。

しかし、現実はどうでしょうか?多くの企業が「どちらか一つ」を選択し、期待した効果を得られずにいるのが実情です。

「どちらか一択」が生み出す3つの根本的課題

私がコンサルティングを通じて見てきた現場では、FAQサイトかチャットボットかの二択アプローチが深刻な問題を生んでいます。

課題1 機能の偏りによる顧客体験の悪化

FAQサイトのみの場合

- 検索スキルがないお客さまは情報にたどり着けない

- 営業時間外のちょっとした質問でも自己解決できない

- 「答えはあるのに見つからない」というフラストレーション

ある製造業の企業さまでは、技術仕様を詳しく説明したFAQサイトを作ったものの、初心者のお客さまから「どこを見ればいいかわからない」という問い合わせが逆に増加してしまいました。

チャットボットのみの場合

- 複雑な質問には対応できず、結局有人サポートへ回される

- 一問一答形式のため、関連情報を包括的に把握できない

- 会話ログに情報が埋もれ、後から参照しにくい

SaaS企業では、チャットボット導入後も**「詳しい設定方法を知りたい」「全体的な使い方を理解したい」という要望が減らず、サポート負荷の根本解決に至らなかった**ケースを目の当たりにしました。

課題2 導入・運用コストの二重負担

それぞれ別々のシステムを導入することで発生する見えないコストが膨らんでいます。

| コスト項目 | FAQシステム単独 | チャットボット単独 | 個別導入の合計 |

|---|---|---|---|

| 初期導入費 | 50~200万円 | 80~300万円 | 130~500万円 |

| 月額利用料 | 15~30万円 | 20~50万円 | 35~80万円 |

| 運用担当者 | 0.5~1人分 | 0.5~1人分 | 1~2人分 |

| 研修・教育費 | システムごとに発生 | システムごとに発生 | 両方で必要 |

私が関わった中規模EC事業者では、FAQシステムとチャットボットを別々に導入した結果、年間のシステム関連費用が800万円を超え、さらに両方を使いこなせる担当者の確保に苦労していました。

課題3 データ分散による改善機会の損失

最も深刻なのは、顧客の行動データが分散し、真の課題が見えなくなることです。

- FAQでの検索キーワードとチャットボットでの質問内容が別々に管理される

- どちらのツールで解決できなかった問い合わせかが判別できない

- 統合的な顧客体験の設計ができない

ある教育サービス企業では、FAQとチャットボットのデータを手動で突き合わせる作業に毎月20時間以上かけていましたが、それでも**「お客さまが本当に困っているポイント」を特定するのに数ヶ月を要していました**。

FAQとチャットボット機能を統合したハイブリッド運用

こうした課題を根本から解決するのが、FAQとチャットボット機能を統合したハイブリッドシステムです。

ハイブリッド運用とは、複数の異なる手法やシステムを組み合わせ、それぞれの長所を活かしながら相互に補完し合う運用方式のことです。カスタマーサポートにおけるハイブリッド運用では、FAQサイトとチャットボットを単独で使うのではなく、両者を連携させることで、お客さまのあらゆるニーズに対応できる環境を作り上げます。

例えば、お客さまが「急いで知りたい」場合はチャットボットで即答し、「詳しく理解したい」場合は関連するFAQ記事を案内するといった具合に、状況に応じて最適な解決手段を提供するのがハイブリッド運用の本質です。

私が推奨するアプローチは、お客さまの状況や好みに応じて最適な解決手段を提供する「マルチチャネル自己解決環境」の構築です。

シームレスな顧客体験の実現

統合型システムでは、お客さまがどの入口から入っても同じ高品質な情報にアクセスできます。

実際の利用シーン例

- 急いでいるお客さま: チャットボットで「配送状況を知りたい」→即座に追跡ページへ誘導

- 詳しく知りたいお客さま: FAQ検索で「配送について」→配送オプション、日数、料金を包括的に案内

- 迷っているお客さま: チャットボットで質問→関連するFAQ記事を自動提示→より深い理解へ

私が支援したアパレルECサイトでは、同じ商品について「サイズ感が知りたい」という質問に対し、チャットボットで即答した後、詳細なサイズガイドのFAQ記事も自動で案内することで、返品率を30%削減できました。

運用負荷の劇的な軽減

統合型システムの最大のメリットは、一つのプラットフォームですべてを管理できることです。

| 運用項目 | 個別システム | 統合型システム |

|---|---|---|

| コンテンツ更新 | 2システムで別々 | 1回で両方に反映 |

| 効果測定 | 別々のレポート | 統一ダッシュボード |

| 担当者研修 | 2種類必要 | 1つのシステムのみ |

| 改善施策 | 個別に計画・実行 | 連携した施策展開 |

実際に統合型システムを導入した不動産会社では、従来2名体制だったFAQ・チャットボット運用を1名でカバーできるようになり、空いた人員をより戦略的な顧客対応に回せるようになりました。

データ統合による継続的改善

統合環境では、すべての顧客行動データが一元管理され、真の課題発見と改善が可能になります。

- どのキーワードでFAQを検索した後にチャットボットを使用したか

- チャットボットで解決できなかった質問のうち、どれがFAQで補完可能か

- 顧客の自己解決パターンの可視化と最適化

通信サービス会社の事例では、統合データの分析により「料金に関する質問の70%は設定画面の場所がわからない」ことが判明し、UIガイドを充実させることで問い合わせを半減させることができました。

コストを抑えて両方の機能を実現する具体的手法

統合型システムの導入というと高額なイメージがあるかもしれませんが、実はコストパフォーマンスの面でも大きなメリットがあります。

初期導入コストの比較

| 構成 | システム費用 | 導入サポート | 合計 |

|---|---|---|---|

| FAQ + チャットボット個別導入 | 130~500万円 | 50~100万円 | 180~600万円 |

| 統合型システム | 50~200万円 | 30~50万円 | 80~250万円 |

| コスト削減効果 | 最大300万円削減 | 最大50万円削減 | 最大350万円削減 |

月額運用コストの最適化

統合型システムでは、従来の個別導入と比較して50~70%のコスト削減が可能です。

私が関わったIT企業では、月額35万円かかっていたFAQ+チャットボットの運用費用を、統合型システム導入により月額15万円まで圧縮しながら、機能性は格段に向上させることができました。

ROI(投資対効果)の向上

コスト削減だけでなく、効果面でも大幅な改善が期待できます。

効果測定指標の改善例

- 自己解決率: 35% → 65%(30ポイント向上)

- 初回解決率: 60% → 85%(25ポイント向上)

- 顧客満足度: 3.2 → 4.1(5点満点での0.9ポイント向上)

- サポート工数: 100時間/月 → 40時間/月(60%削減)

製造業の企業では、統合型システム導入により年間1,200時間の工数削減を実現し、削減された人件費だけでシステム導入費用を回収できました。

実際の導入事例に学ぶ成功パターン

私が支援してきた企業の中から、特に成果の大きかった3つの事例をご紹介します。

事例1: ECサイト運営企業(従業員数150名)

導入前の課題

- FAQサイトの検索がヒットしない(検索成功率30%)

- チャットボットの回答精度が低い(満足度2.1/5点)

- 月間3,000件の問い合わせのうち80%が定型質問

統合型システム導入後の成果

- 検索成功率が85%に向上

- チャットボット満足度が4.2/5点に改善

- 問い合わせ件数が1,200件まで減少(60%削減)

- カスタマーサポート担当者を3名から1名に削減可能

特に効果的だったのは、商品に関する質問をチャットボットで受けた際に、詳細な商品FAQページも同時に案内する仕組みでした。お客さまは即座に基本情報を得られ、さらに詳しく知りたい場合はFAQで深掘りできるという流れが定着したんです。

事例2: SaaS企業(従業員数80名)

導入前の課題

- 機能説明が複雑で、FAQだけでは初心者に伝わらない

- チャットボットでは技術的な質問に対応できない

- 解決できない問い合わせの有人エスカレーション率が70%

統合型システム導入後の成果

- 初心者向けの誘導機能により自己解決率が40%向上

- 技術的な質問も段階的なFAQ案内で85%が自己解決

- エスカレーション率が25%まで低下

- 顧客のプロダクト理解度向上により解約率も15%改善

成功のポイントは、チャットボットでユーザーのスキルレベルを判定し、初心者には基本的なFAQ、上級者には技術詳細FAQを案内する仕組みを構築したことでした。

事例3: 金融サービス企業(従業員数300名)

導入前の課題

- 規制対応で正確な情報提供が必須だが、チャットボットの回答にブレがある

- FAQサイトは正確だが、お客さまが必要な情報を見つけられない

- コンプライアンス確保と利便性の両立が困難

統合型システム導入後の成果

- 統一された正確な情報をチャットボット・FAQ両方で提供

- お客さまの情報到達率が95%に向上

- コンプライアンス部門からの信頼も獲得

- 窓口での説明時間が平均8分短縮

金融業界特有の課題でしたが、FAQ記事をマスターデータとしてチャットボットが参照する仕組みにより、正確性と利便性を両立できました。

統合型システム選定時の重要チェックポイント

これまでの経験から、統合型システム選定で絶対に確認すべきポイントをお伝えします。

技術面での確認事項

| 項目 | 確認ポイント | 重要度 |

|---|---|---|

| 検索精度 | 表記ゆれ、同義語対応の充実度 | ★★★★★ |

| チャットボットAI | 自然言語理解の精度と学習機能 | ★★★★★ |

| データ連携 | FAQ・チャット間でのシームレスな情報共有 | ★★★★☆ |

| 分析機能 | 統合されたレポートとリアルタイム監視 | ★★★★☆ |

| カスタマイズ性 | 業界特有の要件への対応力(業界特化辞書の構築など) | ★★★☆☆ |

運用面での確認事項

初期構築サポートの充実度

既存FAQ移行の支援範囲、チャットボットシナリオ作成支援、初期コンテンツ最適化の提供といった導入時のサポート体制を確認することが重要です。特に、現在運用中のFAQコンテンツをどこまで活用できるかは、導入後の効果に大きく影響します。

継続的な改善支援の有無

定期的な効果測定とレポート提供、改善提案の具体性、トレンド変化への対応スピードなど、導入後のフォロー体制も重要な選定ポイントです。私の経験上、技術的な機能だけでなく、導入後の継続的な改善支援の充実度が長期的な成果を左右します。

コスト面での総合評価

表面的な価格だけでなく、**Total Cost of Ownership(総所有コスト)**での評価が重要です。

TCOとは何か? TCOとは、システム導入から運用終了までにかかる全てのコストを指します。月額料金だけを見て「安い」と判断するのは危険で、実際には導入費用、運用費用、人件費、メンテナンス費用、さらには機会損失コストまでを含めて評価する必要があります。

私がコンサルティングを行う際、必ずお伝えしているのは「3年間の総コストで比較してください」ということです。なぜなら、初年度は安くても、2年目、3年目に隠れたコストが積み上がるケースが非常に多いからです。

見えないコストへの配慮

| コスト項目 | FAQサイト単独 | チャットボット単独 | 統合型システム |

|---|---|---|---|

| 月額利用料 | 15~30万円 | 1~50万円 | 4~6万円 |

| システム連携費 | 50~150万円 | 30~100万円 | 不要 |

| 運用担当者人件費 | 月20~40万円 | 月25~50万円 | 月15~25万円 |

| 研修・教育費 | 年間50~100万円 | 年間30~80万円 | 年間30~50万円 |

| データ分析外注費 | 年間100~200万円 | 年間80~150万円 | 不要(標準機能) |

| 3年間総コスト | 1,500~2,500万円 | 1,200~2,800万円 | 800~1,200万円 |

隠れたコストが膨らむ要因

システム間連携のための開発費用、複数システム管理の人件費、データ統合・分析のための外部委託費、システム障害時の影響範囲など、導入後に発生する隠れたコストも含めて検討する必要があります。ある企業では、安価なシステムを選択した結果、後から連携機能を追加開発するのに初期導入費の2倍のコストがかかったという事例もあります。

特に見落としがちなのが「機会損失コスト」です。効果の出ないシステムを使い続けることで、本来削減できたはずの問い合わせ対応コストや、向上できたはずの顧客満足度による売上機会など、目に見えない損失も考慮すべきです。

成功する統合型システム運用のベストプラクティス

統合型システムを導入しただけでは、期待した効果は得られません。私がこれまで多くの企業さまの導入支援を行ってきた中で実感しているのは、**「導入後の運用こそが成果を左右する」**ということです。

どんなに優れたシステムでも、適切な運用ができなければ宝の持ち腐れになってしまいます。逆に、しっかりとした運用体制を築くことで、導入当初の期待を大きく上回る成果を生み出すことも可能なんです。

ここでは、私が現場で培ってきた、導入後に最大の効果を得るための実践的な運用ノウハウをお伝えします。特に重要なのは「段階的な導入アプローチ」「継続的な改善サイクルの確立」「適切なチーム体制の構築」の3つです。

段階的な導入アプローチ

一気にすべてを変更するのではなく、段階的な導入で確実な成果を積み上げることをお勧めします。

第1段階(導入後1~2ヶ月)

基本的なFAQコンテンツの移行と最適化、シンプルなチャットボットシナリオの構築、既存問い合わせパターンの分析を行います。この段階では、まず「動く仕組み」を作ることに集中し、完璧を求めすぎないことが重要です。

第2段階(3~4ヶ月)

FAQ検索とチャットボットの連携機能活用、詳細な分析データに基づくコンテンツ改善、顧客フィードバックの反映を進めます。第1段階で蓄積されたデータを基に、より実用性の高い仕組みへと発展させていきます。

第3段階(5~6ヶ月以降)

高度なAI機能の活用、業界特化カスタマイズの実装、戦略的な顧客体験設計に取り組みます。ここまで来ると、単なる問い合わせ対応ツールから、顧客との関係性を深める戦略的なプラットフォームへと進化します。

効果測定と改善のサイクル確立

週次レビュー項目

チャットボット対応率と満足度、FAQ記事の閲覧数と評価、未解決問い合わせの内容分析を定期的に確認します。短いサイクルでの振り返りにより、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。

月次改善アクション

低評価コンテンツの改善、新しい問い合わせパターンへの対応、システム設定の最適化を行います。私が支援している企業では、この定期的な改善サイクルにより、導入後1年で自己解決率を75%まで向上させることができました。

チーム体制の最適化

統合型システムの運用には、適切なチーム編成が重要です。

推奨体制(中小企業の場合)

メイン担当者1名(システム操作・コンテンツ管理)、サブ担当者1名(効果測定・改善企画)、部門連携者各部署1名(専門知識の提供)という体制をお勧めしています。少数精鋭でも、役割を明確にすることで効率的な運用が可能です。

大企業の場合の追加役割

データアナリスト(高度な分析とインサイト抽出)、UXデザイナー(顧客体験の戦略的設計)、品質管理者(コンテンツの正確性担保)といった専門職の配置により、より高度な運用が実現できます。

よくあるご質問

これまでの説明で、統合型システムの価値はご理解いただけたと思いますが、導入を検討される際によく寄せられるご質問にお答えします。

Q1: 現在FAQシステムを使っていますが、統合型に移行するのは大変ですか?

A1: 心配いりません!既存のFAQデータは基本的にそのまま活用できます。私が支援した企業の90%以上で、既存コンテンツを活かしながらスムーズに移行できています。むしろ、移行を機にコンテンツを整理・改善することで、以前より使いやすいFAQサイトになるケースがほとんどです。

Q2: チャットボットの回答精度に不安があります。本当に実用的ですか?

A2: 最新のRAG技術を使った統合型システムでは、従来のチャットボットとは精度が大きく異なります。FAQデータと連携することで、正確で一貫性のある回答が可能になっています。また、わからない質問は素直に「わからない」と答え、適切な有人サポートへ誘導する機能も充実しています。

Q3: 導入コストが心配です。ROIはどの程度で実現できますか?

A3: 私の経験では、月間500件以上の問い合わせがある企業であれば、6~12ヶ月でROIを実現できています。人件費削減効果だけでなく、顧客満足度向上による売上への間接効果も大きいのが実情です。詳細な試算をご希望でしたら、お気軽にご相談ください。

Q4: システムの操作が複雑だと、担当者が使いこなせるか不安です

A4: 統合型システムの多くは「ノーコード」での操作が可能で、Excel操作ができる方であれば十分使いこなせます。また、導入時の研修サポートや、操作に慣れるまでの伴走支援も充実しています。実際、ITスキルに不安があった担当者の方も、1ヶ月程度で自信を持って運用されています。

Q5: 現在FAQサイトを使っていますが、チャットボットも追加すべきでしょうか?

A5: FAQサイトが既にある場合、チャットボットとの連携により相乗効果が期待できます。FAQで詳しく調べたい方と、チャットで手軽に質問したい方、両方のニーズに対応することで自己解決率の向上が見込めます。ただし、個別導入ではなく統合型システムでの運用をお勧めします。

Q6: ハイブリッド運用は導入後の運用が複雑になりませんか?

A6: 統合型システムであれば、むしろ運用は簡素化されます。FAQとチャットボットを別々に管理する場合と比べて、一つのプラットフォームで両方を運用できるため、更新作業や効果測定が効率的に行えます。私が支援した企業でも、運用負荷の軽減を実感されています。

統合型セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」のご紹介

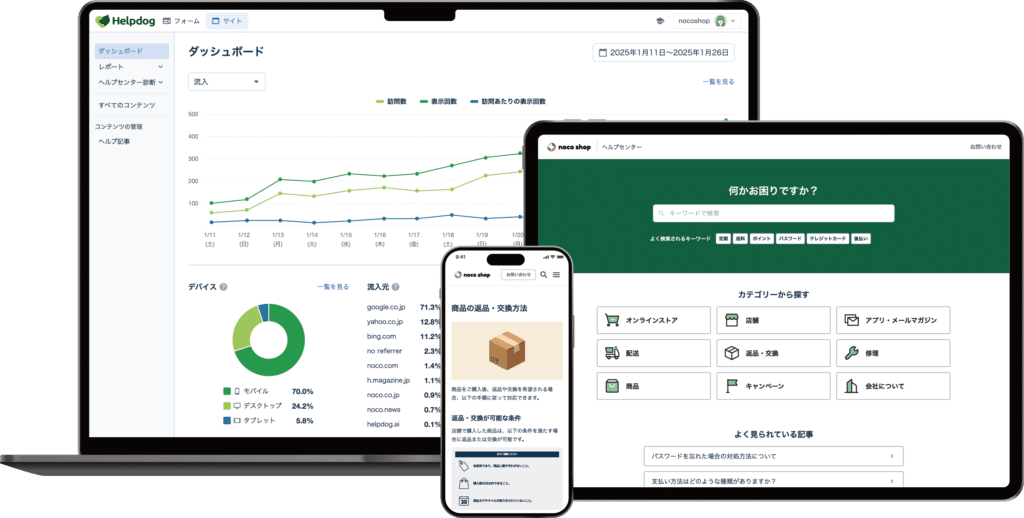

これまでお話ししてきた統合型システムの理想を体現しているのが、セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」です。FAQサイトの検索性向上とチャットボット機能を一つのプラットフォームで実現し、多くの企業さまの課題解決をお手伝いしています。

ヘルプドッグが選ばれる3つの理由

1. 本当に使いやすいFAQサイトが作れる

「FAQを作ったけれど、誰も見てくれない」という悩みを何度も耳にしてきました。ヘルプドッグは先回りスマート検索機能により、ユーザーが入力している途中から関連FAQを表示します。「あ、これ知りたかった!」という瞬間を作り出せるんです。

2. RAG技術搭載AIチャットボット機能も提供

現在のFAQシステムに加えて、近い将来にはAIチャットボット機能も利用いただけるようになります。しかも、既存のFAQデータをそのまま活用できるため、追加の記事作成や管理は一切不要です。

3. 月額39,800円から始められるコストパフォーマンス

「統合型システムって高そう…」と心配される方もいらっしゃいますが、実は一般的な検索型FAQシステム(月額15〜30万円)と比較して大幅にコストを抑えられます。1時間あたりわずか55円で24時間365日稼働し続けるんです。

これまでEC、金融、製造業、SaaS企業など多くの業界で導入いただき、それぞれの業界特有の課題に対応してきました。私自身も、導入前後の変化を間近で見てきて、FAQとチャットボットを別々に管理していた時代と比べて、運用負荷が格段に軽減されたことを実感しています。

お客さまからも「なぜもっと早く統合型にしなかったのか」という声をよくいただくんです。個別システムの管理に追われていた頃を振り返ると、今の環境の便利さがより際立って感じられますね。

私が実際に感じているヘルプドッグの魅力

特に印象的だったのは、ある中堅企業様での導入事例です。それまで月間3,600件あった問い合わせが、導入後わずか2ヶ月で1,440件まで減少したんです。60%の削減効果を実現し、担当者の方から「やっと本来の仕事に集中できるようになりました」というお言葉をいただいた時は、私自身も本当に嬉しかったです。

✓ 問い合わせ件数が月500件以上ある

✓ 同じような質問が繰り返し寄せられている

✓ サポート担当者の業務負荷を減らしたい

✓ 将来的にはチャットボットも検討している

✓ 複数ツールの管理に疲れている

一つでも当てはまる項目があれば、ぜひ一度ご相談いただければと思います。 あなたの会社の課題に合わせて、最適な活用方法をご提案させていただきますね。

実際に画面を見ていただくのが一番分かりやすいので、デモンストレーションも随時実施しています。「まずは話だけでも聞いてみたい」という軽い気持ちで構いませんので、お気軽にお声がけください!

ヘルプドッグの特徴

| 機能 | 詳細内容 | 従来システムとの違い |

|---|---|---|

| FAQサイト作成 | ・ノーコードでのサイト構築 ・複数サイト対応 ・独自ドメイン設定 ・レスポンシブデザイン ・リッチコンテンツ対応 | HTMLやWeb制作の専門知識不要で、現場担当者が直接FAQサイトを構築・運用可能 |

| 先回りスマート検索 | ・290万語の語彙データベース ・6万語の同意語辞書 ・業界特化辞書とカスタム辞書 ・入力途中からのFAQ候補自動表示 ・誤字補正技術 | キーワード一致中心の従来検索では対応できない表記ゆれや業界用語も正確に認識し、入力中にリアルタイムで候補を提示 |

| フォーム連携 | ・問い合わせフォーム作成機能 ・既存フォームとの連携 ・フォーム入力中のFAQ自動提示 ・迷惑営業ブロック機能 ・各種ツール連携(Slack、Teams等) | 問い合わせ前にFAQで自己解決を促進 |

| AIサイト診断 | ・検索0件ワードの自動抽出 ・未読記事の特定 ・再検索率の高い記事分析 ・優先度付きの改善提案 ・毎日の自動診断 | 手動でのログ分析から脱却し、AIが改善すべき課題を自動発見・優先度付けして提案 |

| レポート | ・検索ワード分析 ・記事評価と離脱率 ・流入元URL分析 ・地域別・端末別アクセス分析 ・統合ダッシュボード | FAQ閲覧とチャット利用を一元管理し、個別システムでは分散していたデータを包括的に分析可能 |

まとめ

いかがでしたでしょうか。FAQサイトとチャットボットの論争に終止符を打つ統合型システムの価値について、具体的にイメージしていただけたでしょうか。

私がこれまで多くの企業さまの現場を見てきて強く感じるのは、「どちらか一択」ではなく「どちらの良さも活かす」という発想の転換が、真の課題解決につながるということです。お客さまは状況に応じて最適な解決手段を求めており、私たちはそのニーズに応える環境を提供する責任があります。

統合型システムは、コスト削減と機能向上の両立を実現し、さらに運用負荷の軽減まで可能にします。初期投資を抑えながら、長期的な成果を積み上げていける仕組み作りが、これからのカスタマーサポート戦略の核になるはずです。

もしサポート業務の効率化や顧客満足度向上でお悩みの場面がありましたら、一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。一緒に最適な解決策を見つけ、お客さまに喜ばれるサポート体制を構築していきましょう。私たちがしっかりとサポートいたします。

筆者プロフィール: 広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。カスタマーサポート領域で12年の実務経験を積み、FAQ構築からナレッジマネジメント、AI活用による業務効率化まで幅広く支援しています。

これまでに大手ECサイト、金融機関、SaaS企業、製造業、官公庁など多様な業界で導入支援を行い、特に「使われないFAQ」や「役に立たないチャットボット」の改善を得意としています。単なるシステム導入ではなく、問い合わせ削減と顧客満足度向上を両立する戦略設計を重視し、企業の持続的な成長を技術面・運用面の両方からサポートしています。

現場の生の声を大切にしながら、実践的で温かみのある情報提供を通じて、すべてのサポート担当者が自信を持って業務に取り組める環境作りを目指しています。いただけることが、何よりの励みです。