こんにちは!ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコです。

先日、ある大手ECサイトの担当者様から「FAQを100記事も作ったのに、お客様から『記事が分かりにくい』という声が後を絶たない…どこを直せばいいのか分からなくて」というご相談をいただきました。実際にその企業のFAQを拝見すると、情報は充実しているものの、専門用語の説明が不足していたり、手順の順序が分かりにくかったりと、もったいない状況になっていたんです。

私がこれまで支援してきた企業でも、技術的には素晴らしい知識をお持ちなのに、文章表現で損をしてしまっているケースを本当に数多く見てきました。特に印象に残っているのは、IT企業で「ログインできません」という問い合わせが月200件も来ていたのに、実は解決方法を説明したFAQ記事がすでに存在していた、という事例です。記事を読んでみると、確かに正確な情報は書かれているものの、読者の立場に立った構成になっていなかったため、最後まで読んでもらえていませんでした。

でも、安心してください。FAQ記事の書き方には、実は明確なコツがあるんです。適切な校閲プロセスを身につければ、読者に伝わりやすい記事を安定して作成できるようになります。実際、先ほどの企業では記事の書き方を見直した結果、3ヶ月後には同じ内容での問い合わせが半分以下に減り、お客様からの満足度も大幅に向上したんです。

今回は、10年以上にわたってFAQ記事の作成支援を行ってきた経験から、効果的なFAQ記事の書き方と校閲のポイントを詳しく解説します。記事作成に適した人材の見極め方から、ChatGPTなどのAIツールの活用法まで、現場ですぐに使えるノウハウをお伝えしますね。

▶ この記事でわかること

- 読者に伝わるFAQ記事の文章構造と表現技法

- 文法・てにをはの校閲を効率化する具体的手順

- FAQ記事の適切なボリューム設定と画像・動画活用法

- FAQ記事作成に向いている人材の特徴

- ChatGPTを使った記事作成・校閲の実践テクニック

- ヘルプドッグの高機能エディタによる効率的な記事作成

読者に愛される!FAQ記事の書き方のコツ

FAQ記事の執筆で最も重要なのは、読者の立場に立った情報設計です。私がこれまで支援してきた企業で、FAQ記事が活用されないケースの多くは、「書き手の論理」で構成されていることが原因でした。

読者視点での記事構成

FAQ記事を書く際は、必ず以下の順序で情報を整理します。

1 結論ファーストの原則を徹底し、最初の2〜3行で回答の核心部分を示します。読者は急いでいることが多く、冒頭で答えが見えないと離脱してしまうからです。

2 続いて、手順や詳細説明を論理的な順序で展開します。複雑な内容の場合は、全体の流れを先に示してから各ステップに入ると理解しやすくなります。

3 最後に、関連情報や注意事項を補足として配置します。ただし、重要な注意事項は冒頭にも簡潔に記載することで、トラブルを防げます。

| 構成要素 | 配置位置 | 記載内容 | 文字数目安 |

|---|---|---|---|

| 結論・回答 | 冒頭2〜3行 | 問題の解決方法、答えの核心部分 | 50〜100文字 |

| 手順説明 | 中間部分 | 具体的な操作手順、詳細な解説 | 200〜400文字 |

| 補足情報 | 最後 | 関連リンク、注意事項、代替手段 | 50〜150文字 |

| 重要な注意 | 冒頭+最後 | トラブル防止のための重要情報 | 30〜80文字 |

文章表現のポイント

FAQ記事では、専門用語の使い方が読みやすさを大きく左右します。基本的には平易で一般的な用語を優先し、専門用語は避けるか、使用する場合は必ず簡潔な説明を併記します。

これには明確な理由があります。FAQ記事を読む読者は、困っている状況で急いで解決策を求めているため、専門用語で躓くと即座に離脱してしまうからです。私が支援した金融機関では、「口座振替」を「自動引き落とし」に、「残高照会」を「残高確認」に変更しただけで、FAQ記事の離脱率が30%改善されました。

| 専門用語・難しい表現 | 平易な一般用語 | 改善効果 |

|---|---|---|

| 認証エラーが発生 | ログインできない | 理解しやすく、親しみやすい |

| リソースの消費量 | 使用容量・使用量 | 日常語で直感的に理解 |

| アカウントの無効化 | アカウントの停止 | 状況が具体的にイメージできる |

| セッションタイムアウト | 時間切れでログアウト | 何が起きたかが分かりやすい |

| 端末のキャッシュクリア | 一時ファイルの削除 | 具体的な作業内容が伝わる |

例:「API(システム間でデータをやり取りする仕組み)の設定を変更してください」

また、能動態の多用により、読者が取るべき行動を明確に示します。受動態が続くと、誰が何をするのかが曖昧になり、読者が迷ってしまいます。

文の長さは、1文あたり50文字程度を目安にします。それ以上長くなる場合は、接続詞で適切に分割し、読みやすいリズムを保ちます。

読みづらいFAQ記事の例

質問:ログインできません

ログイン機能に関して何らかの問題が発生している状況につきまして、複数の要因が考えられるため、以下に記載されている各種確認項目について順次ご確認いただき、それでも解決されない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。まず、ID・パスワードが正しく入力されているかをご確認いただき、大文字小文字の区別やCaps Lockの状態なども併せてチェックしていただく必要があります。

【問題点の解説】 この記事には複数の問題があります。まず、結論が最後まで見えないため、読者は何をすればいいのか分からず不安になります。また、1文が非常に長く(140文字超)、途中で読む気を失ってしまいます。「〜につきまして」「〜いただき」といった丁寧すぎる表現が続き、肝心の解決手順が埋もれてしまっています。さらに、具体的な手順が箇条書きで整理されていないため、どこから手をつければいいのか判断できません。

読みやすいFAQ記事の例

質問:ログインできません

【解決方法】ID・パスワードの再確認とブラウザ設定の見直しで解決できます。

手順1:ID・パスワードを確認する

- IDとパスワードを正しく入力し直してください

- 大文字・小文字の区別に注意してください

- Caps Lock(大文字固定キー)がオンになっていないか確認してください

手順2:ブラウザの設定を確認する

- ブラウザの一時ファイルを削除してください

- Cookie(サイト記憶機能)を有効にしてください

上記で解決しない場合は、パスワードリセット機能をご利用ください。

【改善点の解説】 この記事では、冒頭で解決方法を明示することで、読者に安心感を与えています。手順を番号付きで整理し、各ステップを箇条書きで分割することで、読者が迷わず作業を進められます。また、1文を30〜40文字程度に抑え、読みやすいリズムを作っています。

重要なのは専門用語を一般用語に置き換えている点です。「キャッシュ」→「一時ファイル」、「Cookie」→「サイト記憶機能」、「Caps Lock」→「大文字固定キー」と説明を加えることで、IT知識がない読者でも安心して操作できます。代替手段も提示することで、完全な解決を目指しています。

FAQ記事作成のアプローチ手法

効果的なFAQ記事を作成するには、複数のアプローチを使い分けることが大切です。

1. 問題解決型アプローチ

トラブルシューティング形式で記事を構成する手法です。「〜できない」「〜エラーが出る」といった問い合わせに最適です。

この場合、症状の確認→原因の特定→解決手順という流れで記事を組み立てます。読者が現在直面している状況から逆算して情報を整理することで、迷わず解決にたどり着けます。

問題解決型アプローチのサンプル

質問:商品をカートに追加できません

【症状の確認】 商品詳細ページで「カートに追加」ボタンを押しても、カートに商品が入らない状態です。

【原因の特定】 この問題は主に以下の3つの原因で発生します。

- ブラウザの一時ファイルの問題

- 在庫切れの商品を選択している

- ログイン状態の不具合

【解決手順】

- ページを再読み込みして、もう一度お試しください

- 在庫状況を確認し、「在庫あり」と表示されているかチェック

- 一度ログアウトしてから再ログインしてください

上記で解決しない場合は、ブラウザの一時ファイルを削除してお試しください。

2. 手順説明型アプローチ

ステップバイステップ形式で作業手順を説明する手法です。「〜するにはどうすればよいか」という疑問に対応します。

各ステップには番号を振り、完了の目安となる画面や状態を明示します。読者が現在どの段階にいるかを把握しやすくすることで、途中で諦めるリスクを減らせます。

手順説明型アプローチのサンプル

質問:配送先住所を変更するにはどうすればよいですか

【変更手順】

手順1:マイページにログインする

- トップページ右上の「ログイン」をクリック

- IDとパスワードを入力してログイン

- 「○○様、こんにちは」と表示されたら完了

手順2:注文履歴を確認する

- マイページ内の「注文履歴」をクリック

- 変更したい注文の「詳細を見る」ボタンをクリック

- 注文詳細画面が表示されたら完了

手順3:配送先住所を変更する

- 「配送先を変更」ボタンをクリック

- 新しい住所を入力して「確認する」をクリック

- 「変更が完了しました」と表示されたら手順完了

注意:発送準備中の商品は住所変更できません。その場合は直接お問い合わせください。

3. 概念説明型アプローチ

サービスや機能の理解を深めてもらう形式です。「〜とは何ですか」という基本的な疑問に対応します。

抽象的な概念を具体例で補強し、読者の業務や生活に関連付けて説明します。身近な例え話を使うことで、理解度が大幅に向上します。

概念説明型アプローチのサンプル

質問:ポイント還元とはどのような仕組みですか

【ポイント還元の基本的な仕組み】 ポイント還元とは、お買い物金額に応じて「ポイント」をお渡しし、次回以降のお買い物で現金と同じように使えるサービスです。

【身近な例で考えてみましょう】 コンビニのスタンプカードをイメージしてください。お買い物するたびにスタンプを押してもらい、一定数たまると商品と交換できますよね。ポイント還元も同じ仕組みで、「スタンプ」が「ポイント」に変わっただけです。

【具体的な使い方】

- 1,000円のお買い物で50ポイント獲得(5%還元の場合)

- 貯まったポイントは1ポイント=1円として次回利用可能

- ポイントを使って実質的に割引価格でお買い物できる

【メリット】 定期的にご利用いただくお客様ほどお得になる仕組みで、継続してご愛用いただくほど節約効果が高まります。まさに「お得意様への感謝の気持ち」を形にしたサービスです。

記事公開前の「最後のひと手間」で差がつく校閲術

質の高いFAQ記事を安定して提供するには、体系的な校閲プロセスが欠かせません。

私がこれまで支援してきた企業では、「記事を書いたら即公開」というパターンで失敗するケースを数多く見てきました。一人で書いた記事は、どうしても書き手の視点に偏りがちで、読者が理解しにくい表現や、重要な手順の抜けが発生しやすいんです。実際、ある金融機関では校閲プロセスを導入する前後で、お客様からの「記事が分からない」という問い合わせが70%も減少しました。

校閲は単なる「間違い探し」ではありません。読者にとって本当に役立つ記事に仕上げるための品質向上プロセスなんです。複数の目でチェックすることで、専門知識のない読者でも理解できる記事に磨き上げることができます。

文法・てにをはのチェックポイント

助詞の使い分けは、日本語の文章で最も注意が必要な部分です。特に「が」と「は」、「に」と「で」の使い分けを重点的にチェックします。

| 助詞 | 正しい使い方 | 間違いやすい例 |

|---|---|---|

| が/は | 「ログインが必要です」(新情報) 「ログインは簡単です」(既知情報) | 「パスワードが忘れた場合は」 |

| に/で | 「画面に表示される」(場所) 「ブラウザで開く」(手段) | 「エラーで表示される」 |

| を/が | 「設定を変更する」(他動詞) 「画面が変更される」(自動詞) | 「設定が変更する」 |

語尾の統一も重要なポイントです。同一記事内では「です・ます調」で統一し、「である調」が混在しないよう注意します。

修飾関係の明確化により、文意の曖昧さを排除します。特に長い修飾句は、修飾される語の直前に配置することで、読者の誤解を防げます。

論理構造のチェック

情報の順序が読者の思考プロセスと一致しているかを確認します。結論→理由→具体例→補足という流れが崩れていないか、段落ごとにチェックします。

接続詞の適切性を検証し、前後の文脈との関係が正確に表現されているか確認します。「しかし」「そのため」「なお」などの接続詞は、論理関係を明確にする重要な要素です。

重複と漏れをチェックし、必要な情報が過不足なく含まれているか確認します。同じ内容を異なる表現で繰り返していないか、逆に重要なステップが抜けていないかを注意深く見ます。

FAQ記事のレビュー体制とタイミング

FAQ記事の品質を担保するには、適切な人による段階的なレビューが不可欠です。私が支援してきた企業で最も効果的だったレビュー体制をご紹介します。

レビューの段階と担当者

| レビュー段階 | 担当者 | チェック内容 | タイミング |

|---|---|---|---|

| 1次レビュー | 執筆者本人 | 誤字脱字、論理構造、読みやすさ | 執筆完了直後 |

| 2次レビュー | 同じ部署の同僚 | 内容の正確性、専門用語の適切性 | 1次完了後24時間以内 |

| 3次レビュー | 他部署の非専門者 | 一般読者視点での分かりやすさ | 2次完了後48時間以内 |

| 最終レビュー | 責任者・上司 | 企業方針との整合性、公開可否判断 | 公開前1週間 |

各段階での具体的なチェックポイント

1次レビュー(執筆者自身) 執筆完了後、一度時間を置いてから読み返します。音読することで、文章のリズムや読みにくい箇所を発見できます。特に、専門用語が適切に説明されているか、手順に抜けがないかを重点的にチェックします。

2次レビュー(同僚・専門家) 技術的な正確性を最優先でチェックします。手順通りに操作して実際に問題が解決するか、最新の仕様変更が反映されているかを確認します。また、業界の慣習的な表現が一般読者に伝わるかも検証します。

3次レビュー(非専門者) 最も重要なレビュー段階です。その分野に詳しくない人が読んで理解できるかを確認します。専門用語の説明が十分か、手順が分かりやすいかを客観的に評価できます。私の経験では、この段階で発見される改善点が最も多く、記事の品質向上に直結します。

最終レビュー(責任者) 企業の方針やブランドイメージとの整合性を確認します。表現が企業の声調と一致しているか、法的な問題がないか、競合他社への言及が適切かなどを判断します。

レビュー実施のタイミング

緊急性の高いFAQ記事(システム障害対応など)は、2次レビューまでで公開し、後日3次レビューを実施することも許容されます。

定期的なFAQ記事は、公開予定日の1週間前には最終レビューを完了させ、修正時間を確保します。

大型アップデート関連の記事は、アップデート実施の2週間前から段階的にレビューを開始し、リリース当日に即座に公開できる体制を整えます。

この体制により、正確で分かりやすく、企業方針に沿ったFAQ記事を安定して提供できるようになります。

FAQ記事の適切なボリューム設定

FAQ記事のボリュームは、読者の知識レベルと緊急度に応じて調整する必要があります。

文字数の目安

基本的なFAQ記事は300〜600文字程度に収めます。これは、スマートフォンでの読みやすさを考慮した文字数です。

現在、FAQ記事の閲覧は7割以上がスマートフォン経由となっており、この傾向は年々増加しています。スマートフォンの小さな画面では、300文字程度でも画面を2〜3回スクロールする必要があり、600文字を超えると読者が途中で疲れてしまいます。また、困った状況でFAQを読む読者は移動中や外出先にいることが多く、短時間で要点を把握できる文字数設定が重要になります。

私が支援したECサイトでは、FAQ記事を800文字から400文字に短縮した結果、スマートフォンでの最後まで読了する率が40%向上し、問題解決率も大幅に改善されました。

手順説明が中心の記事は600〜1,200文字程度が適切です。ステップ数が多い場合でも、1つのステップは50〜100文字以内で簡潔に説明します。

概念説明や複雑なトラブルシューティングは1,200〜2,000文字程度まで許容されますが、この場合は必ず見出しで区切り、読者が必要な部分だけを読めるよう配慮します。

情報密度の調整

1段落あたり3〜5文を基本とし、それ以上長くなる場合は段落を分割します。特にモバイル環境では、長い段落は読みにくさの原因になります。

箇条書きの活用により、複数の選択肢や条件を整理します。ただし、箇条書きが多用されすぎると読みにくくなるため、文章全体の20〜30%程度に留めます。

FAQ記事のボリューム設定まとめ

| 記事タイプ | 文字数目安 | 1ステップあたり | 段落構成 | 主な用途 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 基本的なFAQ | 300〜600文字 | – | 1段落3〜5文 | 簡単な質問・トラブル | スマホ表示を最優先 |

| 手順説明中心 | 600〜1,200文字 | 50〜100文字 | 手順ごとに段落分け | 操作方法・設定変更 | ステップを明確に番号付け |

| 概念説明・複雑対応 | 1,200〜2,000文字 | – | 見出しで大きく区切り | 仕組み解説・高度なトラブル | 必要な部分だけ読める構成 |

| 箇条書き使用率 | 全体の20〜30% | – | – | 選択肢・条件の整理 | 多用しすぎに注意 |

| スクロール回数(スマホ) | 2〜3回 | – | – | 読了率の目安 | 3回超は離脱リスク高 |

「百聞は一見にしかず」画像・動画でFAQ記事をもっと分かりやすく

FAQ記事の理解度向上には、視覚的な補助が極めて重要です。

これは、人間の情報処理の特性と深く関係しています。人は文字情報よりも視覚情報を約6万倍速く処理できるとされており、複雑な手順や概念を説明する際には、テキストだけでは限界があるんです。

私が支援したEC企業での事例をご紹介しましょう。「商品の返品方法」についてのFAQ記事で、当初はテキストのみで手順を説明していましたが、読者の理解度が低く、同じ質問の問い合わせが続いていました。そこで、返品手続きの画面のスクリーンショットを各ステップに追加したところ、問い合わせ件数が60%減少し、記事の満足度評価も大幅に向上しました。

特にFAQ記事の読者は、困っている状況で急いで解決策を求めているため、長い文章を読み込む余裕がありません。画像や図解があることで、一目で理解できる情報を提供できるため、読者の負担を大幅に軽減できます。

また、言語の壁を超える効果もあります。日本語が得意でない読者や、専門用語に慣れていない読者でも、視覚的な情報があれば直感的に理解できるケースが多いんです。

画像活用のベストプラクティス

操作手順を示すスクリーンショットでは、重要な部分を赤枠で囲むなどの加工を施します。読者の視線誘導により、間違いを防ぐ効果があります。

図解やフローチャートを使用して、複雑なプロセスを視覚化します。特に条件分岐がある手順では、flowchart形式で整理すると理解しやすくなります。

画像には必ず代替テキスト(alt属性)を設定し、視覚障害を持つユーザーや画像が表示されない環境でも内容を理解できるよう配慮します。

| 画像タイプ | 推奨サイズ | 加工のポイント | 効果的な使用場面 |

|---|---|---|---|

| スクリーンショット | 横幅600〜800px | 重要部分を赤枠で囲む 矢印で操作箇所を明示 | 操作手順の説明 エラー画面の表示 |

| 図解・フローチャート | 横幅400〜600px | ステップを番号で明示 条件分岐を色分け | 複雑なプロセス説明 判断フローの案内 |

| アイコン・ボタン画像 | 実際のサイズ×1.5倍 | 背景を透明化 輪郭を強調 | 操作対象の特定 視覚的な目印 |

動画コンテンツの戦略的活用

YouTube埋め込みを積極的に活用します。動画ファイルを直接アップロードすると読み込み時間が長くなりますが、YouTube埋め込みであれば軽快な動作を保てます。

操作デモンストレーション動画は、特に複雑な設定変更や多段階の手順で威力を発揮します。音声解説付きの場合は、字幕も併記することで理解度が向上します。

動画は2〜5分程度に収め、長くなる場合は章立てして分割します。FAQを読みに来るユーザーは、短時間で問題を解決したいと考えているからです。

| 動画タイプ | 推奨時間 | 制作のポイント | 効果的な使用場面 |

|---|---|---|---|

| 操作デモンストレーション | 2〜3分 | 音声解説+字幕併記 操作箇所をハイライト | 複雑な設定変更 多段階の手順説明 |

| 概念説明動画 | 3〜5分 | アニメーション活用 図解との組み合わせ | サービス機能の理解 仕組みの説明 |

| トラブル解決動画 | 1〜2分 | 問題→解決の流れを明確に 代替手段も提示 | エラー対応 緊急時の対処法 |

FAQ記事作成の「向き・不向き」を見極める人材選定術

FAQ記事作成を任せる人材選びで失敗すると、どれだけ時間をかけても読者に伝わらない記事ばかりが量産されてしまいます。

私がこれまで支援してきた企業では、「技術に詳しいから」という理由だけでエンジニアにFAQ記事作成を依頼し、結果的に専門用語だらけで読者が理解できない記事になってしまった、というケースを数多く見てきました。逆に、一見関係なさそうな営業担当者が、お客様目線での分かりやすい記事を書いて大成功した事例もあります。

FAQ記事作成の適性は、その人の職種や経験年数よりも、特定のスキルセットと思考パターンに大きく左右されるんです。適性のある人材を見極めることで、記事作成の効率と品質を同時に向上させることができます。

実際、ある製造業の企業では、適性診断を導入してFAQ記事の担当者を選定した結果、記事作成にかかる時間が30%短縮され、お客様からの記事評価も大幅に改善されました。

必要なスキルセット

論理的思考力が最も重要です。複雑な情報を整理し、読者にとって理解しやすい順序で再構成できる能力が求められます。例えば、「パスワードリセットの手順」について書く際、技術的な仕組みから説明を始めるのではなく、「まず、ログイン画面の『パスワードを忘れた方』をクリック」という読者の行動から書き始められる人です。

相手視点での思考ができることも不可欠です。自分が知っていることを前提とせず、読者の知識レベルに合わせて説明できる人が適しています。私が印象に残っているのは、ある銀行のシステム担当者が書いた記事で、「認証エラー」という表現を「ログインできない状態」と自然に言い換えていたことです。この専門用語を一般用語に翻訳できる能力は非常に重要で、読者の理解度を劇的に向上させます。

文章表現力については、文学的な美しさよりも、正確性と分かりやすさを重視できる人が向いています。読者が困っている状況では、装飾的な表現よりも「次に○○をクリックしてください」という直接的で行動しやすい表現を選択できることが大切なんです。

業務経験による適性

カスタマーサポート経験者は、FAQ記事作成において特に高い適性を示します。日々お客様と接している彼らは、「どんな言葉で質問されることが多いか」「どの部分で躓きやすいか」を肌感覚で理解しているからです。実際、私が支援したEC企業では、コールセンター出身のスタッフが作成したFAQ記事の評価が、他の部署出身者より常に高い傾向がありました。

技術文書作成経験者も優秀な執筆者になります。マニュアルや仕様書の作成経験により、体系的な情報整理に慣れているためです。ただし、技術文書は同業者向けの専門的な内容が多いため、一般のお客様向けに表現を調整する意識が重要になります。

教育・研修担当経験者は、複雑な内容を段階的に教える技術に長けており、FAQ記事でもその能力を活かせます。特に、「まったくの初心者にも分かるように説明する」経験がある人は、FAQ記事作成において非常に貴重な人材です。

意外かもしれませんが、営業経験者も適性があります。相手のニーズを汲み取り、分かりやすい説明で納得してもらう経験が、FAQ記事作成に活かされます。

ChatGPTなどのAIツール活用法

AI技術の進歩により、FAQ記事作成の効率化が大幅に進んでいます。

特に、2022年末のChatGPT登場以降、FAQ記事作成の現場は劇的に変化しました。私が支援している企業でも、記事作成時間が従来の半分以下に短縮された事例が続出しています。ある製造業の企業では、新製品のFAQ記事20本を作成するのに、以前は3週間かかっていたのが、AIを活用することで1週間で完了できるようになりました。

ただし、AIは「魔法の杖」ではありません。適切な使い方を理解して活用することで、初めて効果を発揮する強力なツールなんです。特にFAQ記事では、読者の困っている状況に寄り添う文章表現が重要ですから、AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、人間の感覚で調整することが欠かせません。

現在では、下書き作成、表現の改善、多角的な視点の獲得など、FAQ記事作成の様々な段階でAIを効果的に活用できるようになっています。重要なのは、AIの得意分野と限界を理解し、人間とAIの役割分担を明確にすることです。

ChatGPTを使った記事作成

アウトライン生成でChatGPTを活用します。記事の主要ポイントを箇条書きで入力し、論理的な構成を提案してもらいます。

プロンプト例: 「以下の内容でFAQ記事のアウトラインを作成してください。読者は○○で困っている初心者です。内容:[具体的な問題と解決手順]」

表現のブラッシュアップにも有効です。書いた文章をChatGPTに見せ、より分かりやすい表現への書き直しを依頼します。

多角的な視点の獲得も可能です。「この説明で分からない部分はありますか」と質問することで、読者目線での改善点を発見できます。

AI活用時の注意点

事実確認は必須です。ChatGPTは非常に便利なツールですが、時として不正確な情報を自信満々に生成することがあります。私が支援した企業でも、AIが生成した技術手順をそのまま記事にしてしまい、実際には動作しない内容だったというケースがありました。特に技術的な内容や数値データについては、必ず専門知識を持つ担当者が実際に検証することをお勧めします。

ブランド声調の調整も重要なポイントです。AIが生成した文章は確かに文法的には正しいのですが、どの企業が書いても同じような一般的な表現になりがちなんです。例えば、親しみやすいブランドなのに堅い表現になっていたり、逆に格式を重んじる企業なのにカジュアルすぎる表現になっていたりします。企業の特徴や方針、これまでのお客様とのコミュニケーションスタイルに合わせて、人間の手で調整することが欠かせません。

著作権への配慮も忘れずに行いましょう。AIは膨大なデータから学習しているため、意図せず他社の文章と類似した表現を生成する可能性があります。特にFAQ記事では、業界特有の表現や手順が似通いやすいため、最終的に自社らしいオリジナリティが保たれているかを確認することが大切です。疑問に感じた表現があれば、別の言い回しに変更することで、安全性を高められます。

マニュアル・手順書作成のコツ

FAQ記事の延長線上にある、包括的なマニュアルや手順書の作成にも触れておきます。

FAQ記事とマニュアル・手順書の違い

FAQ記事とマニュアル・手順書は、同じ情報提供でも目的と構造が大きく異なります。

| 項目 | FAQ記事 | マニュアル・手順書 |

|---|---|---|

| 目的 | 特定の問題・疑問の解決 | 業務全体・システム全体の理解 |

| 読者の状況 | 困っている、急いでいる | 学習意欲がある、時間に余裕 |

| 文字数 | 300〜1,200文字 | 数千〜数万文字 |

| 構造 | 単発完結型 | 体系的・階層的 |

| 読み方 | ピンポイント検索 | 順序立てて通読 |

| 更新頻度 | 問題発生時・随時 | 定期的・計画的 |

FAQ記事は「今すぐこの問題を解決したい」というニーズに応えるものですが、マニュアルは「この業務全体を理解したい」「システムを体系的に学びたい」というニーズに応えます。私が支援した企業では、FAQ記事で解決できない複雑な問題について、詳細なマニュアルへの導線を設けることで、段階的な問題解決を実現しています。

FAQ・マニュアル・手順書をわかりやすく伝えるポイントまとめ

| 要素 | FAQ記事 | マニュアル・手順書 | 共通のポイント |

|---|---|---|---|

| 構成の基本 | 結論ファースト 300〜600文字程度 | 全体像→詳細の階層構造 数千〜数万文字 | 読者視点での情報整理 論理的な順序 |

| 文章表現 | 平易な用語優先 専門用語は括弧で説明 | 段階的な説明 習熟度に応じた表現 | 能動態の使用 1文50文字程度 |

| 視覚的工夫 | スクリーンショット 簡潔な図解 | 詳細な図表 フローチャート | 画像・動画の効果的活用 箇条書きは全体の20〜30% |

| 読者配慮 | スマホ最適化 短時間で理解 | 習熟度別の導線 体系的な学習 | 完了の目安を明示 代替手段の提示 |

| 更新管理 | 問題発生時に随時 3〜6ヶ月で見直し | 定期的・計画的 バージョン管理 | フィードバック収集 継続的改善 |

| レビュー体制 | 4段階レビュー 緊急時は2段階 | 時間をかけた慎重な校閲 専門家による検証 | 非専門者による読者視点チェック 企業方針との整合性確認 |

体系的な情報設計

マニュアル作成では、読者が迷わず目的の情報にたどり着ける設計が重要です。

全体から詳細への階層構造を作ることから始めます。例えば、ECサイトの運営マニュアルなら「商品登録→在庫管理→注文処理→顧客対応」という大きな流れを目次で示し、各章で具体的な操作手順を説明します。

関連情報への導線も欠かせません。「商品登録」の章で在庫設定について触れたら、「詳しくは在庫管理の章を参照」というリンクを設置します。読者が疑問を感じた瞬間に、関連情報へスムーズに移動できることで理解が深まります。

更新ルールの文書化により、情報の鮮度を保ちます。「毎月第1営業日に見直し」「システム更新時は即座に反映」「承認は部長が行う」といった具体的なルールを決めておけば、古い情報による混乱を防げます。

読者に配慮した設計

マニュアルは、さまざまな習熟度の読者が使うことを前提に設計する必要があります。

習熟度別の入り口を用意することで、初心者は基礎から、経験者は応用から始められます。私が支援したSaaS企業では、マニュアルのトップページに「初めて使う方」「基本操作を覚えたい方」「高度な機能を知りたい方」の3つのボタンを配置し、それぞれ異なる章から読み始められるようにしました。

緊急時の対応は特に目立つ場所に配置します。システムエラーやトラブル対応は、赤枠で囲ったり、ページ上部に固定表示したりして、慌てている読者でもすぐに見つけられるよう工夫します。

読者の声を活かす仕組みとして、各ページに「この説明は分かりやすかったですか?」「改善してほしい点があれば教えてください」といったフィードバック機能を設置します。これはFAQ記事でも同様に重要で、記事ごとに評価ボタンやコメント機能を設けることで、どの記事が分かりにくいか、どんな情報が不足しているかを把握できます。定期的に寄せられた意見を分析し、分かりにくい部分を特定して改善につなげることで、FAQ記事もマニュアルも使いやすく育てていけます。

ヘルプドッグの高機能エディタ活用

ここで、FAQ記事作成を劇的に効率化できるツールをご紹介したいと思います。

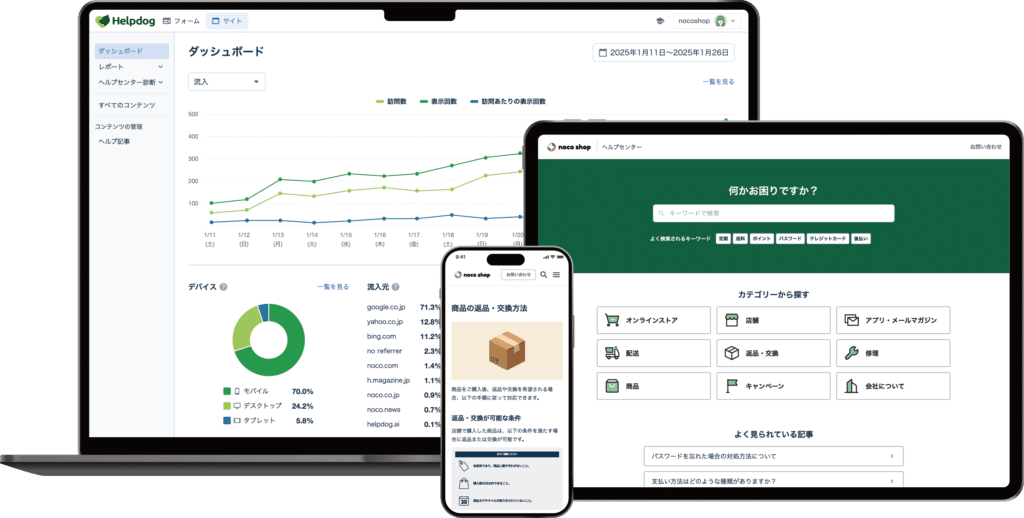

私が普段、お客様に推奨しているセルフサポートシステム「ヘルプドッグ」には、リッチコンテンツ対応の高機能エディタが搭載されています。このエディタを使うことで、これまでお話ししてきた記事作成のベストプラクティスを、技術知識なしで実現できるんです。

1. 多彩なコンテンツ埋め込み機能

ヘルプドッグのエディタなら、さまざまなメディアを簡単に記事に組み込めます。

| 対応サービス | 用途 | 埋め込み方法 |

|---|---|---|

| YouTube・TikTok・Instagram | 操作手順の動画説明、視覚的な案内 | URLをペーストするだけ |

| Googleマップ・カレンダー | 店舗案内、予約システム連携 | ワンクリックで埋め込み |

| Canva・Figma・Miro | 図表、スライド資料、設計図 | 外部サービスから直接連携 |

| Googleドキュメント・Box | PDF資料、詳細マニュアル | ファイル共有・閲覧機能 |

例えば、複雑な設定手順を説明する際に、YouTube動画を埋め込むことで読者の理解度が格段に向上します。従来なら動画ファイルのアップロードで読み込みが重くなっていましたが、YouTube埋め込みなら軽快な動作を保てます。

2. 記事管理の自動化機能

ヘルプドッグには、記事作成の効率化と品質向上を支援する機能が充実しています。

2-1. 目次の自動生成機能

見出し構造を意識した執筆が自然に身につきます。H2、H3タグを使って記事を書けば、自動的に目次が生成され、読者にとって分かりやすい記事構成を保ちながら、作成者の負担を軽減できます。

2-2. 読了時間の自動表示

読者が記事を読む時間を事前に把握できます。「約3分で読めます」といった表示により、忙しい読者への配慮として非常に効果的です。

2-3. 下書き・公開設定の切り替え

記事の品質管理が容易になります。校閲プロセスを経てから公開することで、ミスのない記事を提供できます。チーム内でのレビュー体制も構築しやすくなります。

2-4. 記事評価とフィードバック収集

各記事に評価ボタンが自動設置され、読者からのフィードバックを継続的に収集できます。どの記事が分かりにくいか、改善が必要かを数値で把握できるため、データに基づいた記事改善が可能です。

3. ヘルプドッグ導入のメリット

ヘルプドッグなら、これまでお話しした記事作成のノウハウを、誰でも簡単に実践できる環境が整っています。技術的な知識がなくても、プロレベルのFAQ記事を作成できるため、チーム全体の記事品質向上を実現できます。

よくあるご質問

Q1. FAQ記事の更新頻度はどの程度が適切ですか?

A. FAQ記事の更新頻度は、記事の性質と業界の変化速度によって異なります。

基本的な操作手順などの記事は、システム更新やUI変更があった際に随時更新します。一般的には3〜6ヶ月に一度は内容を見直し、古い情報がないかチェックすることをお勧めします。

政策や制度に関連する記事は、関連法規の改正時に即座に更新が必要です。この場合、事前に改正スケジュールを把握し、計画的に準備を進めることが重要です。

Q2. 複数人でFAQ記事を作成する際の品質統一方法は?

A. スタイルガイドの作成が最も効果的です。文体、語調、専門用語の使い方、画像の加工方法などを統一したガイドラインを作成し、全執筆者で共有します。

レビュープロセスの標準化も欠かせません。執筆→校閲→承認という流れを明確にし、各段階でのチェックポイントを文書化します。

定期的な品質チェックにより、ガイドラインの浸透度を確認し、必要に応じてガイドラインの見直しも行います。

Q3. AI生成文章をFAQ記事に使用する際の著作権上の注意点は?

A. 現在の日本では、AI生成文章自体には著作権が発生しないとされていますが、学習データに他者の著作物が含まれている可能性があるため、注意が必要です。

事実確認と独自性の確保を徹底し、AI生成文章をそのまま使用するのではなく、必ず人間が校閲・加筆修正を行うことをお勧めします。

社内ガイドラインの策定により、AI活用の範囲と責任体制を明確にしておくことも重要です。

Q4. FAQ記事に動画を埋め込む際のSEO効果はありますか?

A. YouTube動画の埋め込みは、SEO効果が期待できます。動画コンテンツは検索エンジンから高く評価される傾向があり、ページの滞在時間向上にも寄与します。

ただし、動画だけに頼らず、テキストでの説明も併記することが重要です。検索エンジンは動画の内容を完全に理解できないため、テキストでの補完が不可欠です。

動画のタイトルと説明文の最適化により、検索結果での表示機会を増やすことも可能です。

Q5. FAQ記事の効果測定はどのように行えばよいですか?

A. 検索ヒット率と記事評価を基本指標として測定します。特定の記事がどの程度検索され、読者にとって有用だったかを定量的に把握できます。

問い合わせ件数の変化も重要な指標です。FAQ記事の公開前後で、関連する問い合わせがどの程度減少したかを追跡します。

離脱率と滞在時間を分析することで、記事の分かりやすさを客観的に評価できます。離脱率が高い記事は、内容の見直しが必要なサインです。

ヘルプドッグで始める効率的なFAQ記事作成

今回お話しした記事作成のノウハウを実践する上で、適切なツール選択は非常に重要です。

私がこれまで多くの企業様を支援してきた経験から申し上げると、FAQ記事の作成・管理・改善を一貫して行えるシステムとして、「ヘルプドッグ」は理想的な解決策だと確信しています。

誰でも簡単にFAQ記事を作成・公開

ヘルプドッグなら、HTMLや専門知識がなくても、今回ご紹介した記事作成のベストプラクティスをすべて実現できます。

1. 直感的な記事作成環境

ノーコードでの記事作成により、Word感覚で見出し構造や箇条書きを設定できます。技術的な知識がないスタッフでも、読みやすいFAQ記事を即座に作成できるため、チーム全体での記事作成が可能になります。

2. リッチコンテンツの簡単埋め込み

今回お話しした「動画活用」や「画像での補完」も、URLを貼り付けるだけで実現できます。YouTube動画、図表、スクリーンショットなど、分かりやすい記事に必要な要素を技術的なハードルなしで組み込めます。

3. 即座の公開と更新管理

記事の下書き・公開設定により、校閲プロセスを経てから安心して公開できます。また、システム更新や仕様変更があった際も、すぐに記事を修正・更新できるため、常に最新で正確な情報を提供できます。

継続的な改善を支援する機能

ヘルプドッグには、FAQ記事を「作って終わり」ではなく、継続的に改善していく仕組みが整っています。

AIによる自動診断機能が、どの記事が分かりにくいか、どんな検索で見つからないかを定期的に分析し、改善点を具体的に提案してくれます。これにより、今回お話しした「データに基づく記事改善」を自動化できます。

さらに、AIを搭載した先回りスマート検索により、読者の検索リテラシーに関わらず、欲しい情報がすぐに見つかる環境を実現しています。検索ワードの入力中に関連するFAQを自動サジェストしたり、「ログイン」と「サインイン」のような同意語を自動的に寄せて検索ヒットさせたりすることで、「答えはあるのに見つからない」という状況を解消できます。

290万語の語彙データと6万語の同意語データにより、専門用語を使ってしまった記事でも、読者が一般的な言葉で検索した際に確実に見つけられる環境が提供されます。

組織全体でのFAQ運用を実現

ヘルプドッグなら、今回ご紹介した「レビュー体制」や「品質統一」も簡単に実現できます。複数人での記事編集、承認フロー、統一されたデザインでの公開まで、組織的なFAQ運用に必要な機能がすべて揃っています。

「記事は作ったけれど、読まれていない」「書き方が分からず、チーム全体の記事品質がバラバラ」「技術的な制約で改善が進まない」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度ヘルプドッグの活用をご検討ください。皆様のFAQ運用が、より効果的で持続可能なものになるよう、全力でサポートいたします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。効果的なFAQ記事の書き方について、基本的な文章構成から最新のAI活用法まで、幅広くお話しさせていただきました。

私自身、多くの企業様のFAQ改善をお手伝いする中で、「書き方一つで、こんなにも記事の効果が変わるのか」と驚かされることが日常的にあります。特に、読者視点での記事構成と適切な校閲プロセスを身につけていただくことで、劇的な改善を実現された事例を数多く見てきました。

FAQ記事作成は、決して特別な才能が必要な業務ではありません。今回ご紹介したポイントを意識して継続的に取り組んでいただければ、必ず読者に喜ばれる記事を作成できるようになります。

もし記事作成の過程で迷いが生じたり、より具体的なアドバイスが必要になったりした際は、いつでもお気軽にご相談ください。一緒に、お客様に愛されるFAQサイトを作り上げていきましょう!

FAQ記事品質チェックリスト

作成したFAQ記事の品質を確認するために、以下のチェックリストをぜひご活用ください。私がこれまで数多くの企業様を支援してきた中で、「このチェックリストがあったおかげで記事の品質が安定した」とお喜びの声をいただいている実績のあるリストです。

公開前の最終確認として使用することで、読者にとって分かりやすく有用な記事を安定して提供できます。特に、チーム内での品質統一や新人スタッフの教育にも効果的ですので、ぜひ組織全体での活用をお勧めします。

基本構成チェック

| 項目 | チェック内容 | ✓ |

|---|---|---|

| 結論ファースト | 冒頭2〜3行で解決方法や回答の核心が示されている | |

| 文字数 | 記事タイプに応じた適切な文字数になっている | |

| 見出し構造 | H2、H3で論理的な階層構造が作られている | |

| 段落構成 | 1段落あたり3〜5文で構成されている | |

| 箇条書き使用率 | 全体の20〜30%程度に抑えられている | |

| 画像・図解 | 理解を助ける画像や図解が適切に配置されている | |

| 動画コンテンツ | 複雑な手順は動画で補完されている(必要に応じて) | |

| 添付ファイル | 関連資料やマニュアルが適切にリンクされている |

文章表現チェック

| 項目 | チェック内容 | ✓ |

|---|---|---|

| 平易な用語 | 専門用語を避け、一般的な用語を使用している | |

| 専門用語説明 | 避けられない専門用語には簡潔な説明を併記している | |

| 能動態の使用 | 受動態が連続せず、読者が取るべき行動が明確 | |

| 文の長さ | 1文あたり50文字程度に収まっている | |

| 語尾の統一 | 「です・ます」調で統一されている |

読者視点チェック

| 項目 | チェック内容 | ✓ |

|---|---|---|

| 読者の状況理解 | 読者が困っている状況を想定した構成になっている | |

| 手順の明確性 | 各ステップが具体的で実行可能な内容になっている | |

| 完了の目安 | 手順説明では各段階の完了状態が明示されている | |

| 代替手段の提示 | 解決しない場合の次の手段が示されている | |

| 注意事項の配置 | 重要な注意点が適切な位置に配置されている |

技術的品質チェック

| 項目 | チェック内容 | ✓ |

|---|---|---|

| 誤字脱字 | 音読して誤字脱字がないことを確認済み | |

| 助詞の正確性 | 「が/は」「に/で」「を/が」の使い分けが正しい | |

| 情報の正確性 | 記載内容が最新かつ正確であることを確認済み | |

| 実証確認 | 手順通りに操作して実際に問題が解決することを確認済み | |

| リンクの確認 | 関連リンクが正しく機能することを確認済み |

スマートフォン対応チェック

| 項目 | チェック内容 | ✓ |

|---|---|---|

| スクロール回数 | スマートフォンで3回以下のスクロールで読了できる | |

| 画面表示 | スマートフォンで読みやすいレイアウトになっている | |

| タップしやすさ | ボタンやリンクがスマートフォンでタップしやすい | |

| 画像の最適化 | 画像がスマートフォンで適切なサイズで表示される |

レビュー実施チェック

| 項目 | チェック内容 | ✓ |

|---|---|---|

| 1次レビュー | 執筆者自身による見直しを実施済み | |

| 2次レビュー | 同僚による専門性チェックを実施済み | |

| 3次レビュー | 非専門者による読者視点チェックを実施済み | |

| 最終レビュー | 責任者による企業方針適合性チェックを実施済み | |

| 修正反映 | 各レビューでの指摘事項を適切に修正済み |

使用方法:各項目を確認して「✓」欄にチェックを入れてください。すべての項目にチェックが入った記事は、読者にとって分かりやすく有用なFAQ記事として公開できる品質に達しています。

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。カスタマーサポート業界での実務経験を背景に、FAQ記事の作成から検索最適化、チーム運用体制の構築まで、包括的なサポート改善を支援しています。これまでに、ECサイト、SaaS企業、金融機関、教育サービスなど、多様な業界でのFAQ構築プロジェクトに携わり、「記事が見つからない」「内容が分かりにくい」といった現場の課題解決を得意としています。

特に、技術的な専門知識を持ちながら文章表現に課題を感じている企業様に対して、実践的で再現性の高い記事作成手法をお伝えすることを重視しています。「誰でも分かりやすいFAQ記事を書けるようになること」をゴールに、現場に寄り添った支援を心がけています。記事執筆においては、「読者の立場に立った情報提供」を第一に考え、理論と実践のバランスを取りながら、すぐに現場で活用できる具体的なノウハウをお届けしています。

最近は週末にミニマリスト系YouTubeを見て整理整頓にハマっており、FAQ記事の情報整理にもその発想を活かしています。また、ChatGPTなどの生成AIを記事作成にどう活用するかを日々研究中で、効率化と品質向上の両立を追求しています。