「FAQサイトを作りたいけど、何から始めたらいいかわからない…」「外注の見積もりが予算の3倍で諦めかけている…」「問い合わせ対応に追われて、本来の業務に集中できない…」

実は、これらのお悩みは、私がお客様から毎日のようにお聞きする内容なんです。つい先日も、従業員50名程度の通販会社の社長様から「カスタマーサポートの負担を減らしたいけど、FAQシステムの見積もりを取ったら初期費用だけで200万円と言われて…」というご相談をいただきました。また、別のIT企業の担当者様からは「自社でFAQサイトを作ろうとしたけど、検索機能一つ作るのにどれだけ大変か、やってみて初めてわかりました」というお話も。

でも、安心してください!こうしたお悩みは、決して皆様だけのものではありません。そして何より、FAQサイトは正しい手順と最適なツールがあれば、思っているよりもずっと簡単に、そして費用を抑えて構築できるんです。

実際、私がサポートさせていただいた企業様の中には、予算100万円で諦めかけていたのに、月額4万円程度のツールで理想的なFAQサイトを構築されたケースもたくさんあります。重要なのは「何にお金をかけるべきか」「どんな手順で進めるべきか」を正しく理解することなんです。

こんにちは!ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコと申します。これまで数多くの企業様のFAQ構築をお手伝いしてきた経験から、今回ははじめてのFAQサイト作りについて、現場目線で実践的にお話しします。一緒に、お客様に喜ばれるFAQサイトを作っていきましょう!

この記事でわかること:

- FAQサイトを作る方法と運用コスト

- 1つか複数か、サイト構成の判断基準

- FAQ運用担当者に必要なスキルと体制づくり

- 社内版と社外版の違いと必要な機能

- FAQと手順書の違い、効果的な書き方とテクニック

FAQサイトは何で作る?選択肢と特徴を整理

FAQサイトを作る方法を考えるとき、多くの企業様が最初に悩まれるのがどの手段を選ぶかということです。実際、私のもとにも「WordPressで作れば安上がりって聞いたけど本当?」「自社開発とSaaSツール、どっちがいいの?」というご相談がよく寄せられます。

選択肢は大きく5つありますが、それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の状況によって最適解は変わります。例えば、IT企業でエンジニアが社内にいる場合と、小売業でITリソースが限られている場合では、当然選ぶべき手段が異なってくるんです。

各手段の比較と選び方

| 手段 | 初期費用 | 月額費用 | 技術知識 | 更新の手軽さ | FAQ特化機能 | おすすめ企業 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 自社Webサイト直接構築 | 50万円〜 | 3万円〜 | 必要 | △ | なし | 大企業・IT企業 |

| WordPress等のCMS | 20万円〜 | 2万円〜 | やや必要 | ○ | プラグイン次第 | 中規模企業 |

| 検索型FAQシステム | 30万円〜 | 5万円〜 | 不要 | ○ | 検索特化 | 大企業 |

| セルフサポートシステム(ヘルプドッグ等) | 設定費用のみ | 4万円〜 | 不要 | ◎ | 豊富 | 全業種・規模問わない・問い合わせ量多いケースに最適 |

| チャットボット | 30万円〜 | 5万円〜 | やや必要 | △ | 対話特化 | IT・サービス業 |

自社のWebサイトに直接構築する場合の実情

既存のWebサイトにHTMLページとして追加する方法です。一見コストが安そうに見えますが、実は落とし穴が多いんです。

先日ご相談いただいた製造業のA社様は「自社サイトにFAQページを作れば安く済む」と考えて見積もりを取ったところ、検索機能だけで50万円、スマホ対応で30万円と、予想以上の金額になってしまいました。さらに、FAQ1件追加するのに毎回エンジニアへの依頼が必要ということが後でわかり、結局FAQ専用ツールに変更されました。

この方法は、既にWeb制作チームが社内にいて、継続的な開発リソースを確保できる大企業でない限り、あまりおすすめできません。

WordPress等のCMSを活用する場合

WordPressなどのCMSを使ってFAQサイトを構築する方法は、中規模企業でよく選ばれる手段です。

実際に成功した事例として、従業員50名程度のソフトウェア会社B社様があります。社内にWordPressの知識がある担当者がいたため、プラグインを活用して検索機能付きのFAQサイトを構築できました。ただし、セキュリティアップデートや検索精度の改善などで、月に5〜10時間程度の保守作業が必要になっているのが実情です。

この方法を選ぶ場合は、WordPressの保守を継続できる体制があることが前提になります。

FAQ専用ツール・SaaSの実力

ヘルプドッグをはじめとする、FAQ特化のSaaSは、実は最もバランスの取れた選択肢なんです。

例えば、ECサイトを運営するC社様は、FAQ専用ツール導入前は問い合わせ対応に1日3時間かかっていましたが、導入後は1日1時間程度に削減できました。専門的な知識は不要で、普段Wordを使っている感覚でFAQを作成・更新できるため、カスタマーサポート担当者が直接運用できているのが成功の要因です。

月額費用は発生しますが、人件費削減効果を考えると、多くの企業でROIが見合うケースが多いんです。

チャットボットという選択肢

近年人気のチャットボットですが、FAQサイトとは少し性質が異なります。実は、チャットボットにもいくつかのタイプがあり、それぞれ特徴が大きく異なるんです。

| タイプ | 仕組み | メリット | デメリット | 適用場面 |

|---|---|---|---|---|

| シナリオ型 | 事前に設定したルールで回答 | 安定した回答・低コスト | 複雑な質問に対応困難 | 簡単な案内・誘導 |

| AIチャットボット | 機械学習で自然な対話 | 柔軟な対話・学習機能 | 学習データが必要・予測困難 | 一般的な問い合わせ対応 |

| 生成AI・RAG型 | 文書を参照して正確な回答生成 | 高精度・ハルシネーション低減 | 導入コスト高・技術的複雑さ | 専門的な問い合わせ対応 |

特に注目されているのがRAG(Retrieval-Augmented Generation)技術を搭載した生成AI型チャットボットです。従来のAIチャットボットの課題だったハルシネーション(AIが事実でない情報を生成してしまう現象)を大幅に低減できるため、企業での導入が急速に進んでいます。

金融サービスのD社様では、当初シナリオ型チャットボットで複雑な手続きの説明を行おうとしましたが、「情報を一覧で見たい」というお客様からの要望が多く、結局FAQサイトとの併用になりました。現在はRAG型チャットボットの検討も進められており、簡単な質問への即答と正確な情報提供の両立を目指されています。

運用コストを正しく把握する

FAQ運用で失敗する企業様の多くが初期費用だけしか考えていなかったというケースです。実は、FAQサイトの運用では初期費用よりも継続費用の方が重要なんです。

例えば、ある小売チェーンのE社様は「初期費用が100万円なら安い」と自社開発を選択しましたが、月々の保守費用、セキュリティ対策、機能追加などで年間200万円以上のコストがかかることが後でわかりました。3年間の総費用を計算すると、FAQ専用ツールの方が400万円以上安かったという結果に。

自社開発の隠れたコスト詳細

自社開発を検討される企業様によくお伝えするのは、「見積もりに出てこない費用」が実は一番高くつくということです。多くの場合、最初の見積もりは開発費用のみで、運用に必要なコストが含まれていません。

以下の表は一例ですが、実際にはこれ以上のコストがかかるケースが大半です。なぜなら、FAQサイトは「作って終わり」ではなく、継続的な運用・改善が必要なシステムだからです。

特に見落としがちなのが、エンジニアやシステム管理者の人件費です。JJ社様(従業員200名・小売業)では、自社開発後にシステムの保守・改善のために専任エンジニア1名の採用が必要になり、年間人件費だけで600万円の追加コストが発生しました。「最初の見積もり100万円だったのに、結果的に年間600万円かかるとは思わなかった」というのが、担当者様の率直な感想でした。

また、システムの不具合対応、セキュリティアップデート、新機能追加なども継続的に発生します。外部の開発会社に依頼する場合も、1回の修正で10〜30万円程度かかることが多く、年間の保守費用は初期開発費用と同程度になることも珍しくありません。

| 項目 | 初期費用 | 年間維持費用 | 具体的な内容 |

|---|---|---|---|

| サイト構築 | 50万円〜 | – | デザイン・HTML・CSS作成 |

| 検索機能開発 | 30万円〜 | – | 全文検索・フィルター機能 |

| スマホ対応 | 20万円〜 | – | レスポンシブデザイン対応 |

| サーバー・ドメイン | 5万円〜 | 10万円〜 | ホスティング・SSL証明書 |

| セキュリティ対策 | 10万円〜 | 15万円〜 | 脆弱性対応・監視 |

| アップデート対応 | – | 20万円〜 | 機能追加・バグ修正 |

| 合計 | 115万円〜 | 45万円〜 | 3年総額:250万円〜 |

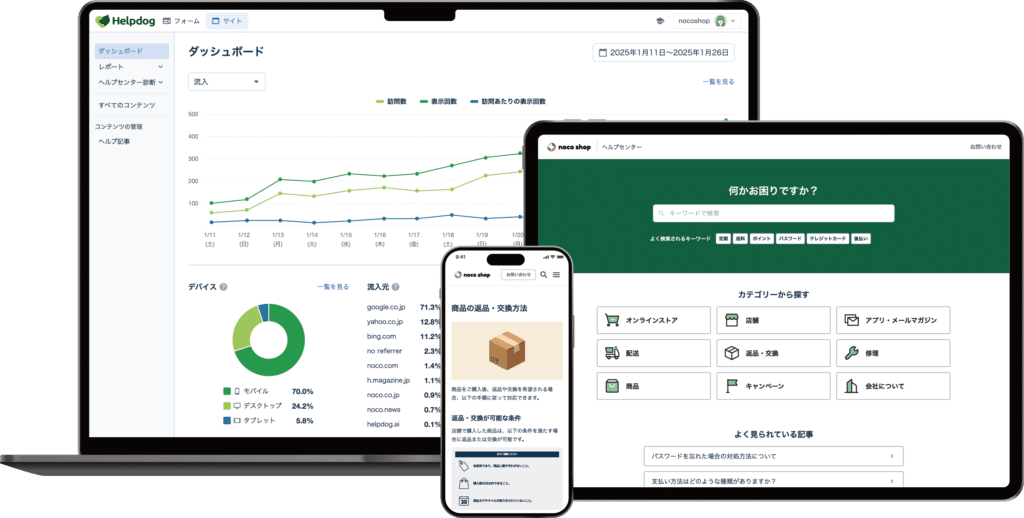

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」のコストパフォーマンス

ここで、具体的な事例として、私たちの提供するFAQシステム「ヘルプドッグ」の料金体系をご紹介します。なぜヘルプドッグを例に挙げるのかというと、FAQ機能を含んだ専用ツールとして、どれだけ高いコストパフォーマンスを実現できるかを、実際の数字でご確認いただきたいからです。

たとえば、先日ご相談いただいた製薬会社EE社様では、自社開発によるFAQシステム構築に、3年間で総額300万円の見積もりが出ていました。一方、ヘルプドッグのエントリープランを導入した場合、同じ3年間で143万円。実に157万円のコスト削減を実現しています。

しかも、ヘルプドッグには以下の内容がすべて月額費用内に含まれています

- 継続的な機能アップデート

- 専門サポートチームによる支援

- AIによるFAQ改善提案機能

これらは自社開発では個別にコストが発生するため、実際の差額はさらに大きくなります。また、1時間あたりの運用コストで考えると、ヘルプドッグは非常に低コストです。

- エントリープラン(24時間365日稼働):約55円/時

- プロフェッショナルプラン:約110円/時

これは、たとえば「アルバイトスタッフの時給(1,500円前後)」と比較しても、圧倒的に安価であることがわかります。

| プラン名 | 月額費用 | 年間費用 | 3年総額 | 主な機能 |

|---|---|---|---|---|

| エントリープラン | 39,800円 | 477,600円 | 1,430,000円 | 基本機能一式+サポート付き |

| プロフェッショナルプラン | 79,800円 | 957,600円 | 2,870,000円 | 高度な分析機能+複数サイト対応+拡張サポート |

専用ツールであるヘルプドッグは、導入後も進化を続けることを前提に設計されています。一方で、自社開発の場合は、機能追加や保守に手が回らず、次第に陳腐化していくリスクもあります。

だからこそ、費用だけでなく「運用の持続性」と「改善スピード」も含めて、ぜひ比較いただきたいポイントです。

1つか複数か?サイト構成の判断基準

FAQサイトは1つにまとめるべきか、複数に分けるべきかこれも企業様からよくいただく質問です。

判断の基準として私がお伝えしているのは、ユーザーの立場に立って考えるということです。例えば、通信会社のF社様では、個人向けサービスと法人向けサービスでユーザー層が全く異なるため、FAQサイトも完全に分離しています。一方、雑貨店のG社様では、店舗とオンラインショップで共通の質問が多いため、1つのサイトにまとめて運用されています。

サイト統合 vs 分離の判断基準

「1つのサイトにまとめるか、複数に分けるか」を判断する際は、ユーザーの視点に立って考えることが最も重要です。私がよくお客様にお伝えするのは、「管理しやすさではなく、お客様の使いやすさを最優先に考えましょう」ということです。

実際、管理側の都合だけで判断してしまい、後で問題が発生するケースをよく見かけます。例えば、ある金融サービス会社では、管理を簡単にするために個人向けと法人向けのFAQを1つにまとめていましたが、個人のお客様が法人向けの複雑な情報に混乱して、かえって問い合わせが増えてしまったという事例もありました。

逆に、過度に分割しすぎて失敗したケースもあります。教育サービスを展開するFF社様では、科目ごと・学年ごとに細かくFAQサイトを分けていましたが、保護者の方から「子どもが複数の科目を受講しているのに、FAQを探すのが大変」というクレームをいただき、最終的に統合されました。

以下の表は、これまでの経験をもとに、判断の指針をまとめたものです。すべての項目を満たす必要はありませんが、ユーザー層の違いは特に重要です。

| 判断項目 | 1つのサイト推奨 | 複数サイト推奨 |

|---|---|---|

| ユーザー層 | 同じ・重複が多い | 明確に異なる |

| サービス内容 | 関連性が高い | 独立性が高い |

| 問い合わせ窓口 | 統一されている | 分かれている |

| 運用リソース | 限られている | 各サービスに専任者あり |

| ブランディング | 統一したい | 分けたい |

実際の成功事例

1つにまとめて成功したケース(H社・教育サービス) H社様は当初、小学生向け・中学生向け・高校生向けで3つのFAQサイトを運営していました。しかし、保護者の方から「子どもが複数学年のサービスを使っているので、FAQを行き来するのが大変」という声をいただき、1つのサイトに統合。カテゴリで学年別に分類することで、使いやすさが大幅に向上しました。

複数に分けて成功したケース(I社・SaaS企業) I社様は、人事管理ツールと営業管理ツールという全く異なる製品を展開しています。ユーザー(人事担当者と営業担当者)の知識レベルや関心事が大きく異なるため、FAQサイトも完全に分離。それぞれのユーザーに特化した内容で運用することで、自己解決率が40%向上しました。

FAQ運用担当者に必要なスキル

「FAQ運用って、特別なスキルが必要なんじゃないの?」という不安をお持ちの方が多いのですが、実はそれほど高度なスキルは必要ありません。

私がこれまで見てきた成功企業の担当者様に共通しているのは、相手の立場に立って考えられるということです。技術的なスキルより、むしろコミュニケーション能力や共感力の方が重要なんです。

必要なスキルレベルと習得方法

| スキル分野 | 必要レベル | 具体例 | 習得方法 |

|---|---|---|---|

| PC操作 | Word・Excel程度 | 文書作成・表作成 | 社内研修・オンライン講座 |

| 文章作成 | わかりやすい説明 | 専門用語を避けた表現 | ライティング本・実践練習 |

| 情報整理 | カテゴリ分類 | 似た質問をグループ化 | 他社FAQサイト参考 |

| 画像編集 | スクリーンショット作成 | 操作手順の画像作成 | 無料ツール(Canva等) |

| コミュニケーション | 他部署との連携 | 情報収集・確認依頼 | 社内での実践経験 |

技術スキルは思っているより簡単

例えば、ヘルプドッグのようなFAQ専用ツールなら、普段メールを書くのと同じ感覚でFAQ記事を作成できます。J社様の担当者の方は「最初はHTMLとか覚えなきゃいけないのかと思って不安でしたが、Wordで文書を作るのと変わらなくて拍子抜けしました」とおっしゃっていました。

重要なのは、完璧を目指さないことです。最初は多少不格好でも、運用しながら少しずつ改善していけば必ず上達します。

専任担当者は必要?体制について

「FAQ運用に専任者を置く余裕がない」というお悩みを、特に中小企業の方からよくお聞きします。でも、実は専任者がいなくても成功している企業はたくさんあるんです。

重要なのは「専任か兼任か」ではなく、継続できる仕組みを作ることです。例えば、従業員30名のK社様では、カスタマーサポート担当者がFAQ運用を兼任していますが、月1回30分の振り返りミーティングを設けることで、効果的な運用を続けられています。

FAQツールはどの部署で導入・管理すべきか

「FAQツールの導入を検討しているけど、どの部署が主導すべき?」これもよくご相談いただく内容です。実際、部署選びを間違えると、せっかく導入したツールが活用されずに終わってしまうケースもあるんです。

最も成功率が高いのはカスタマーサポート部門主導での導入です。理由は明確で、お客様の生の声を一番よく知っている部署だからです。どんな質問が多いか、どんな表現でお客様が困っているかを肌で感じているため、本当に役立つFAQを作ることができます。

| 主導部署 | 成功率 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| カスタマーサポート | 高い | 顧客の生の声を把握・実用性重視 | 技術的な内容で他部署との連携必要 |

| IT・システム部門 | 中程度 | 技術的な構築は得意 | 顧客視点が不足しがち |

| 経営企画・総務 | 低い | 全社的な視点で推進 | 現場の実情把握が困難 |

| 営業部門 | 中程度 | 顧客接点あり・売上への意識 | 運用継続のリソース不足 |

管理・運用を行う最善の部門とその理由

実際の運用フェーズでは、カスタマーサポート部門が中心となり、他部署と連携する体制が最も効果的です。

CC社様の事例では、当初IT部門主導でFAQツールを導入しましたが、「技術的には完璧だけど、お客様の求める内容になっていない」という課題が発生しました。その後、カスタマーサポート部門に運用を移管したところ、3ヶ月で自己解決率が20%向上しました。

カスタマーサポート部門が適している理由は以下の通りです。

日々の問い合わせから課題を把握できる:

「今日は○○についての質問が5件もあった。FAQに追加しよう」という判断がリアルタイムでできます。

お客様目線での表現ができる:

専門用語を使わず、お客様が実際に使う言葉でFAQを作成できるため、検索でヒットしやすくなります。

効果を実感しやすい:

FAQ充実により問い合わせが減ることを直接体感できるため、運用モチベーションが維持されます。

部署間連携の成功パターン

ただし、カスタマーサポート部門だけですべてを完結させる必要はありません。役割分担による連携体制が重要です。

DD社様では以下のような体制で大成功されています。

| 部署 | 役割 | 具体的な業務内容 |

|---|---|---|

| カスタマーサポート部門 | 運用責任 | FAQ記事の作成・更新、アクセス解析と改善提案、日常的な運用管理 |

| 開発・技術部門 | 専門知識サポート | 技術的な内容の監修、新機能リリース時のFAQ作成支援、システム連携の技術的サポート |

| 営業部門 | 顧客情報提供 | 営業現場でよく聞かれる質問の共有、新サービス・キャンペーン情報の提供、顧客フィードバックの共有 |

| 経営層 | 方針決定・リソース確保 | FAQ運用方針の決定、必要なリソース・予算の確保、全社的な推進サポート |

この体制により、DD社様は1年間でFAQ記事数を50件から150件に増やし、問い合わせ件数を40%削減することに成功されました。

体制パターンと成功要因

FAQ運用の体制を考える際、「どの体制が正解か」と悩まれる企業様が多いのですが、実は企業規模や業種によって最適な体制は大きく異なります。重要なのは、自社の状況に合った体制を選ぶことです。

私がこれまで支援してきた企業様を分析すると、成功している組織には共通点があることがわかってきました。それは「継続できる仕組み」があることです。どんなに理想的な体制を作っても、実際の業務負荷に耐えられなければ形骸化してしまいます。

例えば、GG社様(従業員500名・製造業)では当初、専任3名のチーム体制でスタートしましたが、日常業務が忙しくチーム会議が開けず、結果的に一人の担当者に負荷が集中してしまいました。現在は専任1名+各部署のサポート担当という体制に変更し、むしろ効率的に運用できています。

ただし、現実的には専任者を置ける企業は少数派です。HH社様(従業員30名・IT企業)のように、最初は兼任1名で始めて、サービスの成長とともに専任に移行するケースもありますが、多くの企業では兼任での運用が続きます。だからこそ、兼任でも無理なく運用できるツール選びが重要になってきます。私がお客様によくお伝えするのは、「専任者を前提としたシステムを選ぶと、結局使われなくなる」ということです。

実際、II社様(従業員80名・サービス業)では、当初導入したFAQシステムが複雑すぎて、兼任担当者では更新が追いつかず、半年で形骸化してしまいました。その後、直感的に操作できるツールに変更したところ、兼任でも月20件のFAQ更新ができるようになり、問い合わせ件数を30%削減できました。

企業の成長段階に合わせて体制を柔軟に変更することも重要ですが、まずは現在のリソースで継続できる仕組みから始めることをおすすめします。

| 体制パターン | 企業規模 | 成功要因 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 専任1名体制 | 50名以上 | 品質の一貫性・スピード感 | 属人化リスク |

| 兼任1名体制 | 30名以下 | 低コスト・現場密着 | 他業務との両立 |

| チーム体制 | 100名以上 | 役割分担・チェック機能 | 調整コスト |

| 部署横断体制 | 規模問わず | 専門性・網羅性 | 責任の所在明確化 |

FAQ公開前のレビュー体制構築

品質の高いFAQを維持するには、公開前のチェック体制が欠かせません。

L社様では当初、担当者が作成してそのまま公開していましたが、専門的に間違った情報が掲載されて問題になりました。その後、作成→内容確認→最終承認→公開という3段階のフローを導入。各段階の責任者を明確にすることで、品質が大幅に向上しました。

最小限の体制でも、せめて作成者≠確認者の原則だけは守ることをおすすめします。自分で書いた文章は、どうしても客観視が難しいものです。

社内版と社外版の違いと必要な機能

FAQサイトを考えるとき、誰が使うかによって必要な機能が大きく変わります。特に最近は、社外のお客様向けだけでなく、社内の従業員向けのFAQを整備する企業が増えています。

私が支援したM社様では、当初お客様向けのFAQだけでしたが、新入社員の増加に伴い社内FAQ(業務手順書)の必要性を感じて追加構築されました。同じ「FAQ」でも、利用者が違えば求められる内容や機能が全く異なることを実感された事例です。

社外版(お客様向け)と社内版(従業員向け)の比較

| 項目 | 社外版(お客様向け) | 社内版(従業員向け) |

|---|---|---|

| 主な目的 | 問い合わせ削減・顧客満足度向上 | 業務効率化・ナレッジ共有 |

| 文体・表現 | 丁寧語・専門用語は避ける | 簡潔・社内用語も可 |

| アクセス制御 | 一般公開 | 社内限定・部署別制限 |

| 検索機能 | 高精度・多様なキーワード対応 | 業務用語・略語対応 |

| 更新頻度 | 随時・即座に反映 | 定期的・承認フロー重視 |

| デザイン重視度 | 高い(ブランドイメージ) | 実用性重視 |

社外版で特に重要な機能

問い合わせ前の自己解決促進

N社様では、問い合わせフォームに内容を入力すると、関連するFAQが自動で表示される機能を導入しました。これにより、フォーム送信前の自己解決が30%増加し、問い合わせ件数を大幅に削減できました。

スマートフォン最適化

特にBtoC企業では、スマートフォンからのアクセスが7割を超えるケースも珍しくありません。画面の小さなスマートフォンでも快適に使える設計が必須です。

社内版で重要なポイント

部署別のアクセス制御

O社様では、全社共通の情報と部署固有の情報を明確に分けています。人事情報は人事部のみ、技術仕様書は開発部のみがアクセスできるよう設定することで、情報の混乱を防いでいます。

更新履歴とバージョン管理

社内の業務手順は頻繁に変更されるため、いつ・誰が・何を変更したかの履歴管理が重要です。P社様では、手順変更時の影響範囲を把握するために、詳細な更新ログを活用されています。

FAQと手順書の違いを理解する

「FAQと手順書って、結局同じでしょ?」という質問をよくいただくのですが、実は明確な違いがあります。この違いを理解しないまま作成すると、ユーザーにとって使いにくいコンテンツになってしまうんです。

例えば、Q社様では最初すべての内容をFAQ形式で作成していましたが、「新規会員登録の方法」のような手順説明をQ&A形式にすると、かえって分かりにくくなることがわかりました。現在では、内容に応じてFAQ形式と手順書形式を使い分けて、ユーザビリティが大幅に向上しています。

FAQと手順書の特徴と使い分け

| 要素 | FAQ | 手順書 |

|---|---|---|

| 目的 | 疑問・問題の解消 | 作業の実行支援 |

| 形式 | Q&A(質問→回答) | ステップ形式(1→2→3) |

| 利用タイミング | 困った時に検索 | 作業をしながら参照 |

| タイトル例 | 「パスワードを忘れました」 | 「パスワード再設定の方法」 |

| 文体 | 疑問文→丁寧語での回答 | 簡潔な指示文 |

| 画像の役割 | 結果画面の確認 | 操作手順の説明 |

実際の使い分け例

▶ FAQ形式が適している内容

- トラブル対応(「ログインできません」)

- 仕様に関する質問(「パスワードの有効期限は?」)

- 料金・サービス内容(「解約時に手数料はかかりますか?」)

▶ 手順書形式が適している内容

- 操作方法(「アカウント登録の手順」)

- 設定方法(「メール通知設定の変更方法」)

- 申込み手続き(「サービス申込みの流れ」)

重要なのは、同じ内容でも利用者の状況によって両方の形式で用意することです。R社様では「機種変更時のデータ移行」について、FAQ形式(「データ移行できますか?」)と手順書形式(「データ移行の手順」)の両方を用意して、幅広いニーズに対応されています。

FAQと手順書の書き方、お作法とテクニック

効果的なFAQや手順書を作るには、いくつかのコツがあります。私がこれまでの経験で学んだ「使われるコンテンツ」の特徴をお伝えします。

最も重要なのは結論ファーストの原則です。ユーザーは答えを求めて来ているので、まず結論を示してから詳しい説明をする。これだけで離脱率が大幅に改善されます。

FAQ記事の効果的な構成パターン

FAQ記事を書くとき、多くの方が「どんな順番で情報を並べればいいの?」と悩まれます。実際、私が支援した企業様でも、最初は情報をただ羅列しただけの記事が多く、お客様から「結局何をすればいいのかわからない」という声をいただくケースがありました。

効果的なFAQ記事には、読み手が迷わず理解できる「型」があります。この構成パターンを覚えておけば、どんな内容でも分かりやすい記事が作れるようになります。実際、SS社様ではこのパターンを導入してから、FAQ記事の満足度が40%向上しました。

基本テンプレート

- 即答部分(1行で結論)

- 詳細説明(手順や条件)

- 注意事項(トラブル回避情報)

- 関連情報(追加で知っておくべきこと)

実例:パスワード再設定のFAQ

悪い例: 「パスワードの再設定についてですが、当社では安全性を重視したシステムを導入しており、複数の方法をご用意しております。メールアドレスを使った方法と、電話番号を使った方法があり…」

良い例: 「ログイン画面の『パスワードをお忘れですか?』から再設定できます。

手順:

- ログイン画面で『パスワードをお忘れですか?』をクリック

- 登録済みメールアドレスを入力

- 送信されるメールのリンクから新しいパスワードを設定

※メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。」

FAQ記事の文体とトーンのテクニック

▶ お客様に寄り添う文体の作り方

FAQ記事の文体は、お客様の不安や困りごとに共感しつつ、安心感を与える表現が効果的です。UU社様では、従来の事務的な文体から親しみやすい表現に変更したところ、顧客満足度が30%向上しました。

| 避けるべき表現 | 推奨する表現 | 理由 |

|---|---|---|

| 「仕様です」 | 「申し訳ございませんが、現在の仕様では〜」 | 冷たい印象を避ける |

| 「不可能です」 | 「恐れ入りますが、〜はできかねます」 | 丁寧さを保つ |

| 「間違っています」 | 「入力内容をご確認ください」 | 責めるような表現を避ける |

| 「当然です」 | 「ご案内の通り〜」 | 上から目線を避ける |

▶ 感情に配慮した表現技術

お客様がFAQを見るとき、多くの場合は困った状況にあります。VV社様では「お困りのことと思います」「ご不便をおかけして申し訳ございません」といった共感表現を冒頭に入れることで、問い合わせ前のお客様の苛立ちが大幅に軽減されたという報告をいただいています。

▶ 効果的な感情配慮表現

- 「お困りのことと思います」(困りごとへの共感)

- 「ご不安になられたかと思います」(不安への理解)

- 「すぐに解決いたします」(安心感の提供)

- 「一緒に確認していきましょう」(伴走感の演出)

手順書の詳細な書き方テクニック

ステップ分割の黄金ルール

手順書で最も重要なのは、1ステップ1アクションの原則です。WW社様では当初、1つのステップに複数の操作を含めていたため、お客様が途中で迷子になるケースが多発していました。1ステップ1アクションに細分化したところ、完了率が60%向上しました。

| 悪い例 | 良い例 |

|---|---|

| 「設定画面を開いて、アカウント情報を変更し、保存してください」 | 「1. 右上の『設定』をクリック 2. 『アカウント情報』を選択 3. 必要な項目を変更 4. 『保存』ボタンをクリック」 |

操作の根拠と目的を示すテクニック

単純に「ここをクリック」「これを入力」だけでなく、なぜその操作が必要なのかを簡潔に説明することで、ユーザーの理解が深まります。

根拠を示す表現例

「セキュリティ確保のため、パスワードを入力します」

「正しく保存されたことを確認するため、『保存完了』画面が表示されるまでお待ちください」

「設定を有効にするため、一度ログアウトしていただきます」

エラー対応の事前案内テクニック

優れた手順書は、エラーが起きる前に対処法を案内しています。XX社様では、よくあるエラーパターンを事前に記載することで、サポートへの問い合わせが40%減少しました。

エラー対応記載例

「手順3でエラーが表示された場合」

「画面が真っ白になった場合は、ブラウザを更新してください」

「『通信エラー』と表示されたら、5分程度お待ちいただいてから再度お試しください」

読みやすい文章の技術

FAQ記事の構成が決まったら、次に重要なのが文章そのものの読みやすさです。同じ情報でも、書き方次第でお客様の理解度が大きく変わります。

例えば、TT社様では既存のFAQを見直した際、「専門用語が多すぎて、お客様に伝わっていない」ことがわかりました。文章を見直して、具体的でわかりやすい表現に変更したところ、同じFAQ記事なのに自己解決率が25%向上しました。

特に重要なのは「具体性」「わかりやすさ」「親しみやすさ」の3つです。難しいテクニックは必要ありません。ちょっとした工夫で、格段に読みやすい文章になります。

▶ 具体性を重視する

「しばらくお待ちください」→「5分程度お待ちください」 「多少お時間をいただきます」→「最大24時間以内に処理されます」

▶ 専門用語は必ず説明する

「OTPを入力」→「OTP(6桁のワンタイムパスワード)を入力」 「ログアウト」→「ログアウト(サービスからの退出)」

▶ 手順は細かく分割する

複雑な操作は1画面1ステップの原則で、一つの手順に複数の操作を入れないことです。

文体の統一と品質管理

▶ 組織全体での文体統一

複数の担当者がFAQを作成する場合、文体やトーンの統一が重要になります。YY社様では、FAQ作成ガイドラインを策定し、全担当者が同じ文体で記事を作成できるようにしたところ、サイト全体の一貫性が大幅に向上しました。

▶ 文体統一のチェックポイント

| 項目 | 統一すべき要素 | 例 |

|---|---|---|

| 敬語レベル | 丁寧語の程度 | 「です・ます」調で統一 |

| 専門用語の扱い | 説明の有無・方法 | 初出時は必ず()で説明 |

| 数字の表記 | 全角・半角の統一 | 半角数字で統一 |

| 感嘆符の使用 | 使用頻度・場面 | お詫び時のみ使用 |

| 句読点 | 「、」「。」の使い方 | 文の区切りは明確に |

▶ 定期的な文章品質チェック

ZZ社様では、月1回のFAQ品質チェック会議を実施し、読みやすさ・正確性・最新性を定期的に見直しています。古い表現や不正確な情報を早期に発見できるため、常に高品質なFAQを維持できています。

画像・動画活用の実践的テクニック

スクリーンショットの作成ルール S社様では、FAQ用の画像について統一ルールを設けています。操作箇所は必ず赤枠で囲み、矢印で操作の流れを示し、個人情報などは必ずモザイクで隠す。これにより、誰が作成しても統一感のある画像になっています。

▶ 画像に含めるべき情報と除外すべき情報

| 含めるべき情報 | 除外すべき情報 | 理由 |

|---|---|---|

| 操作箇所の明示(赤枠・矢印) | 個人情報(名前・住所等) | プライバシー保護 |

| 操作後の結果画面 | 他社のロゴ・商標 | 法的リスク回避 |

| エラーメッセージの全文 | 古いUIデザイン | 情報の古さによる混乱 |

| ボタンやリンクの正確な文言 | 開発中の機能 | 公開前情報の流出防止 |

▶ 動画を使うべき判断基準

動画は効果的ですが、制作コストや編集コストが高いのも事実です。T社様では10ステップ以上の複雑な操作「動きがないと理解が困難な内容」に限定して動画を作成し、それ以外は画像付きテキストで対応されています。

▶ 動画制作の効率化テクニック

- 台本を事前に作成し、無駄な時間を削減

- 画面録画ツールを活用し、音声は後から追加

- 1本3分以内に収め、長すぎる場合は分割

- 字幕を必ず付けて、音声なしでも理解できるように

実際の運用では、テキスト7:画像2:動画1程度の比率が、制作コストと効果のバランスが良いと感じています。

成功事例に学ぶ、運用のポイント

これまで多くの企業様を支援させていただく中で、成功している企業には共通したパターンがあることがわかってきました。

特に印象的だったのは、U社様の事例です。FAQ導入当初は「とりあえず作って終わり」という状態でしたが、月1回の振り返りミーティングを始めてから劇的に改善されました。データを見て、ユーザーの声を聞いて、小さく改善を続けるという習慣が根付いたことで、1年後には問い合わせ件数が60%削減されました。

継続的改善のサイクル

FAQサイトは「作って終わり」ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。お客様の利用状況やフィードバックを見ながら、継続的に改善していくことで、真に役立つFAQサイトに育っていきます。

多くの企業様が「最初に完璧なFAQを作ろう」と考えがちですが、実はこれが失敗の原因になることが多いんです。完璧を目指しすぎて公開が遅れたり、実際の利用状況と異なる内容になってしまったり。

成功している企業様は、小さく始めて、データを見ながら育てるアプローチを取っています。V社様がまさにその典型例で、最初は10件のFAQから始めて、お客様の反応を見ながら徐々に充実させていき、1年後には50件の高品質なFAQサイトに成長させました。

▶ 月次振り返りの効果的な進め方

- よく見られているFAQ(人気記事)の確認

- 検索されているが該当記事がないキーワードの洗い出し

- 新しく発生した問い合わせの傾向分析

- FAQ追加・修正の優先順位付け

V社様では、このサイクルを回すことでお客様が本当に求めている情報が見えるようになったとおっしゃっています。

部署を超えた連携の重要性

FAQ運用は、カスタマーサポート部門だけでは完結しません。開発部門からの新機能情報、営業部門からの顧客の声、人事部門からの社内FAQ需要など、組織全体での情報共有が重要です。

W社様では、四半期に1回FAQ会議を開催し、各部署から情報を持ち寄る仕組みを作られています。この会議で決まった優先順位に基づいてFAQを整備することで、本当に必要な情報から順番に充実させることができています。

よくあるご質問

Q:FAQサイトの立ち上げにはどのくらいの期間が必要ですか?

A:FAQ専用ツールを使用する場合、最短1週間程度で公開可能です。ただし、これは基本的な設定と10〜20件程度の記事がある状態での話です。

実際のX社様の例では、ヘルプドッグ導入から公開まで2週間かかりましたが、これは既存の問い合わせメールを整理してFAQ化する作業に時間をかけたためです。まず小さく始めて、運用しながら充実させるというアプローチをおすすめしています。

Q:社内にFAQ作成のノウハウがない場合はどうすればよいですか?

A:多くの企業様が同じ状況からスタートされているので、全く心配いりません。重要なのは、初期構築サポートが充実しているツールを選ぶことです。

例えば、ヘルプドッグではご要望に応じて、業界別のテンプレートを導入時のキックオフミーティングでご提供し、他社事例をもとにした構成提案も行っています。Y社様は「最初は何を書いていいかわからなかったが、テンプレートがあったおかげで迷わず進められた」とおっしゃっていました。完璧を目指さず、まずは始めてみることが大切です。

Q:FAQサイトの効果測定はどのように行えばよいですか?

A:効果測定で最も重要なのは、導入前のデータを記録しておくことです。問い合わせ件数、対応時間、主な問い合わせ内容などを記録してから導入すると、効果が明確になります。

Z社様では、導入前月の問い合わせ件数100件が、導入3ヶ月後には40件まで減少しました。同時にFAQサイトの月間閲覧数1,200回を記録し、問い合わせが減った分、お客様がFAQで自己解決していることが数値で確認できました。

Q:FAQの記事数はどのくらい必要ですか?

A:数より質が大原則です。100件の使われないFAQより、10件の本当に役立つFAQの方がはるかに価値があります。

A社様は最初に50件のFAQを用意しましたが、分析してみると実際によく見られているのは10件程度でした。その10件を詳しく充実させ、画像も追加したところ、自己解決率が大幅に向上しました。最初は問い合わせの多い順に10〜20件から始めて、徐々に増やしていくのが効果的です。

Q:スマートフォン対応は必須ですか?

A:はい、絶対に必須です。特にBtoC企業では、スマートフォンからのアクセスが全体の7割を超えることが珍しくありません。

A社様は当初PC版のみでFAQを構築しましたが、アクセス解析の結果スマートフォンユーザーの離脱率が80%を超えていることがわかりました。スマートフォン対応後は離脱率が30%まで改善し、問い合わせ削減効果も大幅に向上しました。最初からマルチデバイス対応のツールを選ぶことを強くおすすめします。

ヘルプドッグで簡単・確実なFAQサイト構築を

これまでFAQサイトの作り方について詳しくお話ししてきましたが、「理解はできたけど、実際に自分たちでできるか不安…」という方も多いのではないでしょうか。

実際、私のもとにも「理論はわかったけど、実践が心配」「失敗したらどうしよう」というご相談が数多く寄せられます。でも安心してください。そんな皆様の不安を解消するために、私たちヘルプドッグがあるんです。

ヘルプドッグは、パソコン操作ができれば誰でも簡単にFAQサイトを作成・公開できるセルフサポートシステムです。月額39,800円から導入でき、1時間あたりわずか55円で24時間365日お客様をサポートします。「そんなに安くて本当に大丈夫?」と思われるかもしれませんが、これは人件費(1,500〜2,180円/時)と比較すると圧倒的にコストパフォーマンスが良いんです。

特に、初めてFAQサイトを作る企業様には手厚いサポートをご用意しています。業界別テンプレートの提供、専任コンサルタントによる初期構築支援、そして運用開始後もAIによる改善提案で継続的な品質向上をお手伝いします。

「技術的な知識がない」「運用が続けられるか心配」といった不安も、私たちが一緒に解決いたします。まずは無料の資料をご覧いただき、お気軽にご相談ください。皆様のFAQサイト構築を、心を込めてサポートさせていただきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は「はじめてのFAQサイトの作り方」について、選択肢の検討から具体的な運用方法まで、幅広くお話しさせていただきました。

私がこれまで多くの企業様とお話ししてきて強く感じるのは、完璧を目指さず、まず一歩を踏み出すことの大切さです。「失敗したらどうしよう」「うまくいかなかったら」と悩んでいる時間があったら、小さく始めてお客様の反応を見ながら改善していく。それが一番確実で、結果的に成功への近道なんです。

FAQサイトは、お客様にとっても企業にとっても大きな価値をもたらします。お客様は自分のペースで、知りたい情報をすぐに見つけることができる。企業は効率的なサポート体制を構築でき、本来注力すべき業務に時間を使えるようになる。こんな素晴らしい仕組みを、技術的な不安で諦めてしまうのはもったいないと思うんです。

もし「まだ不安がある」「具体的に相談したい」ということがございましたら、遠慮なくお声かけください。FAQ構築は決して一人で抱え込む必要はありません。私たちのような専門家と一緒に、お客様に喜ばれるFAQサイトを作っていきましょう。

皆様のFAQサイト構築が成功し、お客様満足度の向上と業務効率化の両方を実現されることを心から願っています!

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント

FAQ・ヘルプサイト構築分野で実務経験を持つ専門コンサルタントです。これまで企業様のFAQ構築・運用改善をサポート。支援実績は、ECサイト、SaaS企業、金融機関、教育サービス、製造業、小売チェーンなど多岐にわたり、企業規模も従業員10名の小規模企業から1,000名を超える大企業まで幅広く対応してきました。特に「FAQを作ったけど使われない」「検索しても見つからない」という現場の課題に対して、ユーザー目線での実践的な解決策を提案することを得意としています。

コンサルティングにおいては、単なるツールの導入支援にとどまらず、組織全体でのナレッジ共有文化の醸成と、長期的に継続可能な運用体制の構築を重視しています。「技術的な知識がなくても、お客様のことを思いやる気持ちがあれば必ず良いFAQが作れる」をモットーに、企業様に寄り添った支援を心がけています。