先日、ある大手通信会社のサポートセンターに電話をかけた時のことです。「お客様のお電話は大変混み合っております。このままお待ちいただくか、午後の時間帯におかけ直しください」というアナウンスが流れ、結局15分以上待たされました。ようやくつながったオペレーターの方は丁寧でしたが、途中で担当が変わり、また最初から同じ説明をする羽目に。最終的に解決まで40分近くかかりました。

「もっと簡単に、自分のタイミングで解決できる方法があれば…」その時強く感じたのは、私だけでなく多くの人が同じ思いを抱いているのではないかということでした。

実際、私がこれまで支援してきた企業の皆様からも、電話サポートに関する深刻なお悩みをよく伺います。「電話サポートの人件費が年々上がっている」「若いスタッフがすぐに辞めてしまう」「顧客から『電話がつながらない』という苦情が増えている」…皆様も、同じような課題を感じていませんか?

これらの問題は単なる運営上の課題ではありません。社会全体のコミュニケーション手段が根本的に変化していることの現れなんです。特に若い世代では電話に対する苦手意識が急激に高まっており、従来の電話中心のサポート体制では顧客満足度の維持が困難になってきています。

でも、安心してください。この変化に適応する具体的な解決策があります。一緒に現状を整理して、どうすれば顧客にも企業にもメリットのあるサポート体制を構築できるか考えていきましょう!

この記事を読むことで、電話サポートが抱える構造的な課題と、それを解決するセルフサポートシステムへの移行戦略がわかります。データに基づいた現状分析から具体的な導入方法まで、実践的な内容をお届けします。

この記事でわかること

- 電話サポートの社会的役割とその変化

- 電話サポート運営の現実的な課題とコスト構造

- 電話が苦手な顧客が増えている実態とデータ

- セルフサポートシステムへの効果的な移行方法

電話サポートが果たしてきた役割と時代の変化

まず、電話サポートの意義について整理しておきましょう。私がカスタマーサポート業界に携わり始めた10年以上前は、電話こそが「お客様との信頼関係を築く最重要チャネル」と考えられていました。しかし、社会情勢の変化とともに、この前提が大きく揺らいでいるのが現状です。

電話サポートの伝統的な価値

電話サポートは長年にわたって、企業と顧客を結ぶ重要な接点として機能してきました。リアルタイムでの双方向コミュニケーションにより、複雑な問題も段階的に解決でき、顧客の感情に寄り添った対応が可能でした。

特に、高額商品や専門的なサービスでは、電話での詳細な説明や相談が顧客の安心感につながり、最終的な購買決定にも大きな影響を与えてきました。また、クレーム対応においても、声のトーンや間の取り方で顧客の怒りを鎮め、関係修復を図ることができました。

しかし、この「電話が最善」という常識が、現在では必ずしも通用しなくなってきています。

顧客期待の劇的な変化

現代の顧客が求めているのは、従来の「丁寧な電話対応」とは大きく異なります。即時性、記録性、利便性が重視されるようになり、「待たされる」「同じ説明を何度も聞かされる」「やり取りが記録に残らない」といった電話特有の課題が顧客満足度を下げる要因となっています。

チャットでの問い合わせは便利だと思うと回答した人の理由として、「場所や時間を選ばず、自分の都合に合わせて問い合わせができる」がトップで50.5%、「オペレーターにすぐつながり、待たされない」(45%)、「電話や対面と比べて気を使わなくて良いので楽」(37.9%)という調査結果が示すように、顧客のコミュニケーション手段に対する期待は明確に変化しています。

特に注目すべきは、年代に関係なくこの傾向が見られることです。70歳以上は電話が半数以上(55%)を占めていましたが、今回は43.8%と10%以上減少しており、高齢者層でも電話離れが進んでいることがわかります。

デジタルネイティブ世代の台頭

20代・30代の顧客層では、コミュニケーション手段の選択肢が根本的に異なります。10代男女ともに「LINE」の利用率が90%以上と非常に高く、一方「電話などでの通話」は、他の世代が60%以上利用するのに対して10代20代は30%前後と極端に低いという現実があります。

これは単なる「慣れの問題」ではありません。デジタルネイティブ世代にとって、電話は「効率的でない」「ストレスフル」なコミュニケーション手段として認識されており、企業側がこの変化に対応しなければ、将来の主要顧客層を失うリスクにつながります。

電話サポート運営の現実的課題とコスト構造

電話サポートの運営課題について、表面的なコストだけでなく、人材確保・育成・定着という根本的な問題から詳しく見ていきましょう。私がこれまで支援してきた企業の多くが、この人材面での課題に最も頭を悩ませているのが現実です。それでは、具体的にどのような課題があるのかご説明いたします。

電話サポート運営課題の全体像

電話サポートが抱える課題は多岐にわたり、それぞれが相互に影響し合って運営を困難にしています。以下の表で、主要な課題カテゴリとその具体的内容、影響度を整理しました。

| 課題カテゴリ | 具体的な問題 | 影響度 | 対策の困難度 |

|---|---|---|---|

| 人材確保・育成 | 新人の早期離職(3ヶ月以内40%) | 高 | 高 |

| 専門知識習得期間(1-6ヶ月) | 高 | 中 | |

| 指導者の時間確保 | 中 | 中 | |

| 運営コスト | 人件費(専門業務:時給1,500-2,188円) | 高 | 中 |

| 設備・システム維持費 | 中 | 低 | |

| 研修・教育費用 | 中 | 中 | |

| 品質管理 | 対応品質のバラつき | 高 | 高 |

| 通話内容の確認・評価時間 | 中 | 高 | |

| 情報の属人化 | 中 | 中 | |

| コミュニケーション | 言った・言わない問題 | 中 | 高 |

| 感情コントロールの困難 | 高 | 高 | |

| 非言語情報の欠如 | 中 | 高 | |

| カスタマーハラスメント | 暴言・長時間電話(65.3%が経験) | 高 | 中 |

| スタッフのメンタルヘルス影響 | 高 | 中 | |

| 法的責任・安全配慮義務 | 高 | 中 | |

| スケーラビリティ | ピークタイム対応の非効率 | 高 | 高 |

| 地理的制約による人材確保困難 | 中 | 高 | |

| 技術革新導入の障壁 | 中 | 中 |

電話コミュニケーションの構造的課題

電話サポートが抱える問題は、運営コストや人材確保だけではありません。電話というコミュニケーション手段そのものが持つ構造的な課題が、現代の顧客ニーズとのミスマッチを生み出しています。

目に見えない相手とのコミュニケーションの難しさ

電話では相手の表情や身振りが見えないため、真意を理解するのが困難です。特に、怒りや不満を抱えた顧客の場合、声のトーンだけで感情の度合いを判断しなければならず、オペレーターには高度なコミュニケーションスキルが求められます。

また、顧客側も相手の反応が見えないため、「本当に理解してもらえているのか」「適当に対応されているのではないか」という不安を感じやすくなります。この相互の不安が、トラブルの原因となることも少なくありません。

言った・言わない問題の深刻化

電話でのやり取りは基本的に記録が残らないため、「前回そんな説明は聞いていない」「確かにお伝えしたはずです」といった水掛け論が発生しがちです。この問題は、通話録音システムを導入していても、膨大な録音データから該当箇所を見つけ出すのは現実的ではありません。

職場で電話対応する際、コストの無駄と考えられる長電話には注意が必要です。契約関係やお客様からの電話では、一般的に細かい部分まで正確な情報が求められます。情報に誤りがあり何度も同じ説明を繰り返すのは、時間の無駄といえます。

コミュニケーションにおける感情コントロールの困難

電話では、オペレーターと顧客の双方が感情をコントロールしにくい状況に置かれます。顧客は問題が解決されないイライラを声でしか表現できず、オペレーターは相手の感情の変化を音声だけで察知しなければなりません。

この状況では、些細な言葉の選び方や声のトーンが大きな影響を与え、本来であれば簡単に解決できる問題でも、感情的な対立に発展してしまうケースがあります。

深刻化する人材確保・育成の困難

離職率の高さと採用コストの増大

コールセンター業界の離職率は他業界と比較して高く、特に新人の早期離職が深刻な問題となっています。コールセンターには電話応対をするオペレーターはもちろん、SV、品質管理担当、管理者と多くの人が働いており、多くの人件費が必要です。また、採用費や研修費、教育費など採用・人材育成にかかる費用もかかります。

私が支援した企業では、新人オペレーターの約40%が3ヶ月以内に離職するケースもありました。これは単純計算でも、採用コストの40%が無駄になることを意味します。さらに、残ったスタッフへの業務負担増加や、サービス品質の低下といった連鎖的な影響も発生します。

専門知識習得の時間とコスト

電話サポートでは、オペレーターが幅広い商品知識やシステム操作を身につける必要があります。一般的に、新人が一人前になるまでに必要な研修期間は最低でも1-2ヶ月、複雑なサービスでは半年以上かかることも珍しくありません。

この期間中は、研修コストだけでなく、指導する先輩スタッフの時間も必要になります。つまり、新人1人を育成するために、実質的には2人分のコストがかかっているのが現実です。

運営コストの詳細分析

人件費の内訳と隠れたコスト

電話対応にかかる時間コストについて、興味深いデータがあります。一般的なオフィスワーカーでも、全体の一日の電話に費やす時間は平均22.94分で、これを一年間の平均的な営業日数で計算すると(245日×22.94分)、おおよそ5620分(93.6時間)となり、サラリーマンの平均時給約2000円で換算すると、一人当たり平均18万7200円分の時間を電話に費やしているという調査結果があります。

しかし、これは一般業務での電話利用の話です。カスタマーサポート専門業務では、さらに高いコストが発生します。1件あたりの問い合わせ対応に要する時間を20分(0.33時間)、カスタマーサポート業務を担うアルバイトの時給を1,500円、正社員の月給を350,000円とし、社員の時給換算は約2,188円とすると、専門的なサポート業務ではより高い人件費が必要になることがわかります。

直接対応するオペレーターの人件費に加えて、SV(スーパーバイザー)、品質管理担当者、システム管理者などの間接人件費も考慮する必要があります。さらに、ピークタイム対応のための待機人員や、繁忙期の臨時スタッフ確保コストも無視できません。

設備・システム関連の継続コスト

電話システムの維持には、回線費用、PBX(構内交換機)の保守費用、通話録音システムの運用費用などが継続的に発生します。また、リモートワークに対応するためのクラウドPBX導入や、在宅オペレーター向けの通信環境整備も必要になってきています。

フリーダイヤル・ナビダイヤルの隠れたコスト構造

電話サポートでは、顧客の利便性を考慮してフリーダイヤル(0120)を導入する企業が多くありますが、これは企業側が全ての通話料を負担することを意味します。特に長時間の相談や複雑な問い合わせが多い業界では、通話料だけで月額数十万円から数百万円のコストが発生することも珍しくありません。

一方、ナビダイヤル(0570)を採用している企業もありますが、この場合は顧客が通話料を負担することになります。顧客にとっては「問い合わせをするだけで料金がかかる」という心理的ハードルが生まれ、本来であれば問い合わせるべき重要な内容でも躊躇してしまうケースが発生します。結果として、問題が深刻化してからの問い合わせとなり、より複雑で時間のかかる対応が必要になるという悪循環も生まれがちです。

さらに、スマートフォンの普及により、多くの顧客が通話定額プランに加入していますが、これらのプランでもフリーダイヤルやナビダイヤルは対象外となることが多く、顧客の負担感は年々増加しています。

品質管理とモニタリングのコスト

電話対応の品質を維持するためには、通話内容のモニタリング、評価、フィードバックといった品質管理業務が不可欠です。しかし、通話の内容をあとからでも把握できるようにテキストとしてログを残す事が難しく音声データを聞くしかありません。これでは一つの電話の内容を把握するために多くの時間を費やすことになります。

品質管理担当者が1件の通話内容を確認し、評価するのに平均15-20分かかるとすれば、日々大量に発生する通話すべてをチェックするのは現実的ではありません。結果として、抜き取り調査に頼らざるを得ず、品質のバラつきが生じやすくなります。

電話サポートが顧客に与える負担とコスト

顧客側の見えないコスト負担

電話サポートは企業だけでなく、顧客にも大きなコスト負担を強いています。「つながらない・待たされる」不満がお客さま窓口への不満のトップとなっており、顧客は貴重な時間を電話の待ち時間に費やしています。

また、営業時間内に電話をかけなければならないという時間的制約により、顧客は仕事を中断したり、休憩時間を削ったりして問い合わせを行っています。これは顧客にとって目に見えない機会コストとなっています。

心理的負担の増大

電話をかけること自体に心理的ハードルを感じる顧客が増加しています。「緊張するから」「相手の顔が見えずテンションが分からないから」といった不安に加え、「オチを考えなきゃいけないのも嫌」「この終わりがどこにあるのか見えない」という負担感も報告されています。

このような心理的負担により、本来であればサポートを求めるべき状況でも、顧客が問い合わせを諦めてしまうケースが増えており、結果として顧客満足度の低下や離脱につながっています。

スタッフのメンタルヘルス課題

カスタマーハラスメントによる精神的負担

電話によるカスハラで最も多かった被害内容は、多い順に「暴言(65.3%)」「長時間にわたる電話(55.0%)」「繰り返しにわたる電話(39.6%)」でした。さらに、電話によるカスハラを受けたことによる心身への影響は、多い順に「怒りや不満、不安を感じた(66.1%)」「仕事に対する意欲が減退した(49.8%)」「仕事に恐怖を感じるようになった(33.9%)」となっています。

電話という手段は、対面よりもハラスメント行為のハードルが低く、非通知や匿名でおこなえるため、顧客が攻撃的な態度をとりやすくなります。企業としては従業員の安全配慮義務があり、適切な対策を講じなければ法的責任を問われる可能性もあります。

ストレス要因の構造的問題

電話サポートでは、オペレーターが「電話に出るまでは要件がわからない」状況で対応しなければならず、常に緊張状態を強いられます。また、「熟考する余裕がない」中でその場での判断を求められることも、大きなストレス要因となっています。

このような環境では、経験豊富なスタッフほど負荷が集中し、結果として優秀な人材の離職を招くという悪循環が生まれがちです。

電話が苦手な顧客層の急激な拡大

ここまで企業側の課題を見てきましたが、顧客側にも大きな変化が起きています。「電話が苦手」という感覚が、もはや一部の若者に限った話ではなく、社会全体に広がっている現実をデータとともに確認していきましょう。

世代別データが示す明確な傾向

20代・30代の電話離れは深刻なレベル

電話での会話について苦手意識があるか聞いたところ、「苦手意識がある」・「どちらかと言えば苦手意識がある」を回答した人を合わせると、20代が58%、30代が49%と、半数近くが電話での会話に対して苦手意識を持っていることがわかっています。

さらに詳細な調査では、20代では70%以上が苦手意識を持っているという調査結果も報告されており、若い世代にとって電話は「避けたいコミュニケーション手段」となっているのが現実です。

電話帳登録数が示す使用頻度の激減

電話帳に登録されている件数を聞いてみると、登録件数が最も多い40代は平均1030件に対して、20代のスタッフは平均171件という調査結果があります。この数字の差は、単なる連絡先の管理方法の違いではなく、電話というコミュニケーション手段の位置づけそのものが変化していることを示しています。

20代の中には「友人の電話番号も分からない」という人もおり、これは彼らがLINEやSNSのメッセージ機能を主要なコミュニケーション手段としているためです。

電話を避ける具体的な理由

心理的な負担の大きさ

苦手な理由として最も多く挙げられたのが「緊張するから」(50.8%)で、過半数を占めています。続いて「相手の顔が見えずテンションが分からないから」(33.7%)「話したいことが伝えられないから」(33.2%)となっています。

これらの理由を分析すると、現代の若い世代は非言語的な情報(表情、身振り等)を重視したコミュニケーションに慣れており、音声のみの電話では相手の反応が読み取りにくく、不安を感じやすいということがわかります。

効率性への強いこだわり

「電話だと全部止まっちゃうじゃないですか、全部が」という声に代表されるように、若い世代は電話によってマルチタスクが阻害されることを強くストレスに感じています。テキストコミュニケーションなら他の作業をしながら対応できるのに対し、電話は完全に時間を拘束されるため「非効率」と判断されてしまいます。

また、「この終わりがどこにあるのか見えないのが…、次アレしたいなとか自分の予定とかを考えちゃう」という声からも、電話の「時間の予測がつかない」という特性が現代人のライフスタイルに合わないことがうかがえます。

高齢者層にも広がる電話離れ

60代・70代でも変化の兆候

興味深いことに、従来は電話を好むとされていた高齢者層でも変化が見られます。2023年の調査では、70歳以上は電話が半数以上(55%)を占めていましたが、今回は43.8%と10%以上減少しました。

また、チャットを利用したことがある人は7割で、60代・70代以上においても6割と全年代で普及しているという結果は、デジタルツールの使いやすさが向上したことで、高齢者も電話以外の選択肢を積極的に利用し始めていることを示しています。

利便性の実感による意識変化

年代別にみると、10代、20代は95%以上、30代は約90%、若年層の方がチャットでの問い合わせの便利さを高く評価していますが、高年層でも60代55.2%、70歳以上61%と、2人に1人以上に上っています。

これは、一度チャットやWebサポートの利便性を体験した高齢者が、その価値を認識し、電話以外の手段も選択するようになったことを意味します。つまり、「高齢者は電話を好む」という従来の常識も見直しが必要な時期に来ているのです。

電話サポートの限界とコスト効率の悪化

電話サポートの構造的な問題は、単純に「顧客が電話を嫌がる」だけではありません。運営効率、スケーラビリティ、品質管理の面で根本的な限界に直面しており、これらの問題がコスト効率の悪化を招いているのが現状です。

スケーラビリティの根本的問題

ピークタイム対応の非効率性

電話サポートの最大の構造的問題は、需要の波に対する対応の困難さです。平常時は5人で対応できる問い合わせ量でも、新商品リリース時や障害発生時には一時的に20人必要になることがあります。しかし、このピーク時のためだけに常時20人を待機させるわけにはいきません。

結果として、ピークタイムには「電話がつながらない」という顧客からの苦情が増加し、カスタマーハラスメントへの対応が長引くと、顧客が電話をかけてもつながらないケースが発生し、ほかの顧客を待たせることになりますという悪循環が生まれます。

地理的制約による人材確保の困難

電話サポートセンターの運営には、一定数のスタッフが同じ場所に集まって勤務する体制が必要です。しかし、優秀な人材が都市部に集中する現在、地方でのコールセンター運営は人材確保が困難になってきています。

また、リモートワーク対応も進んではいますが、通話品質の確保、情報セキュリティの管理、新人研修の実施などを考えると、完全在宅化には技術的・管理的なハードルが多く残っています。

品質管理の構造的限界

個人差による対応品質のバラつき

電話サポートでは、同じ内容の問い合わせでも、対応するオペレーターによって説明の仕方、解決にかかる時間、顧客満足度が大きく変わってしまいます。ベテランオペレーターなら3分で解決できる問題も、新人では15分かかることは珍しくありません。

一人一人にあった指導をするために通話内容を把握し課題を特定する必要があります。しかし会話の掛け合いをふくめたリアルな通話内容を把握するのはテキストでは不可能であり、こちらも音声データを聞いてアドバイスするしかありません。

この品質管理の困難さが、サービス全体の信頼性を損なう要因となっています。

情報の属人化と引き継ぎの困難

電話での対応内容は、多くの場合、担当したオペレーター個人の記憶や簡単なメモに依存しています。顧客が再度問い合わせをした際に、前回の対応内容が正確に引き継がれず、「同じ説明を何度もされた」「前回と違うことを言われた」といった不満につながりがちです。

特に複雑な案件では、複数回の電話でやり取りが必要になることもありますが、その都度異なるオペレーターが対応すると、話が最初からやり直しになってしまいます。

競合他社との差別化の困難

サービス内容の同質化

電話サポートの場合、どの企業も基本的には「人が電話で対応する」という同じ手段を使っているため、差別化が困難です。待ち時間の短さや対応時間の長さで競争しようとすると、必然的にコスト増加につながります。

また、優秀なオペレーターを確保しようとすると人件費が上昇し、結果として他社との価格競争で不利になるという問題もあります。

技術革新の導入障壁

電話サポートに新しい技術を導入しようとしても、既存のシステムや運用フローとの整合性を保つのが困難です。例えば、AI技術を活用した自動応答システムを導入したくても、既存の電話システムとの連携や、オペレーターの業務フローの変更など、多くの調整が必要になります。

このため、技術革新のスピードについていけず、顧客体験の向上が遅れがちになってしまいます。

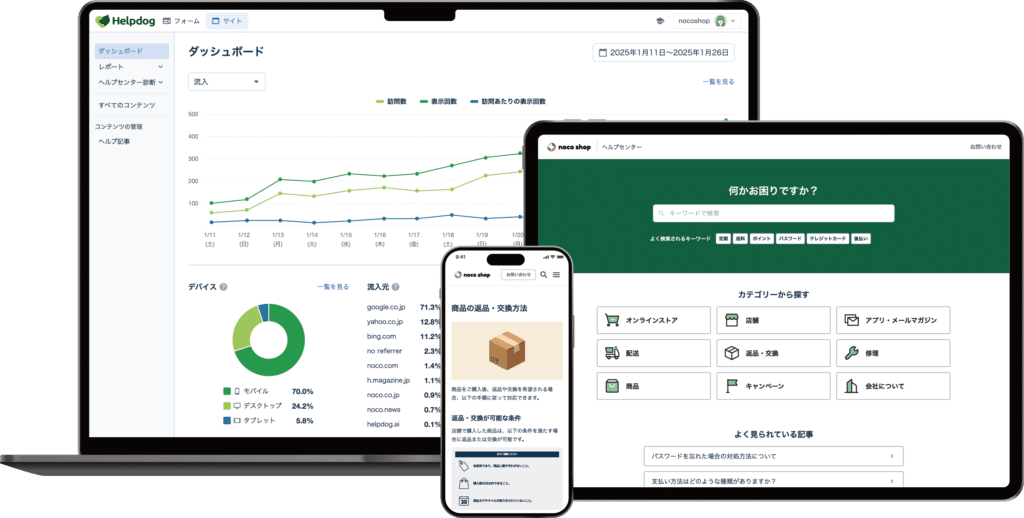

セルフサポートシステムとは何か

これまで見てきた電話サポートの様々な課題を解決する手段として、セルフサポートシステムが注目されています。しかし、「セルフサポートシステム」と聞いても、具体的にどのような仕組みなのか、従来のFAQサイトと何が違うのか、イメージがつかない方も多いのではないでしょうか。

セルフサポートシステムの基本概念

従来のFAQサイトとの根本的な違い

従来のFAQサイトは、企業が「よくある質問」をカテゴリ別に整理して並べた「情報の倉庫」でした。顧客は自分でカテゴリを選び、該当しそうな質問を探し、答えを読むという流れで利用していました。

しかし、現代のセルフサポートシステムは「顧客の問題解決をサポートする知的システム」です。顧客が抱えている課題を理解し、最適な解決策を能動的に提案し、解決まで導くことを目的としています。

核となる6つの機能構成

現代のセルフサポートシステムは、単なるFAQ検索を超えた包括的な顧客サポート基盤として設計されています。例えばセルフサポートシステム「ヘルプドッグ」では、主要な機能が以下の6つに分類されており、これらが電話サポートの課題を根本的に解決します。

1. インテリジェント検索・提案機能

AI解析による検索補正技術により、顧客の検索意図を正確に把握し、最適な回答を提示します。290万語の語彙データと6万語の同意語データを活用し、言葉のゆれや表現の違いに対応。入力中のリアルタイム候補提示により、顧客が完全に問題を言語化する前に解決策を先回りして提案します。

検索に慣れていない顧客向けには、カテゴリ分けや見出し設定による直感的なナビゲーション機能も提供し、様々な検索スタイルに対応できる柔軟性を実現しています。

2. フォームサポート・問い合わせ最適化機能

問い合わせフォームへの入力中に、入力内容に応じて関連するFAQを自動表示する革新的な機能です。顧客がフォームを送信する前に自己解決できるよう導き、不要な問い合わせを未然に防ぎます。

既存のフォームにスクリプトを追加するだけで導入でき、業務フローを大きく変更することなく効果を実現できます。また、営業メールやイタズラ送信を防ぐフィルタリング機能、入力完了率を向上させるEFO(エントリーフォーム最適化)設計も標準搭載されています。

3. ノーコード・コンテンツ管理機能

専門知識がなくても、直感的な操作でFAQサイトや問い合わせフォームを作成・更新できます。よく使われる項目を揃えたテンプレートにより、最短60秒でフォームを作成・公開可能です。

リッチコンテンツ対応エディタでは、動画・画像・音声を活用した多様な説明方法、ステップバイステップのガイド機能、外部サービス(GoogleマップやYouTube等)との連携が可能で、モバイル端末での最適表示も自動で対応します。

4. データ分析・AI診断機能

顧客の検索行動や閲覧パターンを詳細に分析し、「どの記事が役立っているか」「どんな検索ワードで困っている顧客が多いか」を一目で把握できます。特に重要なのが検索ヒット0件ワードの自動収集機能で、顧客のニーズと既存コンテンツのギャップを明確に可視化します。

AIによる日次自動診断機能により、改善すべき箇所の優先順位付けと具体的な改善提案を自動生成。運用工数を最小限に抑えながら、継続的なPDCAサイクルを実現できます。

5. マルチサイト・権限管理機能

複数のヘルプセンターサイトを用途やブランド別に作成・管理でき、それぞれに独自ドメインを設定可能です。ユーザー管理権限機能により、部署や役割に応じたアクセス制御を細かく設定できます。

社内限定公開、会員限定コンテンツ、部署別アクセス権限など、組織の複雑な要件にも柔軟に対応。スパム・不正アクセス対策も標準装備されており、セキュリティ面でも安心して運用できます。

6. 統合運用・自動化機能

ヘルプドッグでは、送信されたフォームデータの一覧管理・CSV出力、メールやSlack・Teamsへの自動通知機能により、対応漏れを防止します。FAQの閲覧状況、検索ワードの傾向分析、対応状況の可視化まで、サポート業務全体を統合的に管理できます。

現代のセルフサポートシステムは日々進化を続けており、ヘルプドッグでも、PDFファイル内検索、AIによる記事制作支援、チャットボット連携なども開発中で、さらなる運用効率化を実現する予定です。これらの機能により、「整備・管理・活用」のすべてのフェーズでサポート業務を包括的に支援する方向に技術が発展しています。

従来システムでは解決できなかった問題への対応

「答えがあるのに見つけられない」問題の解決

問い合わせの約66%が、FAQサイトに既に掲載されていた内容であるにも関わらず、顧客がその情報にたどり着けないという問題がありました。現代のセルフサポートシステムでは、顧客が「パス」と入力した瞬間に「パスワードを忘れた場合」「パスワードの変更方法」「パスワードが認識されない」といった関連する全ての選択肢が表示されます。

24時間365日の一貫した品質提供

電話サポートでは、対応するオペレーターによって説明の質や解決にかかる時間が大きく異なっていました。セルフサポートシステムでは、深夜でも休日でも、すべての顧客が同じ高品質な情報にアクセスでき、一貫したサポート体験を提供できます。

無制限同時対応の実現

電話サポートでは、同時に対応できる顧客数が物理的に制限されていましたが、セルフサポートシステムでは理論上無制限の同時アクセスが可能です。ピーク時にも追加コストなしで対応でき、顧客を待たせることがありません。

セルフサポートシステムへの移行必然性

セルフサポートシステムの基本的な仕組みを理解していただいたところで、なぜ今、多くの企業がこのシステムへの移行を進めているのか、その必然性について詳しく見ていきましょう。これは単なる「トレンド」ではなく、持続可能なカスタマーサポートを実現するための戦略的選択なのです。

企業のサポート戦略変革が加速

▶ チャットボット・セルフサポートシステム導入の急拡大

デロイト トーマツ ミック経済研究所の調査によると、自動対話システム(チャットボット・ボイスボット)の市場規模は2023年度に前年比30.9%増の182億円となり、2029年度には636億円規模に拡大すると予測されています。これは年平均成長率24.3%という非常に高い成長率を示しており、企業のサポート戦略に根本的な変化が起きていることを示しています。

実際の導入状況を見ても、約6割の企業が導入して1年未満という調査結果があり、ここ1年で導入を始めた企業が大半を占めるという急速な普及ぶりです。また、導入企業の81%が「満足」と回答しており、単なる実験的導入ではなく、実効性のある戦略的投資として認識されていることがわかります。

▶ 従来システムからの移行圧力

注目すべきは、チャットボット導入企業の半数以上が「ベンダー変更」を経験しているという事実です。これは企業が「より良いソリューション」を求めて積極的に検討・移行を繰り返していることを意味します。変更理由として「費用が高かった」(37.3%)、「管理画面が使いにくかった」(35.9%)、「回答精度が悪かった」(34.5%)が挙げられており、企業が求める水準が年々高くなっていることも示しています。

▶ コールセンター業界の構造的変化

コールセンター業界においても、人材不足の深刻化により「自社リソースだけで完結するのではなく、外部リソースをうまく活用する」戦略へのシフトが進んでいます。従来のような人的リソース中心の運営から、技術活用型の運営への転換が加速しており、これがセルフサポートシステム導入の大きな推進力となっています。

顧客ニーズの変化への根本的対応

▶ 時間と場所の制約からの解放

現代の顧客が最も重視するのは、「場所や時間を選ばず、自分の都合に合わせて問い合わせができる」ことです。セルフサポートシステムなら、深夜でも休日でも、顧客が困った瞬間にすぐアクセスできます。

これは単なる利便性の向上ではありません。現代人のライフスタイルが多様化し、従来の「平日9時-17時」という時間枠では対応しきれない顧客が増加している社会的変化への対応なのです。

▶ 記録性と再現性の提供

「文字の履歴が残る」ことを重視する顧客が増えている背景には、情報の正確性への要求の高まりがあります。セルフサポートシステムでは、一度見つけた解決方法をブックマークしたり、後から何度でも参照したりできます。

また、家族や同僚に解決方法を共有する際も、URLを送るだけで同じ情報を正確に伝えることができ、口頭での説明による誤解やミスを防げます。

運営効率の劇的な改善可能性

電話サポートの制約から解放されることで、企業の運営効率は劇的に向上します。人的リソースの制約や物理的な限界を超えて、より効率的で持続可能なサポート体制を構築できるのです。

▶ 大規模同時対応の実現

セルフサポートシステムの最大の利点は、同時に何万人がアクセスしても追加コストが発生しないことです。電話サポートでは物理的に不可能な「同時対応」が、技術的制約なく実現できます。

実際の導入効果として、月間問い合わせ3,600件のうち2,160件(60%)をセルフサポートで解決し、3.4人月分の業務削減を実現した事例があります。これは単純な人件費削減だけでなく、残ったスタッフがより複雑で価値の高い業務に集中できることを意味します。

▶ 品質の標準化と継続的改善

セルフサポートシステムでは、すべての顧客が同じ高品質な情報にアクセスできます。「当たり外れ」がなく、24時間365日安定したサービス提供が可能です。

また、AIを活用した検索機能により、顧客が求める情報を的確に提示でき、従来のFAQサイトで問題となっていた「答えがあるのに見つけられない」という状況を大幅に改善できます。

経営戦略としての位置づけ

▶ デジタル変革の象徴的取り組み

セルフサポートシステムの導入は、単なるコスト削減施策ではなく、企業のデジタル変革(DX)の重要な要素として位置づけられます。顧客接点のデジタル化により、顧客の行動データを分析し、サービス改善につなげることができます。

どんな内容で顧客が困っているのか、どの時間帯にアクセスが集中するのか、どの情報が不足しているのかが定量的に把握でき、プロダクトやサービスの改善に活かすことができます。

▶ 持続可能な成長基盤の構築

電話サポート中心の体制では、事業拡大に比例してサポートコストも増加します。しかし、セルフサポートシステムなら、顧客数の増加に対してもコストの増加は限定的です。

これにより、「成長するほどサポートコストに圧迫される」という構造的問題から解放され、より多くの資源を事業の成長投資に振り向けることができるようになります。

よくあるご質問

Q1. 高齢の顧客が多い業界でも電話離れは本当に起きているのでしょうか?

実際に、70歳以上の電話利用率が2023年の55%から2024年は43.8%と10%以上減少しており、高齢者層でも電話離れが進んでいます。また、60代・70代以上においても6割がチャットを利用しているという調査結果があり、デジタルツールの利用が全年代に広がっています。

重要なのは、電話を完全になくすのではなく、顧客の選択肢を増やすことです。セルフサポートにより若い世代の問い合わせが減ることで電話回線に余裕ができ、結果として高齢の顧客への電話対応品質が向上します。

Q2. 電話サポートと比較して、セルフサポートシステムのコスト効率はどの程度ですか?

一人当たり平均年間18万7200円分の時間を電話に費やしているという調査結果がある一方、セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」なら月額39,800円~で導入可能で、多くの場合で初月から投資回収ができます。

月間問い合わせ1,000件の企業では、約400件(40%)が自己解決に置き換わり、人件費ベースで月20万円~29万円程度の削減効果が期待できます。さらに、24時間365日対応や品質の標準化などの付加価値も大きく、総合的なROIは非常に高くなります。

Q3. カスタマーハラスメント対策としてセルフサポートシステムは有効ですか?

電話によるカスハラで最も多い被害内容は「暴言(65.3%)」「長時間にわたる電話(55.0%)」となっており、電話の匿名性がハラスメント行為のハードルを下げています。

セルフサポートシステムでは、顧客は感情的になりにくい環境で冷静に問題解決に取り組むことができ、スタッフへの直接的な攻撃を回避できます。

Q4. 既存のFAQサイトとセルフサポートシステムの違いは何ですか?

従来のFAQサイトは「情報を置く場所」でしたが、現代のセルフサポートシステムは「情報を見つけやすくする仕組み」です。AI検索、リアルタイム提案、行動分析など、「答えがあるのに見つけられない」問題を技術で解決する機能が搭載されています。

約66%の問い合わせがFAQサイトに既に掲載されていた内容であるにも関わらず顧客が見つけられない、という従来の課題を根本的に解決する「ヘルプドッグ」のようなセルフサポートシステムが検索型FAQシステムなどより機能面でもコスト面でも有効です。

Q5. 電話サポートを完全に廃止する必要がありますか?

業界や顧客層によりますが、完全に廃止する必要はありません。緊急性が高い業務(金融機関の不正利用停止など)や高額商品の相談では、依然として電話の価値は高いものがあります。

セルフサポートで解決できる案件を自動化することで、電話でしか解決できない複雑な案件により多くの時間を割けるようになり、結果として電話サポートの品質も向上します。両方の手段を使い分けることで、最適な顧客体験を提供できます。

まとめ

今回は、電話サポートが直面している構造的課題と、セルフサポートシステムへの移行戦略について詳しくお話しさせていただきました。

私がこの業界で10年以上仕事をしてきて強く感じるのは、「顧客のコミュニケーション手段の変化は、もはや一時的なトレンドではなく、社会全体の構造的変化である」ということです。20代・30代の7割が電話に苦手意識を持ち、70代でも電話利用率が10%以上減少している現実は、企業側の対応待ったなしの状況を示しています。

しかし、この変化を「困った問題」として捉えるのではなく、「より良いサポート体制を構築するチャンス」として前向きに取り組んでいただきたいと思います。セルフサポートシステムは、顧客により良い体験を提供し、スタッフの皆様がより価値の高い業務に集中できる環境を作るための強力なツールです。

電話サポートの運営コスト削減だけでなく、24時間365日対応、品質の標準化、データに基づく継続改善など、従来では実現困難だった理想的なサポート体制を構築できます。何よりも、現代の顧客が本当に求めている「自分のペースで、いつでも、確実に問題を解決できる環境」を提供することができるのです。

変化を恐れることなく、一緒に時代に適応したサポート戦略を構築していきましょう。ご不明な点やお困りのことがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。あなたの会社に最適なソリューションを、一緒に見つけていきたいと思います。

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。

カスタマーサポート領域における10年以上の実務経験を持ち、FAQサイトの構築支援からナレッジマネジメント、業務フロー改善まで、幅広い領域をサポートしています。

これまでに支援した業界は、大手ECサイト、通信事業者、金融機関、教育サービス、製造業、小売チェーンなど多岐にわたります。特に「電話サポートの構造的課題」や「デジタル世代への対応」といった現代特有の問題に対して、データに基づいた具体的な解決策を提示することを得意としています。

単なるシステム導入にとどまらず、人材育成コストの削減や顧客満足度向上といった経営指標に直結する成果を出すことを重視し、企業の「持続可能なサポート戦略パートナー」として長期的に伴走しています。

執筆にあたっては、「変化する社会情勢」と「企業の現実的な経営課題」の両方に目を配り、読者の皆様と同じ立場で、実践的で心に響く情報提供を心がけています。