こんにちは!ヘルプドッグ専任コンサルタントの広瀬ナツコです。

「せっかくFAQを充実させたのに、なぜか問い合わせが減らない…」「検索ログを確認したら、こんなにも0件ヒットが多いなんて…」

FAQサイトの運用に本腰を入れて取り組んでいる担当者の方から、このようなお悩みを頂戴することがとても多いんです。実際、検索で何も見つからない時の顧客離脱率は80%以上に上るという調査結果もあり、検索ヒット0問題は現代のカスタマーサポートにおける最重要課題の一つなんですね。

でも、安心してください。検索ヒット0の背景には必ず明確な原因があり、適切な分析と対策を行うことで確実に改善できます。私がこれまでお手伝いしてきた企業でも、この課題をクリアしたことで自己解決率が40%〜60%向上し、問い合わせ対応工数を大幅に削減できた事例がたくさんあります。

一緒に、顧客が本当に使いやすいFAQサイトを作り上げていきましょう!

この記事でわかること

- 検索ヒット0が引き起こす深刻な業務インパクト

- サイレントカスタマーの実態と見つけ方

- 検索ログ分析で発見できる改善ポイント

- ヒット0を根本的に解決する実践的手法

検索ヒット0とは何か

検索ヒット0とは、顧客がFAQサイトで何らかのキーワードを入力したにも関わらず、該当する記事や情報が一件も表示されない状態を指します。

この現象の深刻な点は、単純に「情報が不足している」わけではないということです。実際には答えがFAQサイト内に存在しているのに、検索システムがそれを適切に見つけられていないケースが圧倒的に多いんです。

検索ヒット0が発生する主な背景

私がこれまで分析してきた企業データから見えてきた、検索ヒット0の主要因をご紹介します。

| 原因カテゴリ | 具体的な問題 | 顧客体験への影響 |

|---|---|---|

| 表記ゆれ未対応 | 「ログイン」「サインイン」「認証」を別物として扱う | 答えが存在するのに0件表示、即座に問い合わせが発生 |

| 入力ミス非対応 | 「passwrod」「メールアドレズ」等のタイプミスで検索失敗 | 再入力の手間でユーザーが離脱、サポートへ直行 |

| 同義語辞書の未整備 | 「パスワード」「暗証番号」「PIN」を区別して処理 | 関連情報が埋もれ、自己解決の機会を逸失 |

| 部分マッチの限界 | 「接続できません」で「通信エラー」記事がヒットしない | 自然な表現で検索した顧客が答えに到達できない |

私が担当したある金融機関の事例では、「振込手数料」という検索で0件ヒットだったのに、FAQ内には「送金手数料」「振替手数料」「お振込み費用」として詳細な料金表が複数存在していました。これでは顧客が自己解決できるはずがありませんよね。

検索ヒット0が生み出す深刻な問題

サイレントカスタマーという見えない課題

検索ヒット0の最も深刻な影響は、サイレントカスタマーの大量発生です。

サイレントカスタマーとは、困りごとを抱えているにも関わらず企業に連絡せず、そのまま静かに離脱してしまう顧客のことを指します。彼らは不満や要望を表明することなく去っていくため、企業側が問題の存在に気づくのが非常に困難なんです。

データで見るサイレントカスタマーの実態

これまで私が関わってきた企業のFAQサイト分析から見えてきた数値をお示しします。

- 検索0件ヒット時の離脱率:82%

- FAQサイトに対する顧客不満率:約9割

- 実際にはFAQ内容で解決可能だった問い合わせ:66%

つまり、大多数の顧客が「情報はあるのに見つけられない」状況で諦めてしまっているということなんです。これは企業にとって機会損失であり、顧客にとっては大きなストレスとなっています。

ビジネスへの具体的なインパクト

検索ヒット0問題は、以下のような形で企業経営に直接的な影響を与えます。

直接コストの増大

- 本来自己解決できるはずの問い合わせ急増

- サポート人員の追加確保が必要

- 一件あたりの対応時間延長

機会損失の拡大

- 顧客満足度とロイヤルティの低下

- リピート購入率・契約継続率への悪影響

- ネガティブな口コミや評価の増加

- 新規顧客獲得コストの増大

実際に支援させていただいたある製造業企業では、検索ヒット0問題の解決により、月間問い合わせ件数を3,600件から1,440件へと60%削減し、約3.4人月分の対応工数削減を実現できました。

検索ログ分析の重要性と実践方法

検索ログが明かす顧客の真実

検索ログの分析は、顧客の本当のニーズと行動パターンを知るための最も確実な方法です。特に以下の観点で分析することが重要です。

0件ヒットキーワードの傾向分析

どのような言葉で検索されているのに答えが見つからないのかを詳細に把握します。

再検索行動の追跡

最初の検索で答えが見つからなかった顧客が、どのような言葉に変更して再検索しているかを分析します。

離脱タイミングの特定

何回検索を試みた時点で諦めてサポートに問い合わせるか、または離脱するかのパターンを把握します。

再検索行動から見える顧客の心理と対策

再検索とは、最初の検索で満足な結果が得られなかった顧客が、キーワードを変更して再度検索を試みる行動のことです。これは顧客の「諦めない意志」の表れであり、同時に「最初の検索では答えが見つからなかった」という重要なサインでもあります。

再検索行動の分析は、顧客の思考プロセスと諦めるまでの行動パターンを知る上で非常に重要な指標です。ここでは、再検索行動の詳細な分析方法と、そこから得られる改善ヒントをご紹介します。

典型的な再検索パターン

多くの顧客は以下のような段階を経て再検索を行います。

- 最初の検索:直感的なキーワードで検索(例:「ログインできない」)

- 1回目の再検索:より具体的な表現に変更(例:「パスワード忘れた」)

- 2回目の再検索:別の角度からアプローチ(例:「ID確認方法」)

- 諦めて問い合わせ:3回目の検索は行わず、サポートに連絡

再検索データが教えてくれること

私が分析してきた企業データから、以下のような傾向が見えてきました。

- 2回目の検索までで85%の顧客が諦める

- 再検索時には70%の顧客が全く異なるキーワードを使用

- 再検索間隔が30秒以内の場合、顧客の焦りや不満が高い

再検索分析から導き出す改善策

再検索パターンを詳しく分析することで、以下のような具体的な改善策を導き出せます。

| 再検索パターン | 顧客の心理状態 | 必要な対策 |

|---|---|---|

| 同義語への変換(「ログイン」→「サインイン」) | 表現を変えれば見つかるかもしれないという期待 | 同義語辞書の充実、表記ゆれ対応の強化 |

| 具体化への変更(「エラー」→「エラーコード404」) | より詳細な情報で検索すれば見つかるという判断 | 具体的なエラー情報でのFAQ整備 |

| 全く違う角度(「設定変更」→「問い合わせ先」) | 自己解決を諦め、人に聞こうとする転換点 | この段階での適切なFAQ提案が重要 |

例えば、ある通信事業者では「インターネットが遅い」→「回線速度」→「速度測定」という再検索パターンが多く見られました。この分析結果をもとに、最初の「インターネットが遅い」検索時に「回線速度」「速度測定」関連のFAQも同時に表示するよう改善し、再検索率を40%削減できました。

効果的な検索ログ分析手順

私が実際に企業で実践している分析プロセスをご紹介しましょう。

ステップ1:検索結果0件キーワードの網羅的抽出

直近3ヶ月の検索ログから「検索結果0件」となったキーワードをすべて抽出し、検索頻度の高い順にリスト化します。

ステップ2:既存コンテンツとの照合作業

0件ヒットキーワードに対して、実際にはFAQ内に関連する答えが存在するかどうかを一つひとつ確認していきます。

ステップ3:表記ゆれパターンの体系化

同じ意味だが表現が異なるキーワード群をグルーピングし、検索辞書への登録候補として整理します。

ステップ4:真のコンテンツ不足領域の特定

本当に答えが存在しない分野を洗い出し、新規FAQ作成の優先順位を決定します。

例えば、あるEC企業では「商品が届かない」というキーワードで月80回の検索結果0件があったものの、FAQ内には「配送遅延」「お届け日程」「発送状況確認」として詳しい案内が掲載されていました。このような発見が改善の第一歩となります。

検索ヒット0を根本から防ぐ対策

検索ヒット0問題を解決するには、「起きてから対処する」のではなく「そもそも発生させない」仕組み作りが重要です。ここでは、検索ヒット0を予防する具体的な対策をご紹介します。

事前予防のアプローチ

検索キーワード予測の実施 顧客が使いそうなキーワードを事前に洗い出し、それらすべてでFAQにヒットするかを検証します。商品名の略称、業界用語、一般的な表現など、あらゆる角度から検索パターンを想定することが大切です。

コンテンツ作成時のキーワード設計 新しいFAQを作成する際は、タイトルや本文に検索されやすいキーワードを意識的に組み込みます。同じ内容でも複数の表現で説明することで、様々な検索パターンに対応できます。

定期的な検索性チェック 月次で実際に顧客の立場になって検索テストを行い、想定通りにFAQがヒットするかを確認します。この際、業界に詳しくない人にもテストしてもらうことで、専門知識に偏らない視点を得られます。

検索そのものが苦手な顧客への配慮

検索ヒット0問題の解決と同じく重要なのが、「そもそも検索が苦手」な顧客への対応です。特にシニア層や検索に慣れていない方にとって、検索窓にキーワードを入力すること自体がハードルになってしまうことがあります。

検索に頼らない導線設計の重要性

直感的なカテゴリ分類 検索を使わなくても目的の情報にたどり着けるよう、わかりやすいカテゴリ構成を設計します。「商品について」「配送について」「お支払いについて」など、顧客の状況に応じた分類で情報を整理することが大切です。

視覚的にわかりやすい画面構成

- 大きく見やすいボタン配置:クリックしやすいサイズと色使い

- 階層の浅い構造:3クリック以内で答えに到達できる設計

- アイコンの効果的活用:文字だけでなく視覚的に理解できる案内

人気記事・よく見られている記事の表示

検索に頼らずとも、多くの顧客が求めている情報を目立つ場所に配置します。これにより、検索が苦手な方でも自然に必要な情報を見つけられます。

複数の導線を用意したハイブリッド設計

すべての顧客が同じ方法で情報を探すわけではありません。検索が得意な方もいれば、カテゴリをクリックして探すのが好きな方もいます。そこで重要になるのが、異なる利用スタイルの顧客すべてに対応できるハイブリッド設計です。一つのFAQサイトで複数のアプローチを提供することで、どのような顧客でも迷わず答えにたどり着けるようになります。

| 顧客タイプ | 提供する機能・導線 | 具体的な仕組み |

|---|---|---|

| 検索が得意な顧客向け | 高精度な検索機能 | 296万語の同義語辞書、誤字補正、自然文検索 |

| 先回りサジェスト機能 | 入力途中での検索候補・FAQ提案 | |

| 自然文検索対応 | 「〜できない時は?」などの質問文での検索 | |

| 検索が苦手な顧客向け | カテゴリ別の整理された情報 | 直感的でわかりやすい分類構成 |

| 視覚的にわかりやすいナビゲーション | 大きなボタン、アイコン、浅い階層設計 | |

| よくある質問の目立つ配置 | 人気記事・閲覧数の多い情報を上位表示 |

このようなハイブリッド設計により、検索スキルや年齢層に関係なく、すべての顧客が自分に合った方法で情報を見つけられるようになります。結果として、検索ヒット0で離脱する顧客も、検索自体を避けて諦めてしまう顧客も大幅に減らすことができ、真の意味で「誰でも使いやすい」FAQサイトが実現できるんです。

検索ヒット0とサイレントカスタマーを救う実践的対策

ここからは、検索ヒット0問題を根本的に解決し、同時にサイレントカスタマーを救うための具体的な対策をご紹介していきます。これらの施策を組み合わせることで、劇的な改善効果を生み出すことが可能になります。

1. 高精度検索システムの導入

語彙や同義語に強い検索機能

業界で使われる専門用語から、お客様が普段使う言い回しまで、幅広い言葉をカバーした辞書を提供します。セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」では、約296万語の大規模な辞書を活用することで、表記の違いや言葉の言い方の違いにも柔軟に対応できます。たとえば「返品」と検索しても、「返金」や「商品を返したい」といった関連する表現を含む記事も同時にヒットするため、ユーザーは迷わず答えにたどり着けます。

業界特化辞書とカスタム辞書の活用

一般的な同義語辞書だけでは、業界特有の専門用語や企業独自の商品名・サービス名に対応しきれません。例えば、金融業界の「振込」「送金」「振替」、IT業界の「ログイン」「サインイン」「認証」など、業界ごとに異なる表現があります。

効果的な検索ヒット0対策には、以下の辞書を組み合わせることが重要です。

- 業界特化辞書:金融、医療、製造業など、業界固有の専門用語と一般表現の対応

- 企業カスタム辞書:自社商品名、サービス名、社内用語と顧客が使う表現の対応

- 地域・方言辞書:関西弁、方言、地域固有の表現への対応

ヘルプドッグでは、これらの業界特化辞書や導入企業様の独自カスタム辞書を柔軟に設定できるため、一般的なシステムでは対応困難な業界特有の検索ニーズにも確実に応えることができます。

リアルタイム誤字脱字補正

タイプミスや全角半角の違い、ひらがな・カタカナの表記違いを自動で補正し、「検索しても何も出ない」という状況をできる限り排除します。

自然文検索への対応強化

「ログインできない時はどうすればいいですか?」といった自然な質問文でも、適切な答えを返せる仕組みを整備します。

2. インテリジェント検索サジェスト機能

顧客が検索窓に数文字入力しただけで、適切な検索ワードや関連FAQを自動で提案する機能です。これにより検索ヒット0になる前に、正しい方向に導くことができます。

リアルタイム検索ワード補完

「ロ」と入力しただけで「ログイン」「ログアウト」「ログ確認」など、関連する検索候補を即座に表示します。顧客は自分で正確なキーワードを考える必要がなく、提案された選択肢から選ぶだけで目的の情報に到達できます。

入力途中からのFAQ提案

検索窓への入力と同時に、関連度の高いFAQ記事をリアルタイムで表示する機能です。「パス」と入力した瞬間に「パスワードを忘れた時の対処法」「パスワード変更手順」などが候補として現れ、顧客は入力を完了する前に答えを見つけられます。

顧客の「知りたい」を先回りして検索結果を表示する技術

この分野で最も革新的なのが、FAQの内容をAIが解析し、入力途中の言葉に合わせてリアルタイムで最適なFAQ記事を提案する技術です。ヘルプドッグに搭載されている「先回りスマート検索」技術では、従来の「検索→結果表示→選択」というプロセスを「入力→即座に答えが見える」に短縮することで、検索ヒット0になる前に顧客を正しい答えに導くことができるんです。

コンテキスト理解機能

単なるキーワードマッチングではなく、顧客の意図を理解した提案を行います。例えば「つながらない」と入力すると、ネットワーク接続、ログイン、電話サポートなど、状況に応じた複数の解決策を同時に提案できます。

3. 問い合わせフォーム連携による最後の砦

検索で答えが見つからずに問い合わせフォームに進んだ顧客に対して、入力内容に応じて再度関連FAQを提案する機能です。

これにより、問い合わせ送信の直前でも自己解決の機会を創出できます。実際に、この機能だけで問い合わせ件数を20%〜30%削減した事例も数多くあります。

4. AI活用によるデータドリブン改善

自動改善提案システム

検索ログやFAQ閲覧データを継続的に分析し、どの記事を改善すべきか、どのキーワードを追加すべきかをAIが自動で提案します。

効果測定の可視化

自己解決率、検索成功率、顧客満足度の推移をリアルタイムで把握し、施策の効果を定量的に評価できます。

成功事例に学ぶ改善効果

実際に検索ヒット0問題を解決した企業の事例をご紹介します。数値で見る具体的な改善効果から、皆さんの現場でも実現可能な成果のイメージを掴んでいただけると思います。

事例1:大手ECサイト(アパレル・雑貨)

課題背景 商品の使い方や配送に関する問い合わせが急激に増加。豊富なFAQを用意していたものの、検索でヒットしない問題が深刻化していました。

実施した対策

- 商品名の略称・俗称を含む検索辞書の大幅拡充

- 先回り検索機能の全面導入

- 問い合わせフォーム連携システムの実装

達成した成果

- 月間問い合わせ件数:3,600件→1,440件(60%削減)

- 検索0件ヒット率:35%→5%に劇的改善

- サポート対応工数:約3.4人月分の削減効果

事例2:通信事業者(技術サポート)

課題背景 技術用語の表記ゆれが激しく、「つながらない」「接続できない」「エラーが出る」など同じ問題への様々な表現で0件ヒットが頻発していました。

実施した対策

- 技術用語と一般用語の対応辞書詳細作成

- エラーコード別FAQ整備と検索連携

- 症状別の段階的案内フローの構築

達成した成果

- 検索成功率:45%→85%に大幅向上

- 電話問い合わせ件数:40%削減

- 顧客満足度スコア:3.2→4.6に改善

これらの事例が示すとおり、検索ヒット0問題の解決は確実に成果に結びつきます。重要なのは、技術的な対策と運用面での継続的改善を両輪で進めることなんです。

よくあるご質問

Q1. 検索ヒット0が多発する原因で、最も見落としがちなものは何でしょうか?

A1. 意外にも「業界用語と顧客用語のギャップ」が最大の盲点です。企業側は正式な商品名や技術用語でFAQを作成しがちですが、顧客は略称や俗称で検索します。例えば「Wi-Fi」を「ワイファイ」「無線LAN」「インターネット」で検索するケースです。これらの表記ゆれを網羅的に辞書登録することで、劇的に改善できます。

Q2. サイレントカスタマーの存在をどうやって把握すればよいですか?

A2. 検索ログの「0件ヒット率」が最も確実な指標です。月間検索回数のうち30%以上が検索結果0件なら要注意。また、FAQサイトの直帰率が70%を超えている場合も、多くの顧客が答えを見つけられずに離脱している可能性が高いです。これらの数値を定期的にモニタリングすることで、見えない顧客の不満を早期発見できます。

Q3. 検索ログ分析で見るべき重要な指標を教えてください

A3. 特に重視すべきは「再検索率」と「検索後の行動」です。同じ顧客が短時間で複数回検索している場合、最初の検索で満足な答えが得られていません。また、検索後に問い合わせフォームに遷移している割合が高い場合は、FAQの内容自体に問題がある可能性があります。これらのデータから改善優先順位を決定できます。

Q4. 検索ヒット0を減らすために、まず何から始めるべきでしょうか?

A4. まずは過去3ヶ月の検索ログから「検索結果0件の上位50キーワード」を抽出し、それらに対応するFAQが本当に存在しないかを確認してください。多くの場合、内容は存在するのに検索でヒットしないだけです。次に、同義語・類義語の辞書を段階的に構築していきます。高度な検索技術を持つシステムなら、この作業を大幅に効率化できます。

Q5. 従来のFAQシステムでも検索ヒット0対策は可能ですか?

A5. 基本的な対策は可能ですが、限界があります。手動での同義語登録や誤字補正には膨大な工数がかかり、継続的な運用が困難です。また、自然文検索や先回り提案機能は技術的に実装が難しく、根本的な解決には高度な検索技術が必要になります。投資対効果を考えると、専門的なセルフサポートシステムの導入が現実的でしょう。

検索ヒット0問題は、日本のFAQシステム市場特有の高コスト構造によって解決が後回しにされがちな課題です。海外と比較して異常に高い価格設定の背景には、過度なマーケティング費用(展示会・テレビCM・雑誌広告等)の転嫁や複雑な料金体系があります。本来、このような基本的な課題はもっとシンプルで手軽に解決できるべきものだと考えています。

ヘルプドッグで実現する検索ヒット0対策

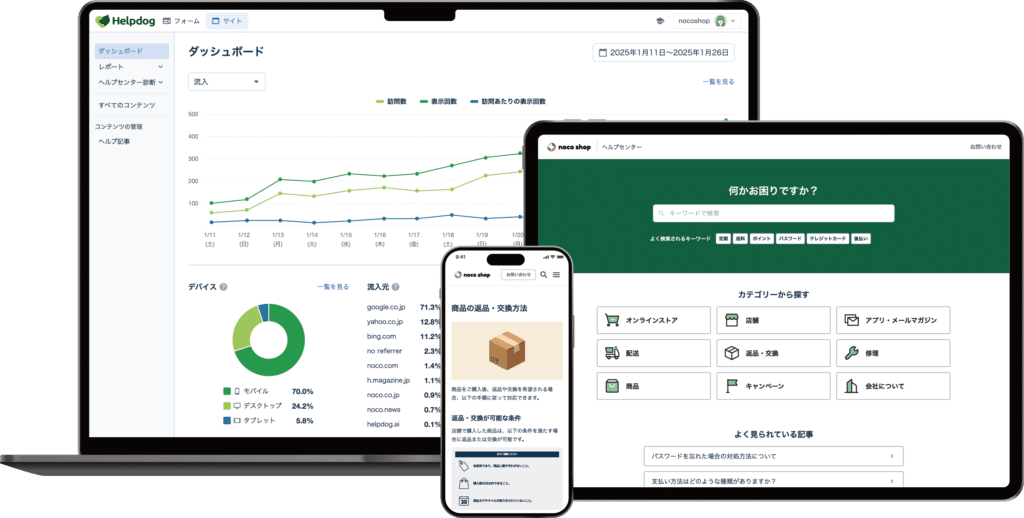

これまでお話ししてきた検索ヒット0問題の解決策を、実際に形にしたのが私たちのセルフサポートシステム「ヘルプドッグ」です。

ヘルプドッグは、月額39,800円から導入可能な、自己解決を支援するFAQ・検索型ヘルプツールなんです。296万語を収録した業界最大級の検索辞書により、言葉のゆれや誤字補正に対応し、検索0件ヒットを限りなくゼロに近づけることで問い合わせ発生源を根本から断ちます。

また、特許出願中の先回りスマート検索技術により、質問の途中でも関連FAQが自動表示され、「探す」よりも「見つかる」体験を提供できます。さらに、AIが検索ログを日々分析して改善点を自動提案するため、継続的な自己解決率向上を無理なく実現していただけるんです。

ノーコードで誰でも簡単にFAQサイトを作成・公開でき、問い合わせフォームとの連携により最後の最後まで自己解決の機会を創出。24時間365日稼働を前提とした場合、1時間あたりわずか55円という圧倒的なコストパフォーマンスで、人手に頼らない柔軟なサポート体制を構築していただけます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。検索ヒット0問題は、一見技術的な課題に見えますが、実際には顧客体験の根幹に関わる重要な経営課題なんです。

私自身、これまで多くの企業のFAQ運用をお手伝いしてきて強く感じるのは、「せっかく良い答えを用意しているのに、それが顧客に届かない」というもどかしさです。顧客は困っているのに解決できず、企業は価値あるコンテンツを作っているのに活用されない。この状況を何とか改善したいという思いで、日々現場の皆さんと一緒に取り組んでいます。

検索ヒット0問題の解決は、決して夢物語ではありません。適切な分析と技術、そして継続的な改善があれば、必ず成果に結びつきます。大切なのは、常に顧客の立場に立って「どうすれば見つけやすくなるか」を考え続けることです。

もしFAQサイトの運用や検索ヒット0問題でお困りでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。一緒に、顧客にとって本当に使いやすいセルフサポート環境を作り上げていきましょう!

筆者:広瀬ナツコ

セルフサポートシステム「ヘルプドッグ」専任コンサルタント。

FAQサイトの構築とカスタマーサポート業務の効率化に長年携わり、これまでに多数の企業様の導入支援を担当してきました。EC、通信、金融、製造業、SaaS企業など多様な業界での豊富な経験を活かし、「検索されない」「見つからない」といったFAQ運用の根本的課題解決を専門分野としています。

特に検索ヒット0問題については、顧客の検索行動分析から具体的な改善提案まで一貫してサポートし、多くの企業で40%〜60%の問い合わせ削減実績を積み重ねてきました。技術的な解決策だけでなく、現場の運用負荷を考慮した実践的なアプローチを重視し、「導入して終わり」ではない継続的な成果創出をお客様と共に目指しています。

現場で培った実務経験をもとに、読者の皆様が実際に直面している課題を具体的に解決できる情報をお届けし、サポート業務の効率化と顧客満足度向上の両立を実現できるよう支援いたします。