企業経営において近年注目されている概念のひとつに、「ナレッジ」があります。「ナレッジ」は、企業の競争力を高め、価値を向上させるために活用されています。特にその活用方法のひとつとして、「ナレッジベース」を取り入れる企業が増加しています。

本記事では、ナレッジベースについて、おすすめのツールや導入企業の事例を交えながら詳しくご紹介します。

ナレッジベースとは?

ナレッジ・ナレッジマネジメントとは

ナレッジベースについて理解するためには、まず「ナレッジ」や「ナレッジマネジメント」という言葉が何を指すのかを押さえておく必要があります。

ナレッジ

知識や知見のことを指します。経験やノウハウなど、組織にとって付加価値を持つ情報であり、「knowledge(ノウレッジ)」から派生した和製英語です。

ナレッジマネジメント

個人や組織が持つナレッジを企業内で共有・活用する経営手法を指します。企業の生産性や優位性を向上させるために有効な手法です。

ビジネスにおいて、ナレッジは知識や情報を意味し、ナレッジマネジメントはそれらの知識や情報を活用する経営手法を指します。企業では、従業員が業務経験を通じて知識やノウハウ(ナレッジ)を蓄積しますが、そのままでは個々の従業員に留まり、組織全体で活用されにくいという問題があります。

そこで、個々の従業員が持つナレッジを情報として活用するために生まれたのがナレッジマネジメントです。ナレッジマネジメントでは、各従業員や組織が持つナレッジを収集・蓄積し、企業内で共有します。主な目的は、「有益な情報をより多くの従業員が活用すること」と「企業としての知的財産を蓄積すること」です。

ナレッジベースとは

次に、ナレッジベースについて説明します。

ナレッジベース

ナレッジのデータベースのことで、ナレッジを蓄積し、必要な時に活用できるようにシステムとして導入されるものです。

ナレッジベースは、ナレッジマネジメントの一手法です。収集したナレッジを情報として蓄積し、データベース化することで、必要な時に必要なナレッジの共有および活用を円滑に行えます。

個人が持つナレッジは「暗黙知」として存在することが多く、そのままでは情報として扱うのが難しいです。そこで、ナレッジベースには暗黙知を「形式知」に変換した情報を蓄積します。ナレッジベースは、誰でも理解できる情報ボックスとして機能し、主に企業内向けのシステムとして利用されます。

- 暗黙知:文字や数字で表しにくい情報のこと。

- 形式知:文字や数字で表せる情報のこと。

ナレッジベース導入のメリット・デメリット

ナレッジベース導入のメリット

ナレッジベースを導入することで、企業にとって多くの利点があります。ここでは、主なメリットを3つご紹介します。

1. 必要な時に必要な情報をスピーディーに得られる

ナレッジベースが導入されていれば、従業員は端末から検索するだけで、必要な時に必要な情報を得られます。複雑な業務内容や専門的な情報が必要な場合でも、わざわざ専門の担当者に聞く必要がなく、速やかに問題や疑問を解決できるため、業務の滞りを防止することができます。

2. 業務の均質化と属人化の防止

ナレッジベースにはさまざまな情報が蓄積されており、全従業員が同じナレッジを手にできるため、業務の均質化と効率化が可能になります。これにより、手順や時間にばらつきが生じやすかった業務も、従業員全員が同じ手順・時間で進められるようになります。また、ナレッジベースを活用することで、業務の属人化を防ぐことができます。

3. 部署を跨いだ情報共有が可能

ナレッジベースを利用することで、部署を跨いだ情報共有がしやすくなります。ある部署が得た情報を他の部署でも活用できれば、市場ニーズに合った取り組みや成功・失敗パターンの学習、適切な顧客対応などが迅速かつ的確に行えます。これにより、部署間で方向性や顧客対応に差が生じないようにすることができます。

ナレッジベース導入のデメリット

ナレッジベースの導入には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、ナレッジベース導入のデメリットを2点ご紹介します。

1. 管理・アップデートが必要

ナレッジベースを効果的に活用するためには、導入後も管理やアップデートを続ける必要があります。ナレッジは日々の業務で蓄積され、既存ナレッジの変更も発生するため、常に最新の情報を入力して管理することが求められます。管理の手間がかかる点は、ナレッジベース導入のデメリットとも言えるでしょう。

2. ツールによるコストがかかる

ナレッジベースを導入する際、自社でツールを構築するか既存ツールを利用することになりますが、これにはコストがかかります。導入コストに加えて、月額料金が発生する場合もあります。コストがかかる点は、ナレッジベース導入のデメリットの一つです。また、ツールによって使いやすさにも差があるため、コストと使いやすさのバランスを考慮することが重要です。

期待される効果

ナレッジベースの導入には、前述したメリットがありますが、それにより企業全体に期待される効果として、以下の点が挙げられます。

1. 業務効率化

ナレッジベースの導入により、知識に基づいた業務運営が可能になると、次のような効果が期待できます。

- 迅速な疑問解決:必要な情報をすぐに入手できるため、疑問点が生じても迅速に解決できます。

- 業務の均質化:すべての従業員が同じ情報を基に業務を進めることで、業務の標準化と均質化が図れます。

- 人に聞くことによる業務の滞りを解消:ナレッジベースの活用により、担当者に質問する手間が省け、業務がスムーズに進行します。

- 業務の属人化防止:重要な情報が個人に依存せず、全員がアクセスできるため、業務の属人化が防止されます。

- 成功パターンの共有:成功事例や効果的な手法を共有することで、全体の業務品質が向上します。

これらの効果により、企業全体の業務効率化が実現されます。また、従業員全体のスキルアップやコスト削減にもつながります。

2. 顧客満足度・従業員満足度の向上

ナレッジベースの導入によって、的確に顧客ニーズを反映し、均質な顧客対応が可能になることで、顧客満足度が向上します。また、業務効率化により従業員の負担が軽減されれば、従業員がプライベートの時間を確保しやすくなり、従業員満足度も向上します。さらに、業務効率化によるコスト削減は、従業員の給与アップにもつながるでしょう。

3. 企業競争力の向上

ナレッジベースの導入により業務が効率化し、従業員のスキルが向上し、顧客からの評価が高まることで、企業の価値は向上します。また、ナレッジベースに有益な情報が蓄積されることで、それが企業の貴重な財産となります。企業価値が高まり、有益な財産を持つ企業は、競争力が向上し、安定した経営を続ける可能性が高くなります。

ナレッジベースツールの主要な機能

ナレッジ活用の重要性を受け、現在では多くのナレッジベースツールがリリースされています。各ツールによって機能はさまざまですが、多くのツールに共通して見られる主要な機能は、大きく以下の2種に分けられます。

| データベース機能 | 既存の情報がデータベース化された一般的なナレッジベース機能。利用者は検索により必要な情報を得られる。 | 検索システム、マニュアル、FAQなど |

| グループウェア機能 | 従業員同士の情報共有が可能になる機能。 | チャットやメッセージ、コメント、共有ファイル、プロジェクト・スケジュール管理など |

多くのツールには、一般的なナレッジベース機能に加え、従業員同士のスムーズな情報共有を可能にするグループウェア機能が搭載されています。

ただし、同じ機能でもツールによって使い方は異なります。そのため、ツール選定時には「希望する機能が搭載されているか」だけではなく、「機能の使いやすさ」についても確認しておく必要があるでしょう。

ツールを選ぶ時のポイント

近年、さまざまなナレッジベースツールがリリースされています。数多くのツールから自社に合ったものを選定するためには、以下のポイントに注意しましょう。

1. 使いやすさ(活用、更新)

ナレッジベースツールは、従業員が活用し、さらに内容を更新していくことで、その効果を発揮します。しかし、使い勝手が悪ければ、ツールは次第に使用されなくなってしまいます。したがって、ナレッジベースツールを選定する際には、まず活用・更新のしやすさを重視することが重要です。

2. 業務にマッチした機能があるか

ナレッジベースツールには、それぞれ異なる機能が搭載されています。そのため、自社の業務にマッチした機能があるか、また自社業務の課題を解決できる機能があるかを確認することがポイントです。

例えば、チームでプロジェクトを進める場合にはプロジェクト管理機能があるもの、複雑な業務を説明する際には視覚効果に特化したものを選ぶと良いでしょう。また、海外とのやり取りが多い場合には、翻訳機能があるツールも便利です。

3. コミュニケーションの取りやすさ

多くのナレッジベースツールには、従業員同士のナレッジをスムーズに共有できるよう、コミュニケーション機能が搭載されています。リモートワークが増加する中で、ツールを用いた円滑なコミュニケーションは業務の鍵となります。チャットやコメント機能など、各ツールでコミュニケーション機能の形式は異なるため、選定時には、自社にとってコミュニケーションの取りやすさを考慮しましょう。

4. コスト

ナレッジベースツールは長期にわたって運用するものです。したがって、ツール選定にあたっては、コスト面でのマッチングにも注意が必要です。既存ツールを使用するか自社ツールを立ち上げるか、またツールの機能や使用人数によってコストは大きく変わります。予算とツール内容のバランスを考慮し、最適なツールを選びましょう。

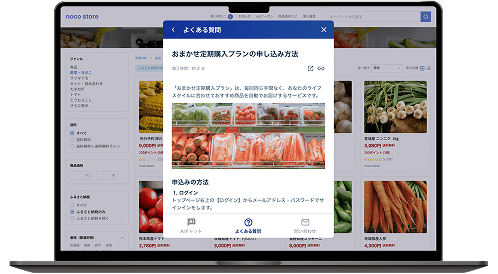

おすすめナレッジベースツール

ここからは、実際にリリースされているナレッジベースツールの中から、おすすめツールを11種ご紹介しましょう。

おすすめナレッジベースツール

ナレッジベースサービスを提供しているツールは多数存在します。ツールによって、サービスの使い心地や機能性、コストは異なるため、ツールを利用する際には慎重な見極めが大切です。

ここでは、実際に多くの企業に利用されているおすすめツールを4種ご紹介しましょう。

ノートツール|Googleドキュメント

GoogleドキュメントはGoogleアカウントさえあれば誰でも無料で作成・閲覧可能なメモ共有ツールです。エクセルやワードと使い方が非常に似ているため、すぐに活用出来るでしょう。

スマホ・タブレット・パソコンなど多くのデバイスで利用可能なので、どこにいてもドキュメントにアクセスしてメモの共有が出来ます。さらに自動保存機能が用意されていることから「保存」をしなくても最新の状態を記録し、変更履歴も作成されます。

有料のビジネスプランでは、より強固なセキュリティと高性能な検索機能が用意されています。

ノートーツール|Notion

Notionはドキュメントや表計算、プロジェクト管理など、多くの機能が利用できるメモ共有ツールです。各種マニュアルや議事録、タスク管理など、チーム内のあらゆる面での情報共有に利用できます。

業務に合わせて多数のテンプレートが公開されているため、多機能であっても簡単に使い始められる点も特徴です。

料金プランは無料プランと3種類の有料プランが用意されており、チームプランは無料トライアルが利用できます。

マニュアル・ノートツール|トースターチーム

トースターチームは、業務手順の学習と生産性を高め、即戦力人材の育成と定着を実現するマニュアル作成ツールです。

ステップ構造を取り入れたエディタで、統一されたフォーマットのマニュアルを誰でも簡単に作成することができます。属人化している業務をマニュアル化することで、他のメンバーがいつでも・どこでも閲覧・確認できる環境を構築できます。これにより、業務の再現性と生産性を大幅に向上させることが可能です。

現在、14日間の無料トライアルを実施中ですので、ぜひお試しください。

ノートツール|Dropbox Paper

Dropbox Paperは、データの保存・共有のためにある従来のDropboxに、作成機能が追加されたメモ共有アプリです。アプリだけでなくブラウザ版も用意されているため、さまざまなデバイスで使用が可能でしょう。

動画やGoogleマップの挿入が出来るため、精度の高いメモが簡単に作成出来ます。コメント機能には通常のコメント以外にも「対応済」「未対応」のステータスの選択が可能なので、多くのメモを確認する必要がある環境でも利用しやすいメモ共有アプリです。

ノートツール|Confluence

Confluenceはチームの情報共有やプロジェクト管理が可能なメモ共有ツールです。

作成したドキュメントを階層構造で整理できたり、ラベルを付けて管理できたりと、すぐに必要な情報にアクセスできます。そのほかにも用途別のテンプレートやSlack、Google Driveといった外部ツールとの連携機能など、簡単かつスムーズに情報共有を実現する機能が備わっています。

料金は無料プランと3種類の有料プランが提供されており、有料プランは無料トライアルが利用できます。

ノートツール|Scrapbox

Scrapboxは共有性の高さが特徴のメモ共有ツールです。ページ内の単語をリンク化することで、欲しい情報にすぐにアクセスできます。複数ユーザーによる同時編集や、画像・動画等の添付にも対応しており、業務マニュアルや日報、雑記など、様々な用途で活用可能です。

SSL暗号化通信による情報保護や、SSO認証など、企業で利用する際にも安心なセキュリティである点もポイントです。

Scrapboxでは2種類の無料プランと、ビジネス向けに2つの有料プランが提供されています。

ノートツール|esa

esaはチームで情報を整理することをコンセプトに開発されたメモ共有ツールです。情報を共有する際に、ついつい完璧に情報を整理しようとしてしまって、いつまでたっても公開できない、といった悩みは珍しくありません。

esaではこうした課題を解決するWIP(書き途中)というステータスが設定できるのが特徴です。まずは気軽に途中段階のものをチームへ共有して、チームで情報を「育てる」という発想で設計されています。

料金プランは1ユーザーあたり月額500円のシンプルなプランとなっています。チーム作成月から2ヶ月後の月末までは無料トライアルとして料金が発生しないので、気軽に試してみることも可能です。

ノートツール|Qiita Team

Qiita Teamはエンジニア向けのコミュニティサービス「Qiita」を提供するQiita株式会社から提供されているメモ共有ツールです。エンジニアだけでなく、社内全体での情報共有やナレッジの蓄積を簡単に実現できます。

作成した情報に対して絵文字やコメントでフィードバック・リアクションが可能なため、コミュニケーションの活性化にもつながります。

Qiita Teamではメンバー数に応じた6つの有料プランが提供されており、30日間の無料トライアルも用意されています。

ノートツール|DocBase

DocBaseは社内での情報共有をスムーズにするメモ共有ツールです。同時編集やMarkdown対応の使いやすいエディタに加え、テレワークにも対応する各種機能が用意されており、日報や議事録、マニュアル、企画書など、社内の様々な場面で利用可能です。

シングルサインオンや2段階認証、操作履歴の保存といったセキュリティを高める機能もあるため、企業での利用においても安心して利用できます。

DocBaseではメンバー数に応じた5つの有料プランが提供されており、30日間の無料トライアルも用意されています。

ノートツール|NotePM

NotePMは社内のナレッジを蓄積するためのメモ共有ツールです。Web上で簡単にマニュアルなどのドキュメントを作成して共有できます。ツール内で画像の編集も可能なため、操作画面など、画像に説明を書き込んで説明するマニュアルなども簡単につくれるほか、動画を貼り付けて共有することも可能です。

本文だけでなく、WordやExel、PoperPoint、PDFなどのファイルの中身も全文検索できるため、必要な情報にすぐにアクセスできるのも特徴の1つです。

NotePMではメンバー数に応じた6つの有料プランが提供されており、30日間の無料トライアルも用意されています。なお、閲覧のみであればユーザー数の3倍までの人数は無料で利用できます。

ノートツール| Stock

Stockはシンプルな操作と機能で、IT知識のない人でも簡単にチームの情報を残すことができるメモ共有ツールです。情報のストックだけでなく、タスク管理やメッセージの送受信ができ、チームの情報共有やナレッジの蓄積が可能となります。

シンプルな機能であるものの、SlackやEvernote、メール転送など外部連携の機能や、バックアップデータの保持、誤削除防止など、チームでの利用に便利な機能は搭載されているため、簡単かつ便利に利用できます。

Stockは無料プランに加えて、標準機能のビジネスプランが4つと管理・セキュリティを強化できるエンタープライズプラン4つの系9プランが提供されています。

エンタープライズプランではアクセスログやデータエクスポート、IPアドレス制限、SSOなどより管理やセキュリティを強化できる機能が用意されています。また、銀行振り込みへも対応している点もポイントです。

導入企業例

1. 大手住宅設備会社A社の場合

全国各地に複数の工場を持つA社では、同じ業務を行う工場同士でノウハウが全く共有されていないという問題がありました。それまでもナレッジシステムが存在していましたが、データベースが複数に分かれていたため、活用されていませんでした。

そこでA社は、一元型ナレッジベースを導入しました。ナレッジベースの運用を成功させるために、従業員のモチベーションを維持するためのコミュニケーション機能を積極的に活用し、質の高い投稿は表彰される仕組みを構築しました。その結果、質の高い情報が集まり、ナレッジベースの活用者が増加。現在も情報の提供と活用が活発に行われています。

2. 空調設備会社B社の場合

B社は国内外に100近い生産拠点を抱え、環境対策に力を入れています。各拠点での環境対策を進めるためには、海外拠点との情報共有が重要でした。

そこでB社は、各拠点の優れた取り組みや改善事例を共有するためにナレッジベースを導入しました。海外拠点とのやり取りをスムーズにするため、翻訳機能を持つツールを選び、日本語・英語・中国語の3ヶ国語で情報を共有しました。ツール導入前は、海外拠点からのメールを翻訳しながら返信していましたが、ナレッジベース導入後はその手間が大幅に軽減され、業務の効率化が実現しました。

B社は、世界中の拠点でこのツールを活用し、環境対策をより効果的に進めています。

まとめ

ナレッジベースは、ナレッジマネジメントの代表的かつ有益な手段です。うまく活用すれば、企業価値や競争力を向上させることが可能です。

しかし、ナレッジベースを効果的に活用するためには、適切なツール選定と導入後の管理が重要です。自社に合った使いやすく管理しやすいツールを選び、ナレッジの共有と活用を最大限に行える環境を整備しましょう。